鍘熸爣棰橈細

銆��闄堢渷韜洖蹇嗭細“1937騫存姉鎴樺紑濮嬶紝娓呭崕瑕佹垜鍥炴潵錛屽湪鏁板緋誨仛鏁欐巿錛屾墍浠ユ垜紱誨紑宸撮粠錛屽厛鍒扮編鍥斤紝鐒跺悗1937騫�鏈堝埌涓婃搗銆�rdquo;“鎴戜滑閭d釜鏃跺�閮界棝蹇冧簬紲栧浗鐨勫急鍟婏紒鎭ㄦ棩鏈鏡鐣ュ晩銆備絾鏄竴涓康涔︾殑瀛︾敓錛屼篃娌℃湁浠�箞寰堝叿浣撶殑鍔炴硶銆傛墍浠ュ厛鍥炴潵鍐嶈嗐�”

銆��鍦ㄥ綋鏃剁煡璇嗙晫涓庢斂鐣屼腑錛屾湁涓�偂澶卞幓姘戞棌鑷俊蹇冭�鎶曢潬鏃ユ湰鐨勯�嫻併�闄堢渷韜涓猴紝涓�兢鐣欏鐢熷湪鎶楁垬寮�涔嬮檯褰掓潵嗭紝榪欒轟滑瑙夊緱錛�ldquo;涓浗鏄彲浠ョ珯璧鋒潵鐨�rdquo;錛岃繖鏄�ldquo;寰堜簡涓嶅緱鐨勶紝鏈�熀紜�殑璐$尞”銆�/p>

銆��

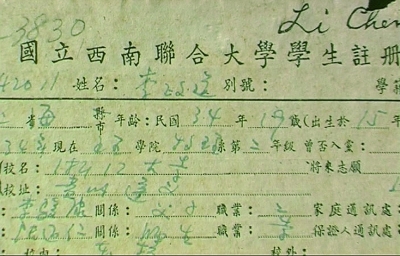

銆��鏉庢斂閬撹タ鍗楄仈澶у叆瀛﹁〃

銆��褰�ldquo;闀挎矙涓存椂澶у”鍐嶆杞Щ榪佹粐錛屼互鏉庣戶渚椼�鏇炬槶鎶��闂諱竴澶氱瓑鏁欏憳涓洪鐨勫笀鐢熶滑緇勬垚嗕竴涓�ldquo;婀橀粩婊囨梾琛屽洟”錛岀畝縐�ldquo;姝ヨ鍥�rdquo;銆�/p>

銆��姝ヨ鍥二垚鍛樺惔寰侀晵璇達細“铏界劧鍙鍐涳紝浣嗘垜浠繖涚煡璇嗗垎瀛愶紝涔熶笉涔犳儻鍍忓啗闃熶竴鏍鋒帓濂介槦璧幫紝鑰屾槸紼�█鎷夋媺鍦版媺寰楀緢闀褲�鏈夌殑鍚屽鎼炵ぞ浼氬鐨勶紝鎴栬�鎼炴枃瀛︾殑錛岃繕娣卞叆鍒版皯闂達紝鍘昏闂皯鏃忔瓕鑸炪�璇█銆侀淇椾範鎯瓑絳夈�鎴戜滑甯稿父鍜岄椈鑰佸笀銆佹潕鑰佸笀鍧愬湪鍏礬杈逛笂錛屼簰鐩歌璁哄浗嬶紝璋堝闂紝璋堟墍瑙佹墍闂匯�”

銆��

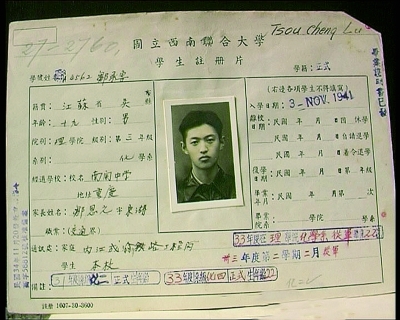

銆��閭規壙椴佽タ鍗楄仈澶у叆瀛﹁〃

銆��涓浗鍙や漢鏈�ldquo;璇諱竾鍗蜂功錛岃涓囬噷璺�rdquo;鐨勬眰瀛︿箣閬撱�鍦ㄥ鏍℃祦℃皯闂寸殑閫斾腑錛屼埂緇呮槸浠栦滑鏈�湁鍔涚殑鍩哄眰鏀寔鑰呫�“姝ヨ鍥�rdquo;璺繃璐靛窞鐜夊睆鍘挎椂錛屽幙闀垮彂甯冨憡璇達細“鍑〃幙鍐呭晢姘戯紝闄呮鍥介毦涓ラ噸錛屽姝ゆ尟鍏存皯鏃忎箣棰嗗鑰�mdash;—鍚勫ぇ瀛︾敓錛屽姟欏葷埍鎶ゅ�閲嶏紝灝嗘埧灞嬭吘璁╋紝鎵撴壂娓呮磥錛屾榪庡叆鍐呮殏浣忥紝騫朵簣浠ョ縐嶄箣渚垮埄銆�rdquo;

銆��鍦ㄥ亸鍍葷殑璐靛窞錛屾湁涓�敮绔ュ瓙鍐涚殑闃熶紞鏉ユ榪庝粬浠�

銆��鍦ㄦ姉鎴樺瞾鏈堬紝鍑犱箮鎵�湁鐨勪腑灝忓鐢熼兘瑕佹帴鍙�ldquo;绔ュ瓙鍐�rdquo;鐨勮緇冦�鎴戞浘緇忕湅瑙佽繃姣嶄翰鐨勪竴寮犵収鐗囷紝灝戝コ鐨勫ス濞佹濡傚啗恒�姣嶄翰鍛婅瘔榪囨垜錛岄偅灝辨槸绔ュ瓙鍐涖�濂硅繕鏁欐垜鍞憋細“涓嶆�騫寸邯灝忥紝鍙�涓嶆姷鎶�rdquo;銆傛瘝茬粓韜繚鎸佺潃閭d竴浠d漢鐨勫潥闊у拰瀵規棩鏈叆渚佃�鐨勬皯鏃忎粐鎭ㄣ�

銆��“涓冧竷嬪彉”涓嶄箙錛屼腑鍥藉ぇ鍦板氨鍑虹幇嗕竴鎵規壒鐨勬垬鏃跺ぇ瀛︼紝鎴樻椂涓鍜屽皬瀛︺�

銆��鍗辨�鍏衝ご錛屼負嗕繚鍏ㄨ鑴夛紝鍖椾腑鍥界殑瀹跺涵鑷効鍒嗘暎錛屽瀛愪滑榪介殢瀛︽牎錛屽皯騫翠漢榪介殢鑰佸笀錛屽紑濮嬩簡浠栦滑鑹拌緵涓嶅眻鐨勮漿縐諱笌璇諱功鐢熸動銆�/p>

銆��璁稿�戝厛鐢熷啓閬擄細“褰撳鏍$殑闃熶紞錛屽垪闃熻蛋榪囧闂ㄥ彛鏃訛紝姣忎竴涓勾杞葷殑瀛╁瓙錛岃韓絀垮埗鏈嶏紝灝卞儚琛屽啗鐨勫啗轟竴鏍鳳紝鑳屼竴涓儗鍖呭拰鍙g伯錛屼袱鍙岃崏闉嬶紝鍒楅槦榪涜銆傜姣嶇湅瑙佷簩鍝ュ湪闃熶紞涔嬩腑錛屽疄鍦ㄨ垗涓嶅緱錛屽摥鐫�鎴戠殑姣嶄翰錛屽皢屽摜浠庨槦浼嶄腑鎾ゅ嚭鏉ャ�姣嶄翰絳旈亾錛�lsquo;鎴戜滑鐨勫瀛愶紝鑳界暀涓�釜錛屽氨鏄竴涓�鍥藉蹇骸嗭紝榪欎簺鐣欎笅鐨勭瀛愶紝涔熻鍙互涓烘垜浠啀閫犱腑鍥斤紝鎵衝洖鑷敱鍜岀嫭绔嬶紝涓嶅仛鏃ユ湰虹殑濂撮毝銆�rsquo;”

銆��榻愰偊濯涘洖蹇嗭紝濂圭殑鐖朵翰甯︾潃瀛︽牎鍜岃嚜宸辯殑瀛╁瓙浠竴璧瘋蛋錛�ldquo;榪欒縼縐葷殑闃熶紞鐧藉ぉ璧惰礬錛屾櫄涓婂仠鍦ㄤ竴涓珯銆備竴璺笂錛屾垜浠綇嗘棤鏁頒綇搴椼�瀛︾敓浠兘琚畨鎺掍綇鍦ㄥ悇澶勫鏍$殑紺煎爞銆佹暀瀹ゆ垨鎿嶅満錛屽綋鍦伴┗鍐涗細鍒嗙粰涓�偣紼昏崏鍜岀背錛屽ぇ瀹墮兘鐫〃湪紼昏崏涓婏紝姣忛榪樿兘鏈変竴涚叜钀濆崪鎴栫櫧鑿溿�”

銆��闅忕潃鏃ュ瘒鐨勫叆渚碉紝涓�簺鍦ㄥ崡鏂圭殑澶у鍜屼腑瀛︼紝涔熺悍綰峰唴榪侊紝姣忎竴涓渷鐨勬暀鑲插巺錛岄兘鍦ㄥ悇鍦拌绔嬩復鏃剁殑鑱斿悎涓錛屾部閫旀敹綰抽�闅劇殑闈掑勾銆傚湪鍐呯Щ鐨勮繃紼嬩腑錛屽鏍℃暀鑲叉病鏈変腑鏂�榪欎簺瀛︽牎鍚勮嚜钀借剼鍦ㄥ唴鍦扮殑鍋忓兓鍦版柟錛屾仮澶嶆甯哥殑璇句笟銆�/p>

銆��闄や簡榪欎簺鏈夌粍緇囩殑榪佺Щ錛屾撥闄峰尯榪樻湁鏃犳暟鐨勯潚灝戝勾涓嶆効鍙楁棩鏈暀鑲詫紝綰風悍閫冨埌鍚庢柟錛屾湁鐨勬姇闈犱翰鍙嬶紝鏈夌殑嫻佽惤鍚勬柟銆�/p>

銆��鐜嬮紟閽у厛鐢熷啓閬擄紝闄堢珛澶綋鏃朵富寮犳敹瀹規暀鑲叉撥闄峰尯闈掑勾錛�ldquo;褰撳勾浠栨湁涓�彞璇濋亶鍛婃斂瑕侊細‘瀛╁瓙榪涙祦〃鏍★紝鑷衝皯浠栫殑鐖舵瘝涓嶄細鍘誨綋姹夊ジ銆�rsquo;浠栦篃涓�悜鍙嶅鎶婂鐢熺紪榪涢槦浼嶅綋鍏碉紝鍙堟湁涓�彞璇濋亶鍛婃斂瑕侊細‘鐜板湪榪樻病鍒伴�瀛︾敓涓婂墠綰跨殑鏃跺�銆�rsquo;浠栬繖涓ゅ彞鍚嶈█浣滅敤寰堝ぇ錛屾垚鍏ㄤ簡鍗冧竾鐭一織鍚戝鐨勪笅涓�唬錛屽姛寰鋒棤閲忋�”

銆��1994騫達紝闄堢珛澶嚭鐗堝洖蹇嗗綍銆婃垚璐ヤ箣閴淬�錛屾妸榪欎竴孌墊斂緇╄涓緇嗐�浠�ldquo;涓嶉【褰撴椂琛屾斂闄二斂鍔〃鍜岃儲鏀塊儴鍐呴儴哄憳鍙嶅”錛屾壒鍑嗕簡鏁戞祹鎴樺尯錛堟撥闄峰尯錛夐潚騫寸殑鏂規錛屾撥闄峰尯闈掑勾鍦ㄥ悗鏂逛腑絳変互涓婂鏍�涔︼紝鐢卞浗搴撴敮緇欒捶閲戙�涔︿腑璇�ldquo;榪欎竴絎斿簽澶х殑璐圭敤錛屽湪鍥藉璐一姟鏀嚭涓婁粎嬈′簬鍐涜垂”銆�/p>

銆��嬪疄涓婏紝寰楀埌“璐烽噾”鏁戝姪鐨勪笉鍙槸娌﹂櫡鍖哄鐢熴�鍦ㄦ垜鎵�噰璁胯繃鐨勮タ鍗楄仈澶ф牎鍙嬩腑錛屽褰撴椂浠庣紖鐢稿洖鏉ョ殑鍗庝鯨瀛︾敓鐜嬫眽鏂屼互鍙婁簯鍗楁湰鍦扮櫧鏃忓瓙寮熺帇甯屽絳夛紝浠栦滑閮借錛岃嚜宸辨槸闈犵潃“璐烽噾”搴﹁繃璇諱功宀佹湀鐨勩�