| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |

| 客服設為首頁 |

全國社會保障資金審計結果

(2012年8月2日公告)

根據憲法和審計法等相關法律規定,按照黨中央、國務院的部署,審計署在地方各級黨委政府的大力支持和各級發展改革、財政、人力資源社會保障、民政、衛生、銀行等部門及單位的密切配合下,于2012年3月至5月組織全國審計機關4萬多名審計人員,對31個省(區、市)、5個計劃單列市本級及所屬市(地、州、盟、區)、縣(市、區、旗)三級政府(以下分別統稱省、市、縣)和新疆生産建設兵團管理的18項社會保障資金①,以及人民銀行、農業發展銀行實施行業統籌管理的職工基本養老保險基金進行了審計,對地方試點或開展的其他社會保險進行了調查。本次審計共涉及37個省本級(含計劃單列市和新疆生産建設兵團)、404個市本級和2790個縣(以下分別統稱省本級、市本級、縣),延伸審計了29 273家企業、4207家醫院和8101個村(居)委會。現將審計結果公告如下:

一、基本情況

黨中央、國務院高度重視社會保障工作,“十一五”以來,將社會保障作為以改善民生為重點的社會建設的重要內容,堅持“廣覆蓋、保基本、多層次、可持續”的方針,出臺多項法規、政策和措施。中央各相關部門和地方各級黨委政府採取有效措施,認真貫徹落實黨中央、國務院的各項方針政策。“十一五”以來,社會保障事業健康快速發展,截至2011年底,黨的十七大提出的完善“以社會保險、社會救助和社會福利為基礎,以基本養老、基本醫療和最低生活保障制度為重點”的社會保障體系目標基本實現。

(一)社會保障體系基本建成。

1.社會保險制度體系情況。至2011年底,基本醫療保險實現全覆蓋,城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療(以下簡稱新農合)制度體系覆蓋全國所有縣,參保人數合計超過13億人,比2005年增長2.77倍,其中189個縣合併實施了城鄉居民醫療保險;基本養老保險覆蓋面迅速擴大,企業職工基本養老保險已覆蓋全國所有縣,新型農村社會養老保險(以下簡稱新農保)已覆蓋81.50%的縣,城鎮居民社會養老保險(以下簡稱城居保)已覆蓋75.30%的縣,參保人數合計6.22億人,比2005年增長2.86倍,其中683個縣合併實施了城鄉居民養老保險;失業、工傷和生育保險與企業職工基本養老、城鎮職工基本醫療保險同步開展,參保人數分別達到了1.42億人、1.70億人和1.22億人。

此外,為探索建立統賬結合製度,國務院決定開展做實企業職工基本養老保險個人賬戶試點,到2011年底,試點省份已達到13個。

2.社會救助制度體系情況。以城市居民最低生活保障和農村最低生活保障為主體,包括城市和農村醫療救助、農村五保供養和自然災害生活救助等構成的社會救助制度體系在全國範圍內實現了全覆蓋。至2011年底,全國城市居民最低生活保障對象2256.27萬人,農村最低生活保障對象5298.28萬人,農村五保供養對象578.62萬人。2011年城市和農村醫療救助資金共資助6649.35萬人參加醫療保險,直接醫後救助2367.27萬人次。

3.社會福利制度體系情況。以扶老、助殘、救孤為重點,包括老年人福利、殘疾人福利和兒童福利等構成的社會福利制度逐步健全。至2011年底,全國社會福利機構4.25萬個,床位321.05萬張,收養老年人、殘疾人和兒童等237.92萬人,社會福利企業吸納62.80萬殘疾人員就業。

(二)社會保障資金基本保證。

社會保障資金主要有兩種籌集模式,其中社會保險基金主要來源於單位繳費、個人繳費以及財政投入,社會救助和社會福利資金主要來源於財政投入。2011年,18項社會保障資金共計收入28 402.05億元,支出21 100.17億元,年末累計結余31 118.59億元(詳見表1),分別比2005年增長312.79%、299.78%和435.24%。

表1 2011年社會保障資金收支和累計結余情況表(單位:億元)

|

保障資 |

收入規模 |

支出規模 |

年末累計結余 | |||

|

金額 |

佔比 |

金額 |

佔比 |

金額 |

佔比 | |

|

社會保險 |

26194.53 |

92.22% |

19070.01 |

90.37% |

30303.72 |

97.38% |

|

社會救助 |

1856.59 |

6.54% |

1718.73 |

8.15% |

645.35 |

2.07% |

|

社會福利 |

350.93 |

1.24% |

311.43 |

1.48% |

169.52 |

0.55% |

|

總計 |

28402.05 |

100.00% |

21100.17 |

100.00% |

31118.59 |

100.00% |

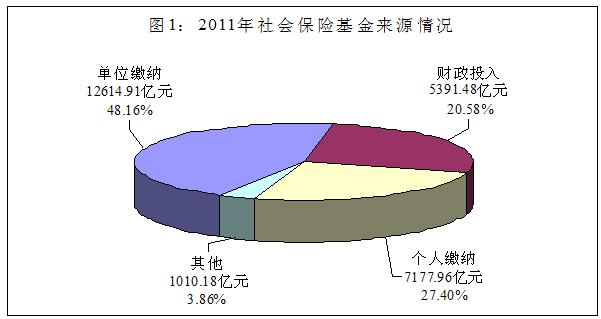

2011年,社會保險基金收入26 194.53億元中,單位繳費、個人繳費、財政投入和其他投入分別為12 614.91億元、7177.96億元、5391.48億元和1010.18億元,分別佔48.16%、27.40%、20.58%和3.86%(見圖1);社會救助和社會福利資金收入2207.52億元中,財政投入為2163.86億元,其他投入43.66億元,分別佔98.02%和1.98%。

在2011年的18項社會保障資金財政投入中,中央和地方財政分別投入4508.76億元、3046.58億元,分別比2005年增長534.15%和632.01%,中央財政對社會保險、社會救助和社會福利的投入分別佔60.67%、64.74%和15.27%(詳見表2)。

|

表2 2011年中央和地方財政投入情況表(單位:億元) | ||||||

|

項目 |

財政投入合計 |

中央財政 |

地方財政 | |||

|

金額 |

佔比 |

金額 |

佔比 |

金額 |

佔比 | |

|

社會保險 |

5391.48 |

100.00% |

3271.07 |

60.67% |

2120.41 |

39.33% |

|

社會救助 |

1833.96 |

100.00% |

1187.33 |

64.74% |

646.63 |

35.26% |

|

社會福利 |

329.90 |

100.00% |

50.36 |

15.27% |

279.54 |

84.73% |

|

合計 |

7555.34 |

100.00% |

4508.76 |

59.68% |

3046.58 |

40.32% |

社會保險基金30 303.72億元結余中,除人民銀行、農業發展銀行和中央財政專戶管理的71.83億元外,省本級、市本級和縣級結存分別佔38.08%、35.61%和26.31%;東部、中部、西部結存分別佔56.78%、21.54%和21.68%。從社會保險基金結余形態分佈看,活期存款、定期存款和其他形式分別佔38.44%、58.01%和3.55%。

審計結果表明,我國社會保障資金規模不斷擴大,資金總體安全完整,基金運行平穩規範,有效保證了各項社會保障待遇支付。

(三)社會保障管理體系基本形成。

截至2011年底,以各級社會保險經辦機構為主體,包括銀行和各類服務機構,以及社區勞動保障平臺在內的社會保障管理服務體系和服務網絡逐步形成,全國社會保險經辦機構有1.19萬個;民政公共服務設施建設大力推進,基礎保障和服務能力不斷增強,社區服務體系逐步建立。同時,有28個省本級、217個市本級和1189個縣成立了社會保險監督委員會,社會監督不斷加強;各級政府組織相關部門多次開展專項監督檢查,促進資金管理規範。

此外,截至2011年底,地方試點或開展的機關事業單位養老保險、被徵地農民養老保險、外來務工人員大病醫療保險等其他險種參保人數共計3832.53萬人,2011年基金收入1892.71億元,支出1640.70億元,年末基金累計結余2192.31億元。

二、社會保障工作成效顯著

審計情況表明,“十一五”期間我國社會保障體系建設實現了歷史性跨越,建成了一個世界上覆蓋人口最多的社會保障網絡,為改革深化、體制轉軌和社會穩定創造了有利條件,有效發揮了“助推器”、“減震器”、“穩定器”和“安全網”等作用。

(一)基本建成了覆蓋城鄉的社會保障體系,有力促進了社會公平。

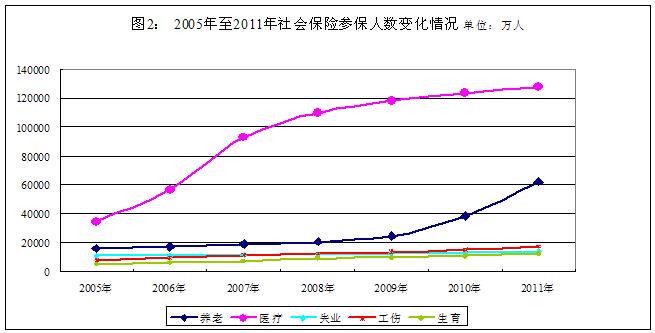

2005年以來,我國先後出臺了20多項社會保障政策規定,建立了農村最低生活保障制度,開展了城鎮居民基本醫療保險試點、新農保試點和城居保試點,歷史上首次為農村居民、城鎮居民建立了較完備的社會保障制度,社會保障向人人享有基本生活保障的目標不斷推進。新農保和城鄉居民養老保險參保人數由2009年制度建立當年的0.27億人,增加到2011年的3.55億人,增長12.15倍;新農合、城鎮居民醫療保險和城鄉居民醫療保險2005年的參保人數為2.16億人,到2011年超過10億人,增長3.89倍,社會保險在農村覆蓋面快速擴大。基本養老和基本醫療保險2005年覆蓋人群分別為1.61億人和3.45億人,到2011年底分別超過6億人和13億人,分別增長2.86倍和2.77倍(2005年至2011年社會保險參保人數變化情況見圖2)。

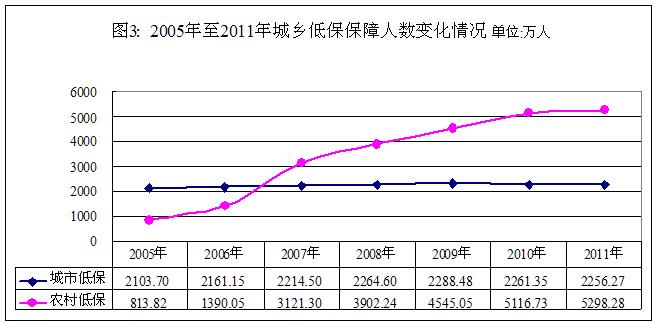

隨著社會救助工作力度的加大和救助標準的不斷提高,社會救助覆蓋範圍不斷擴大。2011年底納入最低生活保障的人數達到7554.55萬人,比2005年的2917.52萬人增長1.59倍(2005年至2011年城鄉低保保障人數變化情況見圖3)。

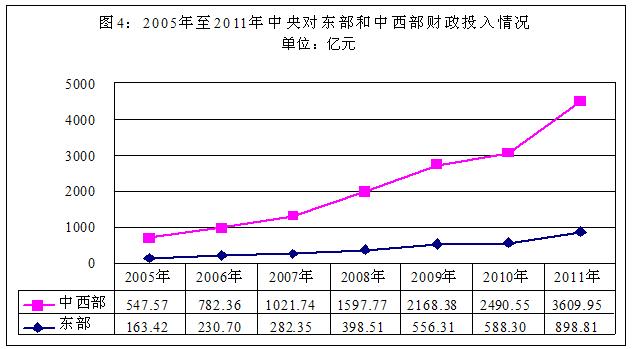

從社會保障投入看,重點向欠發達地區傾斜、向農村傾斜,著力縮小區域間的社會保障差距。2005年以來,中央財政對全國社會保障的投入中,中西部所佔比重保持在80%左右,對中西部的投入由2005年的547.57億元增加到2011年的3609.95億元,增長5.59倍(2005年至2011年中央對東部和中西部財政投入情況見圖4)。

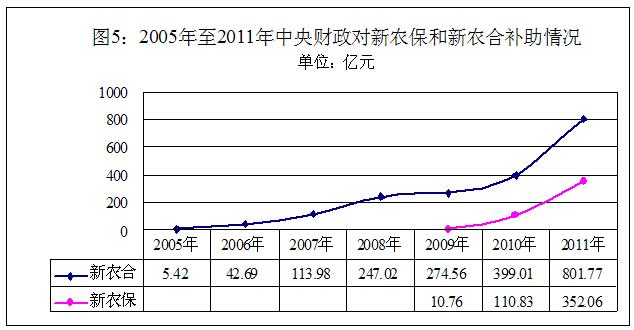

中央財政對農民的社會保障投入不斷加大,對新農保的補助金額由2009年制度建立當年的10.76億元增加到2011年的352.06億元,增長31.72倍;對新農合的補助金額由2005年的5.42億元增加到2011年的801.77億元,增長146.93倍(2005年至2011年中央財政對新農保和新農合補助情況見圖5)。

(二)穩步提高社會保障水平,人民群眾生活得到了明顯改善。

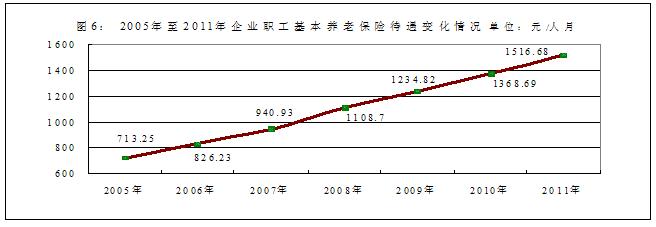

近年來,國家穩步提高了養老、醫療、低保等社會保障水平,在實現老有所養、病有所醫、困有所扶,共享發展成果方面取得明顯成效。從基本養老保險看,2005年至2011年,國家連續7次調增企業職工基本養老保險待遇水平,年均增長13.40%,由2005年的每人每月713.25元提高到2011年的每人每月1516.68元(2005年至2011年企業職工基本養老保險待遇變化情況見圖6),比同期居民消費價格指數(CPI)平均上漲幅度高出10.03個百分點。

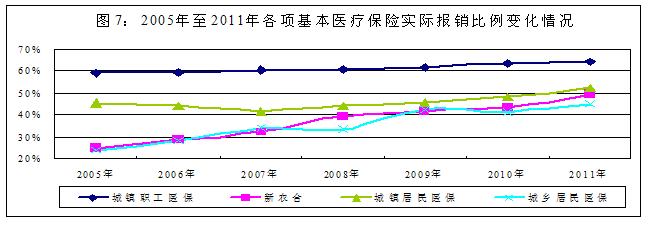

從基本醫療保險看,城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新農合在國家基本醫療保險“三個目錄”政策範圍內的報銷比例②逐年提高,到2011年分別達到了77%、62%和70%。基本醫療保險的實際報銷比例③近年來也穩步上升,農村尤為顯著。城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險實際報銷比例分別由2005年的58.91%和45.00%,提高到2011年的64.10%和52.28%,分別增長8.81%和16.18%;新農合和城鄉居民醫療保險實際報銷比例分別由2005年的24.80%和23.78%,提高到2011年的49.20%和44.87%,分別增長98.39%和88.69%(2005年至2011年各項基本醫療保險實際報銷比例變化情況見圖7)。

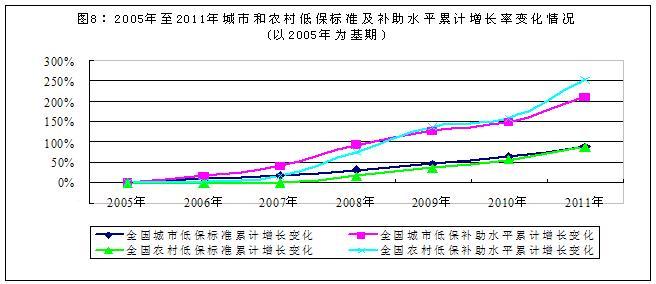

從最低生活保障看,城市居民和農村最低生活保障平均保障標準分別由2005年的月人均154.30元和74.83元,提高到2011年的月人均288.04元和140.29元,分別增長86.68%和87.48%;月人均補助水平分別由2005年的73.34元和28.37元,提高到2011年的227.92元和100.07元,分別增長210.77%和252.73%(2005年至2011年城市和農村低保標準及補助水平累計增長率變化情況見圖8)。

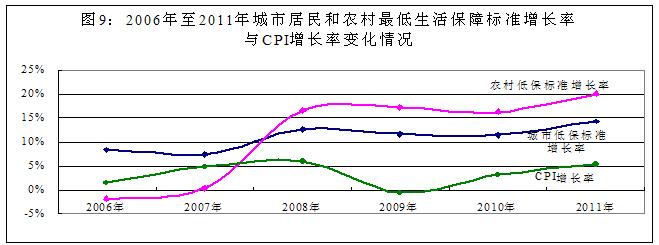

2006年至2011年,城市居民和農村最低生活保障標準平均增長率為10.99%和11.40%,比同期CPI平均上漲幅度分別高出7.62和8.03個百分點。特別是2007年在全國普遍實施農村最低生活保障制度以來,保障標準平均增長率比同期CPI平均上漲幅度高出14.02個百分點(2006年至2011年城市居民和農村最低生活保障標準增長率與CPI增長率變化情況見圖9)。

(三)較好解決了歷史遺留和特殊群體保障問題,促進了社會和諧穩定。

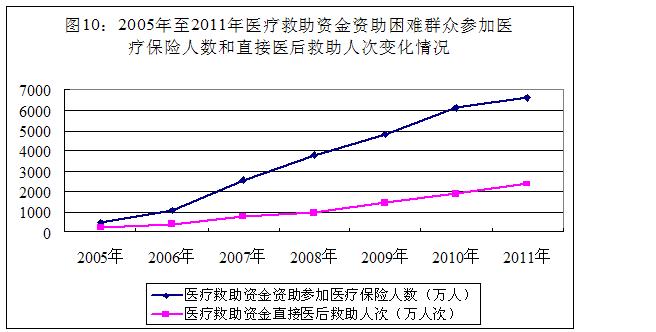

“十一五”以來,各級政府不斷加大解決社會保障歷史遺留問題的力度,不斷改善被徵地農民、低收入和特殊困難群體生活條件,為工業化、城鎮化和國有企業改革提供了良好環境。截至2011年底,累計將500多萬未參保集體企業退休人員和2090萬被徵地農民納入養老保障,將1031萬關閉破産企業退休人員和困難企業職工納入醫療保險,將312萬“老工傷”人員納入工傷保險社會統籌。同時,各級財政不斷加大醫療救助資金的投入力度,醫療救助資金資助困難群眾參加醫療保險的人數和直接醫後救助人次不斷增加,其中:資助參保人數由2005年的484.02萬人,增加到2011年的6649.35萬人,增長12.74倍;直接醫後救助人次由2005年的253.73萬人次,增加到2011年的2367.27萬人次,增長8.33倍(2005年至2011年醫療救助資金資助困難群眾參加醫療保險人數和直接醫後救助人次變化情況見圖10)。

(四)有力應對了特大自然災害,切實保障了受災群眾的基本生活。

社會保障資金在應對自然災害,解決受災群眾衣食住醫等臨時困難、轉移安置和搶救受災群眾、恢復重建等方面發揮了積極作用。2005年以來,中央和地方各級財政投入自然災害生活救助資金1410.70億元,其中中央財政1029.10億元,地方各級財政381.60億元;累計救助災民59 588.40萬人次,其中緊急轉移安置人口10 643.30萬人次,開展冬春生活救助48 945.10萬人次;恢復重建民房2191.30萬間。汶川地震、玉樹地震、舟曲泥石流重大自然災害發生後,中央財政累計投入到生活救助方面的資金達769.24億元,災害中救助災民947.79萬人次,恢復重建民房593.20萬間。這些資金的及時投入,使受災群眾得到妥善安置,切實保障了受災群眾的基本生活。

(五)社會保障資金規模不斷擴大,為經濟社會科學發展提供了重要支持。

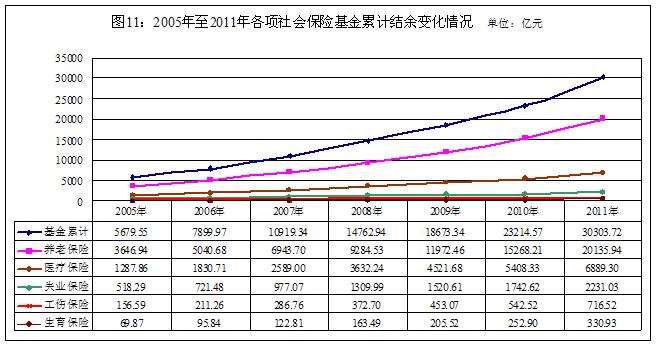

“十一五”以來,社會保障資金規模迅速擴大,為社會保障制度可持續發展奠定了較為堅實的物質基礎。截至2011年底,社會保險基金累計結余30 303.72億元,比2005年底增長4.34倍,年均增長32.19%,98%存放在金融機構(2005年至2011年各項社會保險基金累計結余變化情況見圖11)。

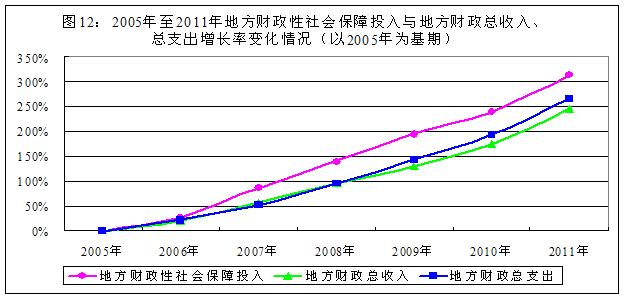

各級財政不斷加大對社會保障的投入力度。包括中央轉移支付在內的地方財政性社會保障投入④由2005年的3418.45億元,增長到2011年的14 164億元,增長314.34%,比同期地方財政總收入和總支出的增長幅度247.32%、267.40%,分別高67.02個百分點和46.94個百分點(2005年至2011年地方財政性社會保障投入與地方財政總收入、總支出增長率變化情況見圖12)。

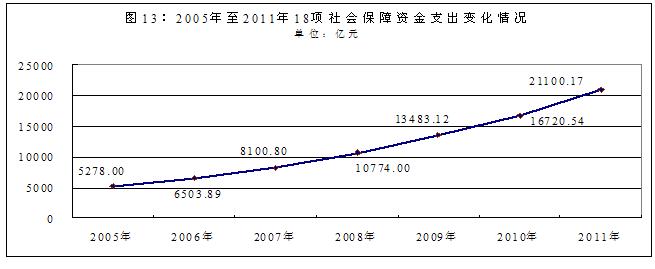

18項社會保障資金支出由2005年的5278億元增至2011年的21 100.17億元,增長299.78%(2005年至2011年18項社會保障資金支出變化情況見圖13)。

社會保障體系不斷完善、收支規模不斷擴大和基金的快速積累,為提升公眾信心、促進消費、擴大內需,有效應對國際金融危機和促進經濟發展方式的轉變發揮了積極作用,為經濟社會科學發展提供了多方位支持。