| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |

| 客服設為首頁 |

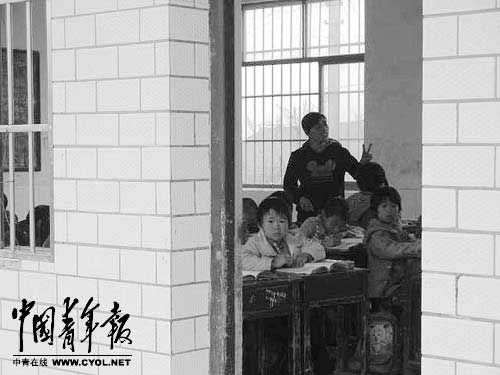

邵東縣一鄉鎮小學裏,代課教師正在給孩子們上課。本報記者 王夢婕攝

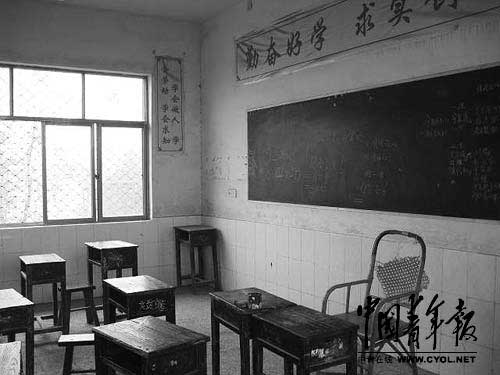

邵東縣簡家隴鄉旱衝中心小學的教室。本報記者 王夢婕攝

一個經濟強縣的教師“績效工資”實施狀況調查

拿什麼留住鄉村教師逃離的腳步

編者按 2009年1月1日,根據國務院常務會議審議並原則通過的《關於義務教育學校實施績效工資的指導意見》,義務教育學校教師開始實施績效工資改革。這一政策旨在保障和改善義務教育學校教師特別是邊遠艱苦地區教師的待遇,促進教育公平,同時獎勤罰懶。

但是,3年了,一些地方的教師質疑績效工資拉大了地區教師待遇差距,一些地區的鄉鎮教師迫於生活壓力選擇逃離講臺,不少孩子為了追逐更好的教育資源甚至從小學起就“背井離鄉”,增加了教育成本,損害了教育公平。

是什麼原因讓績效工資政策的實施效果打了折扣?記者深入調查,通過剖析湖南邵東縣這個誕生“富縣窮師”怪現象的樣本,尋找答案。

簡家隴鄉旱衝中心小學教語文的王老師,最大的願望就是年輕20歲,“能幹力氣活”。

這個在湖南省邵東縣鄉鎮的講臺上守了34年的人,之所以希望當個勞力者,原因很簡單,靠教書勞心,“太窮”。

2009年起,義務教育學校教師的“績效工資”在全國實施,一度令他對“改善待遇”充滿希望。但3年來,儘管自己所在的邵東縣是邵陽市下轄的三區九縣中最富的一個縣,但他卻感到自己變成了一名“富縣裏的窮老師”,身邊越來越多的教師,在“逃離”鄉鎮講臺。

“國務院文件説績效工資是‘經費省級統籌、中央適當支持’,我理解這是省和中央財政全額撥款的,為啥各縣發的都不一樣?”

在邵東,簡家隴鄉、野雞坪鄉、靈官殿鄉等多個鄉鎮的數十名中小學老師,見到記者後,都會拿出記載著他們工資收入的銀行存摺,問上一個問題:

“咱漲的工資,為啥還不如一個貧困縣的?”

教師們口中所謂“漲的工資”,是指績效工資。

從2009年1月1日起,根據國務院常務會議審議並原則通過的《關於義務教育學校實施績效工資的指導意見》(以下簡稱《指導意見》),義務教育學校的正式工作人員開始實施績效工資,確保“義務教育教師平均工資水平不低於當地公務員平均工資水平”。

文件規定,教師的績效工資由兩部分構成:70%是基礎性的,主要體現地方經濟發展水平、物價水平和崗位職責等因素;30%是獎勵性的,主要體現教師的工作量和實際貢獻。

然而,這項被視作“依法保障和改善義務教育教師,特別是邊遠艱苦地區農村義務教育教師的工資待遇”的舉措,在記者接觸到的邵東縣鄉鎮中小學教師眼裏,卻是另一番摸樣。

靈官殿鄉毛荷殿中學校長寧順華告訴記者,在績效工資實施的第一年,毛荷殿中學的在職教師每月工資卡裏多了500元,年終一次性發了3962.4元;第二年,每月多的500元沒變,年終一次性發了5957元。退休教師按78%的標準發放,人均一年約有8580元。

“這個數字是全縣統一的。平均算下來,在職教師每人每年大概能發1.1萬元,攤到每個月是916元。”寧順華校長説,但之前的600元津補貼被“覆蓋”了,“所以每月也就‘凈增’了300多元。”

記者了解到,在實施了績效工資後,邵東縣在職中小學教師的月工資,一般能在1600~2300元左右。

雖然工資總量漲了,但記者接觸的大部分老師,並不滿意。因為“應該發給我們多少?不知道。”不少教師擔心“應發”和“實發“之間有水分。

教師何出此言?原來,不比不知道,同屬邵陽市的洞口縣,2009年教師的績效工資平均能拿到1.22萬元,2010年達到了1.46萬元。洞口縣教育局向中國青年報記者證實,此數字不虛。

“我們的績效工資,莫不是被縣裏扣發了?”從野雞坪鎮中心小學退休的校長曾泉,指著國務院《指導意見》中的一段話,對記者説出了一個盤繞在縣裏26個鄉鎮、不少教師心中的問號。

老師的疑問不是沒有“根據”。因為《指導意見》中明確指出:“義務教育學校實施績效工資所需經費,按照管理以縣為主、經費省級統籌、中央適當支持的原則,確保義務教育學校實施績效工資所需資金落實到位。”

“既然咱的績效工資是‘經費省級統籌、中央適當支持’,我理解省裏和中央財政是全額撥款的,各縣就充當個管理者,為啥每個縣發的標準還不一樣?”曾泉質疑道,“不知道這個規定也就罷了,知道了就成了心結。”

邵東縣與洞口縣的貧富對比,在老師心中也成了一個反諷。經記者查詢,洞口縣至今還比照著湖南省級貧困縣的待遇,而根據2011年中湖南省人民政府發佈的《2010年度湖南省縣域經濟發展報告》,邵東縣在湖南省縣域經濟強縣市中排名第12,是邵陽市各區縣中唯一“上榜”的富縣。

“省級統籌”成了“縣裏埋單”?

邵東縣教師的績效工資,真的被“扣發”了嗎?

中國青年報記者為此走訪邵陽市人力資源與社會保障局、邵陽市教育局以及邵東縣人事局、財政局、教育局時,所有的工作人員,都在告訴記者一個老師們從文件上,讀不出來的“關鍵信息”。

“按照《指導意見》的字面理解,這筆經費‘省級統籌、中央支持’沒有錯,但政策‘落了地’,大頭都靠縣財政解決,這裡面的地區差異可就大了!”

各地績效工資的標準如何定?

“每一個市縣教師的績效工資,具體數額都是由各市縣的人事、財政等部門制定的,報市裏審批。省裏跟市裏的標準不一樣,每個縣也都不一樣,有高有低。”

湖南省教育廳人事處、邵陽市人力資源與社會保障局工資福利科,都向記者表示,由於縣級財政成了這項經費的實際擔綱者,只要滿足“不低於當地公務員的平均水平”的紅線,本縣的財政狀況,才是影響教師績效工資高低的最主要因子,“不是教師們理解的‘一刀切’。”

在邵東縣,記者發現,蓋著財政局大紅章的《2010年規範公務員津貼補貼發放標準表》上顯示,在職公務員的人均發放水平,就是每年1.1萬元,退休人員為8580元。這與同一年度邵東縣教育局的官方網站上公佈的“教師績效工資標準”,處在同一水平。

這樣看來,邵東縣每年人均1.1萬元的標準,合法也陽光,但這些鄉鎮教師仍然“繞”不明白一件事兒國務院文件中的“省級統籌”,憑啥執行起來,就成了“縣裏埋單”?

記者就此向湖南省財政廳詢問,該廳綜合處蘇科長的解釋是:“‘省級統籌’在中央文件中確實有規定,但‘省級統籌’並不是説省裏就要全部包乾。”

湖南省財政廳在回函中進一步告訴中國青年報記者,我國現行的財政管理體制是“分級財政”,各級政府根據各自所承擔的事權配置與之相適應的財權。“而義務教育屬於縣級政府的事權範圍,其經費保障,也應首先立足於縣級財政。”

“‘管理以縣為主’,就是明確縣級財政直接承擔義務教育學校績效工資的經費管理工作,在經費保障方面也要承擔主要責任。”湖南省財政廳表示,至於“經費省級統籌”,“就是明確省級財政強化調控省以下財力水平差異的責任,進一步加大對財力薄弱地區的補助力度。”

那麼,來自“上面”的補助力度究竟如何呢?

湖南省財政廳告訴記者,從2009年至今,中央每年對湖南實施義務教師績效工資的補助,一直維持在6.07億元“未變”。而湖南省級財政在2009年,安排的補助縣及縣以下義務教育學校實施績效工資的資金總額為14.652億元,2010年和2011年,這一數字略升為14.7億元。

“中央開口子,地方掏腰包”

中央和省裏兩級財政的補助在整塊“蛋糕”中,所佔比例是大是小?湖南省財政廳沒有向記者提及。

但全國總工會執委、全國教科文衛體工會主席王曉龍曾就此作過調研。據媒體報道,這份2010年年初發佈的調研結果顯示:湖南省義務教育學校實施績效工資的資金總量,每年為91.8億元,照此計算,中央和省級財政相加後的不足21億元,只佔總量的22%。

“杯水車薪”,這是網上一些教師用來形容中央及省級財政對績效工資的扶助力度時,常用的一個詞。

“現在,在職教師每月的績效工資裏,有中央財政的100元,省級財政支持的75元,剩下的都要靠縣財政解決。”邵東縣財政局綜合計劃股股長肖利民,也向記者證實。經粗略計算,邵東縣財政在其中的負擔比重,達到了80%。

“而且,教師績效工資的水平在逐年變化,只能高不能低,但中央和省級財政的撥款,每月都是175元,3年了,沒變過。”説起給教師發績效工資,邵東縣財政局也是一肚子苦水。

湖南省邵東縣的例子並非個案。

經記者查詢,全國人大2009年10月在湖北省的專項調研顯示:湖北省實施績效工資需要新增經費58億元,中央投入4.8億元外,省級財政拿出12億元,其餘41.2億元缺口要由縣級財政配齊。

此外,在記者能查詢到的廣東、遼寧、四川等地區,中央和省級財政的轉移支付比例,也很少超過教師績效工資總量的30%。“自己籌錢”的壓力,在一些西部地區市縣,表現得更加明顯。

“在績效工資上,中央只表示個意思,撒些胡椒面,解決不了問題,壓力都在縣裏面。”湖南省教育廳人事處一名不願透露姓名的工作人員,向中國青年報記者直言。

“中央支持力度嚴重不足,省級統籌責任不清,財政保障的責任重心均出現了不同程度的層層下移,落到了財力薄弱的縣級財政。”民進中央在2009年對各省落實績效工資情況進行調研之後,也這樣評價這一政策在全國的財力保障之殤。

“有人説,實施績效工資政策是‘中央開口子,地方掏腰包’。全國很多縣級財政是教育財政,教育支出佔當地財政支出的65%左右,負擔沉重。”王曉龍主席還表示,“有的地方,甚至是靠貸款或靠上級財政調度資金,才能勉強發放2009年前幾個月的基礎性績效工資,其後的獎勵性績效工資兌現資金還需另想辦法。”

邵東縣就遭遇了類似的尷尬。

記者發現,在縣教育局的網站上,一則名為《邵東縣09年義務教育學校教師績效工資已全額到位》的通知顯示,在教師績效工資實行的第一年,縣政府欠撥的績效工資就達2204.9萬元,直到第二年2月5日,這筆“遲來的工資”,才落到了縣教育局的口袋裏。

“由縣財政量入為出的話,富縣的教師有可能不佔便宜,反而吃虧”

績效工資由“縣裏埋單”,只能解答“為啥各縣標準不一樣”,但邵東縣鄉鎮教師心裏的坎兒還在:“為啥咱富縣的工資標準,比貧困縣的還低?”

“由縣財政量入為出的話,富縣的教師有可能不佔便宜,反而吃虧。”這是中國青年報記者走訪邵陽市教育局、邵東縣財政局後,得到的答案。

記者了解到,邵陽市直屬義務教育學校2009年度的績效工資,人均是1.7248萬元,2010年人均是1.8062萬元,“2011年還會漲”;下轄的三區九縣中,各縣2010年平均在1.1萬元上下,2011年預計達到1.2萬元;而洞口縣2010年人均就達到1.46萬元。

“邵東縣教師的績效工資水平,在邵陽市三區九縣裏,的確不算高,處於中等偏下水平。”邵陽市教育局政工科姚先生表示,“但是,富縣發錢也有苦衷。”

苦衷何在?姚先生掰著手指頭給記者算。

“首先是富縣的經濟總量大,但這是130萬人口的財力總量,攤到每個人頭上並不多。而且,大縣裏‘呷飯’的人還特別多。”他表示,“呷飯”的人,指的是公務員、教師等“吃皇糧”的公職人員,“邵東是教育大縣,吃教育飯的能佔到‘呷飯’人數的一半以上。”

根據邵東縣教育局計財股的數字,截至2011年年底,邵東縣在職中小學教師一共有7648人,離退休教師有3738人,合起來超過1.1萬人。“除了隆回縣外,數邵東縣的教師最多,其餘幾個縣平均也只有四五千在職老師,基數大了,標準還不能差,財政壓力肯定大。”姚先生説。

邵東縣財政局肖利民股長也給記者算了一筆賬,在邵東,“呷飯”的大約有兩萬多人,其中在職公務員3000多人,加上退休的一共5000多人,教師隊伍大約是它的兩倍。“還有一些沒搞績效工資改革的事業單位,都算上,一年發工資保守估計也需要4個億。”他説,“其中,光老師的績效工資這塊兒,一年就得多支出1億多元。”

財政負擔重,可用的錢不一定多。

“富縣的收入基數大,來自上級的轉移支付就少,有時還得‘倒輸血’。”邵陽市教育局姚先生,向記者道出了他眼中的第二點苦衷,“貧困縣得到的補貼多,這一齣一進,可用的錢基本就持平了,有時候,窮的比富的還能多一點。”

這一説法得到了湖南省教育廳的證實。該廳人事處工作人員向記者透露:“(在支持各縣市實施績效工資方面)省級財政的原則是,根據當地的教師數量和財政狀況,適當補貼,經濟差的地方多補貼一些,而經濟好的地方可能就不補貼了。”

“國家對我們的支持力度肯定大一些,我們是國家級的貧困縣嘛。”邵陽縣教育局也這樣告訴中國青年報記者。

我國對經濟薄弱縣加大財政補貼,素有傳統,落實教師的績效工資也不例外。據記者查詢,重慶市在該政策實施的第一年,市財政與貧困區縣的財政承擔比例達8:2、主城七區為2:8、其他區縣為5:5;江蘇省財政2009年也安排了10.06億元,用於幫助經濟薄弱縣。

在上級眼裏,邵東縣顯然屬於經濟好的地方,但邵東縣的政府官員們不這麼認為。

該縣人事局一名不願透露姓名的副局長告訴記者,邵東縣每年的財政收入約7億元,但各方面支出要20幾個億,“其中就包括給教師、公務員發工資的4個億”,除去國家轉移支付來“填口”外,每年還要虧空幾個億。

“邵東縣的富是相對的,中央和省裏的財政扶助,對我們同樣迫切。”這名副局長説。

中央加大支持力度,省級劃清統籌責任

在邵陽市及邵東縣教育、人事、財政部門的一些官員看來,當“上面要改,不得不改”時,本就捉襟見肘的基層財政,為落實這一績效工資政策而造就一批“富縣窮師”,也不奇怪。但邵東縣也有兩個引以為傲的地方:

一是“績效工資是一種規範化改革,不是必然跟‘漲工資’畫等號的,我們還漲了一些。”二是“我們的績效工資是100%財政負擔的,不允許單位自籌。”

記者查詢績效工資在全國的實施狀況後發現,要做到這兩點,已屬不易。

據媒體公開報道,在一些經濟欠發達的地方,教師在實施了績效工資政策後,每月每人只“凈增”幾十元,希望越大、失望越大的教師們,把這筆錢被稱為“譏笑工資”;有的地方為了回避財政壓力,乾脆直接宣佈“本地教師與公務員的工資已經相當”,“可以視為執行了績效工資”,不再發放;有的地方教師,由於學校截留了部分原有的工資作為獎勵資金,“用自己的錢獎勵自己”,甚至出現了待遇“負增長”。

“績效工資本來希望能獎勤罰懶,但現有的矛盾是:總量太小,總量都兌現不了時,激勵作用就不是很明顯。”湖南省教育廳人事處的工作人員這樣告訴記者。

據媒體公開報道,王曉龍調研時還發現,有的地方財力太弱,教師績效工資達不到批復水平,甚至出現要學校自籌解決的現象。

“學校只有通過早餐利潤、校長出去拉贊助、招商引資、共建、鄉鎮村補助,甚至挪用學校公用經費等辦法來解決。”他指出,“這勢必加重學生家長的負擔,甚至引發新一輪的亂收費。”

儘管橫向比較起來,自己的待遇在全國不算“慘”的,但邵東縣的鄉鎮教師,對“富縣窮師”的現狀仍然難以釋懷。

“在‘縣財政擔綱’之下,由於同一省域內不同縣(區)的可支配財力差異非常大,義務教育學校教師的績效工資水平‘差異懸殊’,反而會導致教師收入更不平衡。”對此,北京科技大學高等教育研究所楊曉明教授向中國青年報記者分析,“這可能大大損傷一些中小學教師的工作積極性,如果不改變這種現狀,績效工資政策可能進一步擴大城鄉、區域間的教育差距,偏離了義務教育‘均衡發展’的目標。”

這種現狀如何改變?對此,不少基層教師和教育專家一致呼籲:中央應加大支持力度,省級應劃清統籌責任。

據悉,2009年,中央為實施全國1200萬中小學教師的績效工資曾投入120億,攤在每位教師頭上僅100元。而現今,除了希望中央進一步加大支持力度外,加大國家對中西部省份和東部部分財力薄弱地區的義務教育學校績效工資的轉移支付比例,更是一種儼然共識的呼聲。

在具體實施上,民進中央還給出了一套頗為系統的建議:將我國31個省份劃分為發達、中等和貧困地區三類,中央與地方針對不同地區,對基礎性績效工資按不同的比例分擔。

“比如,發達地區實行‘省級統籌,省市縣共擔’;中等地區實行‘中央與省為主,地方配套經費由省級統籌、市縣輔助’,中央與地方按5:5分擔;貧困地區實行‘中央為主,地方配套經費由省級統籌承擔’,中央與地方按8:2分擔。”民進中央表示,“對個別財力特別薄弱的省份和地區,建議中央考慮予以特殊傾斜支持,甚至全額承擔經費。”

為了減輕縣級財政的壓力,明確省級財政的投入“底線”和職責,由省級財政統籌大部分經費,也成為不少縣級教育局官員與相關專家的一致訴求。

“省級財政的規模遠大於縣級,在教師的績效工資上,省級財政應統籌大部,縣級財政統籌小部,具體比例可以根據各省及其管轄縣的具體情況來確定。”楊曉明教授告訴記者,“比如,各縣佔績效工資總量70%的基礎性績效工資由省級財政統籌,30%的獎勵性績效工資部分由縣級財政統籌解決。”

為了解決“水平差異”問題,楊曉明教授還建議,省級財政要進一步強化責任,加強經費統籌力度,先在同一地級市內各縣的義務教育學校,做到教師的績效工資水平“大致平衡”。“省級政府還應設立專項轉移支付資金,專門用於農村偏遠地區教師補貼,逐步達到同一省域農村教師的工資待遇大致相當。”他説,“這樣才能穩定廣大農村教師隊伍,促進城鄉義務教育的均衡發展。”

記者手記

鄉村教師逃離催生“廉價”代課老師

“義務教育學校教師績效工資的地區差別懸殊,會進一步加劇教師特別是農村貧困地區教師的非正常流動。”談到績效工資問題時,北京科技大學高等教育研究所楊曉明這樣告訴記者。

中國青年報記者在邵東縣簡家隴鄉、野雞坪鄉、靈官殿鄉等鄉鎮走訪時發現,其中一些鄉鎮小學的正式教師,正在因“工資水平低”而停薪留職,另謀生路,由平均學歷只有初中文化的代課教師“頂缺”。

記者還發現,每月約2000元的工資總量,在這個湖南中部偏西縣城的數名公務員眼裏,“已經屬於縣裏‘吃皇糧’的中等偏上水平了”,但教師們並不這麼想。

我國《教師法》第25條明確規定:“教師的平均工資不低於或高於國家公務員的水平,並逐步提高。”然而,該縣很多鄉鎮中小學校的教師都告訴記者,去年,縣裏公務員的津補貼發到了1.4萬元。

“作為教師,我們也理解政府的困難,但我們不理解,為什麼公務員績效工資的發放就沒有這諸多的困難?”對該質疑,邵東縣人事局周百發副局長這樣回應:“按照縣政府的文件,個別政府單位效益好、有能力自籌資金,可以適當增加公務員的津補貼,這是政策允許的。”

但這只是明面上的待遇差距。“公務員掌握著社會的公共資源,顯性上有可能教師工資高一點,但隱性上公務員的實際收入還是多些。”湖北恩施土家族苗族自治州教育局局長冉隆映在一次訪談中這樣評論。

記者了解到,縣城裏的在職中小學教師,不是沒有生財之道。為了“自我補貼”,縣城教師可以通過讓學生們認購資料,上興趣班、補習班“創收”。每週末補一課,一期(一般為3個月)低的收680元,高的要一兩千元。邵東縣幾名初中生的家長,都向中國青年報記者透露:“縣裏老師的收入絕對不低,我們有句話,叫‘老師呷學生’。”

對鄉鎮教師來説,這一“創收”渠道也被堵死。“農村的孩子,有的連交書本費都困難了,老師怎麼好意思再呷學生?”在簡家隴鄉旱衝中心小學昏暗的辦公室裏,寧老師無奈地説。

他和教五年級語文的王老師,分別有36年和34年教齡。儘管他們的收入在鄉鎮裏勉強可以養家度日,但簡家隴鎮的村民告訴記者,在這裡,沒人願意再當老師。因為靠挑沙子、挑紅磚來賣力氣,“一天工錢也至少掙100元,還管一頓飯、一包煙”。

王老師説,為了解決收入困局,不少鄉鎮小學的教師,在千方百計要往縣城裏調,“花上10萬元走關係,是常事”。而那些調不走的鄉鎮教師中,一部分人也停薪留職、自謀財路去了,身後的空缺由更“廉價”的代課老師來補。王老師告訴記者,在有115名學生的旱衝中心小學,8名老師裏,就有4名是代課教師,“每月五六百元就有人幹”。

這絕非個案,在邵東的鄉鎮中小學中,代課教師取代正式老師之勢,正在一點點蔓延。相比初中,在小學更明顯。“平均下來,一個鄉二三百名中小學老師裏,大概能有二三十名是代課老師。”野雞坪鄉井田中學的幾位教師,給記者大致估算了一下,“比例不是特別大,但確實是有的。”

據了解,這些代課教師大多是沒辦法走出鄉村的女性,初中學歷,正式老師稱他們為“南郭先生”。“他們沒有經過培訓,和孩子溝通總有些困難。”寧老師説。

“也想挑挑沙子,老了,沒人要了。”50多歲的王老師望著作業本,搖了搖頭。他告訴記者,像他這樣50多歲的老教師現在是鄉村教師的主力,“只有我們了,我們再熬個幾年,熬到退休。”寧老師有時也幻想自己能年輕一些,這樣就能下海經商,或者到城裏教書。

記者離開一所鄉鎮小學時,已接近上午10點,由於代課老師還沒來,孩子們仍在四處嬉戲。“為了追好老師,家裏有點錢的,都把娃子往縣裏小學送,留在這裡的,其實都是窮娃。”校門外的幾個老鄉,悄悄告訴記者。

在破舊的校門外奔跑的孩子中,有一個揮動著胳膊,天真地對記者喊道:“留下買路錢”

校園的紅磚圍墻上,“教育立國,百年大計”的白色標語,仍模糊可辨。