| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |

| 客服設為首頁 |

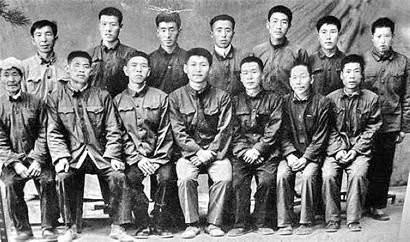

在送習近平(前排中)上大學時,梁家河村民和習近平的合影。(資料照片)

李克強(後排右一)是北大法律系77級學生。(資料照片)

習近平在梁家河村插隊時住過的窯洞。(資料照片)

習近平:帶了一大箱子書下鄉 李克強:農村插隊還不忘學習 王岐山:深深體會了餓的滋味 李源潮:4人一天割稻7畝2分 張德江:百餘人中第一個入黨

大型電視劇《知青》正在二輪熱播,引發幾代人關於“知青”的時代記憶。中國政壇有知青背景的高官數不勝數,其中不乏政治局委員。習近平、李克強、王岐山、李源潮、張德江,都曾經歷過令人難忘的知青生涯———

由山東影視劇製作中心拍攝製作的大型電視劇《知青》結束在央視一套的首播後,眼下正在山東衛視進行二輪播出,引發幾代國人關於“知青”的時代記憶。上世紀60年代末,數以千萬計的年輕人投入到“上山下鄉”運動中,他們被冠以“知青”之名走向農村,與共和國一起蹉跎、奮進,用迸發的激情燃燒著荒涼,譜寫了一曲曲動人的青春之歌。“知青”涵蓋了當時中國各個階層的年輕人。幾十年過去,這一代人中的很多人成為政治、經濟、文化等各階層的精英。在政治舞臺上,這一代也有人已經登臺亮相。中國政壇有知青背景的高官數不勝數,僅中央政治局委員中就有多人,習近平、李克強、王岐山、李源潮、張德江,都曾是 “知青”的一員。

習近平在延安插隊的日子:

帶一箱子書下鄉

延安市東北方向,有一個叫文安驛的小鎮。文安驛往南,沿著一條新建的柏油路向山裏走幾公里,就到了梁家河村。1969年1月,這個偏僻的小山村來了一群北京知青,其中一人就是現任中共中央政治局常委、國家副主席、中央軍委副主席習近平。來到這裡後,他們和鄉親們一起睡土炕,一起挑糞拉煤,一起攔河打壩,一起啃著窩窩頭……

下鄉時不到16歲

梁家河村40歲以上的村民至今還記得,那年隆冬,公社通知説,上面派來15名北京“知識青年”,要生産隊派人接走。1969年1月13日,吃過早飯後,大隊支書一聲吆喝,社員們就擁進了公社大院。

交接的場面遠沒有社員們想象的那麼熱鬧——— 公社已經把知青名單提前分好,各大隊支書根據單子招呼分給自己的人,點名確認後,社員幫助知青拿箱子鋪蓋行李,知青跟在社員後面回大隊。搬運行李的時候,有一個小插曲。“當時有個後生,平時村裏人都知道他精明。那天給知青扛箱子的時候,他率先挑了一個看起來比較小的棕箱,結果在路上還是落在了後面。等歇息的時候,他隨手掂量了一下別人扛的大箱子,才發現遠沒有自己的沉,他嘴裏嘀咕説,這北京知青是不是帶了金元寶。後來證實,那個箱子是習近平帶的,裏面裝的不是金元寶,而是一箱子書。”

當時,這批知青的年齡大多十六七歲,習近平更小,還不到16歲。這15個孩子中間,有10個人的父母正在接受批鬥。

“沒有一點書生的架子”

梁家河實際上並沒有真正的河,只有一條溝渠,雨季的時候溝渠裏才流淌一些泥水。溝渠兩側是陡峭的山坡,先人們利用這種山坡地形順勢挖出一孔孔土窯洞。全大隊200多名社員就住在這些土窯洞裏。

時任梁家河大隊一隊隊長的石玉興回憶説,知青來到梁家河的第一頓飯,吃的是當地名吃“抿尖”。抿尖的原料以豇豆或豌豆面為主,也可以摻入一些小麥粉或玉米粉。麵糰和好後,放在一種類似擦子的器皿上(叫“抿尖床”),下面是沸騰的鍋。用一個“工”字形木板(叫“抿拐”)在抿尖床上往下搓麵糰,抿尖就會落入鍋內———有點像麵條,但不到一寸長,兩頭是尖的,故名“抿尖”。抿尖爽滑筋道,味道好,營養高。不過,在那個年頭,這東西逢年過節才能吃得上。平時鄉親們吃得最多的是糰子,也就是玉米麵窩頭。

習近平插隊梁家河很長一段時間是在基建隊勞動。基建隊的主要任務是打壩淤地。梁家河村村民梁新榮那時只有十多歲,今天回憶起習近平在基建隊幹活的情景時,還是歷歷在目:“他是真幹呢!穿一件藍色的舊棉襖,腰裏係一根點炮時用過的導火索,沒有一點書生的架子。”

“愛看書”、“好學”,是梁家河村人對習近平的又一評價。在他們的記憶中,習近平經常在煤油燈下看“磚頭一樣厚的書”,有馬列,好像也有數理化。“那時候不通電,他就在煤油燈下看書,有時候吃飯也拿著書。”石春陽説。

“我是在延安入的黨”

2008年全國“兩會”期間,已擔任中共中央政治局常委、中央書記處書記的習近平來到人民大會堂陜西廳,與出席十一屆全國人大一次會議的陜西代表團一起審議政府工作報告和人大常委會工作報告。聽完代表的發言後,習近平激動地説:“我是在延安入的黨,是延安養育了我,培養了我,陜西是根,延安是魂,就像賀敬之那首《回延安》的詩裏所描繪的:我曾經幾回回夢裏回延安。我期盼著在一個合適的時候,能去陜西再去看看延安,向老區人民學習,向陜西的各級幹部學習。”

按照新華社公佈的簡歷,習近平1974年1月入黨。據習近平的入黨介紹人、梁家河村農民黨員梁玉明回憶,他介紹習近平入黨“完全是因為習近平本人表現好,踏踏實實幹,有想法,能團結群眾、團結隊幹部”。梁玉明介紹,習近平向黨組織遞交過兩次入黨申請書。第一次,因為他的父親習仲勳當時正在受迫害,父親的所謂問題影響了他,沒有批准。第二次申請時,組織上按照中央“父母有問題,不影響子女”的精神,就批准他入了黨。

入黨後不久,習近平即被選為大隊黨支部書記。冬天裏,社員除了搞農田基建外,還有一件事是拉煤,以供一年做飯取暖用。這些煤由汽車從附近的子長縣拉到文安驛公社,然後再用架子車拉到梁家河村。據石春陽講,有一天,習近平在報紙上看到四川綿陽一些農村在搞沼氣,用來做飯、照明,既方便,又廉價。想到村裏年年拉煤的日子,他再也坐不住了。幾天后,習近平到公社請了假,自費跑到四川綿陽地區實地考察沼氣池建造技術。那時,延安還沒有通火車,他要坐兩天汽車到西安,然後再坐火車到四川。

回到村裏後,習近平給社員們講述沼氣的好處。習近平知道這是一件新生事物,他決定先建好第一口沼氣池,用事實來説服社員。幾個月後,當社員用第一口沼氣池的沼氣做飯照明的時候,鄉親們不得不佩服這位年輕的習支書“有知識、點子多”。據梁玉明講,到1975年,全村在習近平的帶領下一共建成幾十口沼氣池,基本上解決了社員做飯、照明的問題。

2005年3月22日,時任浙江省委書記的習近平到淳安縣視察的時候,專門參觀了當地下姜村的沼氣池。他風趣地説:“我曾經是建沼氣的‘專業戶'。30年前我在陜北農村插隊當黨支部書記時,建成了陜西省第一個沼氣村。當時還沒有這麼好的條件,現在條件好了,我們一定要把建沼氣這件事辦好,讓群眾真正受益。”

“鄉親們還吃糰子不?”

1975年秋天,習近平被推薦讀清華大學,這時他已經在梁家河干了將近7年時間。由一個涉世不深的少年,歷練成一位業績突出的村支書,梁家河的一草一木,對他來説都有著不可割捨的情結。聽説習近平要回北京上學了,隊裏家家戶戶都要請他吃飯。

當年10月7日那天,全村人都沒上山幹活,他們排了很長的隊送習支書,足足送了10多裏。有十幾個人硬是步行60華里送他到縣城,晚上一同擠在國營旅館的一間平房裏打地鋪睡。第二天,他們一同到照相館照了紀念照——— 那是他們第一次照相,花了5元5角錢。習近平要付錢,大夥兒不讓,最後你三角他五角湊夠了這些錢。

習近平和鄉親們的這張闔影,至今還留在梁家河村的好多村民家裏,呂侯生就是其中一個。習近平初到梁家河大隊時,被安排在一戶人家的窯洞裏。不多久,因為這戶人家的孩子要結婚,習近平就搬到呂侯生家的窯洞裏住。呂侯生的母親去世早,他從小學會了做飯。習近平住進呂侯生家的窯洞後,就主動向他學習做飯。呂侯生與習近平年紀相倣,兩人經常住在一起。

習近平離開梁家河後,一直關注著這裡的鄉親們。習近平擔任福建省的領導後,接到呂侯生的一封信,説他的腿出了問題,在當地治不好。習近平就讓呂侯生到福建,自己花錢為呂侯生看病,雖然腿最終還是沒能保住,但這些幫助讓呂侯生終生難忘。“近平見到我後,第一句話是問鄉親們還吃糰子不了?我説基本上不吃了。他笑著説那是吃白麵了?我説是的,他就很高興。”呂侯生説。