| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |

| 客服設為首頁 |

發佈時間:2011年05月16日 14:43 | 進入美術論壇 | 來源:光明日報

|

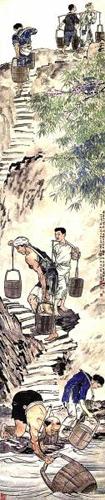

徐悲鴻《巴人汲水圖》,在去年翰海秋拍上,以1.7億元的價格創中國繪畫拍賣成交紀錄。圖為《巴人汲水圖》截圖。(資料照片)

今年33歲的梁嘉,在北京望京科技園的一家外企工作,月收入超過萬元。兩年前,梁嘉開始搞起了收藏,主要關注文玩雜項一類。談起自己收藏的目的,梁嘉直言不諱——就是為了賺些錢。

5月19日到25日,嘉德與翰海兩大拍賣公司將相繼舉辦2011年春季拍賣會。每逢拍賣,價格常常成為人們談論的焦點。1994年,成立之初的嘉德全年拍賣總成交額是7400萬元,到了2010年,嘉德全年拍賣總成交額已經達到75.5億元。同樣,經歷了2009年秋季的“井噴”,翰海全年拍賣總成交額也從2009年的15億元漲到了去年的35億元。

從經濟角度來衡量,在全社會興起的“收藏熱”,無疑達到了前所未有的程度。

價格何以高高在上

2010年底,翰海秋拍上徐悲鴻的一幅《巴人汲水圖》,以1.7億元的實際成交價格創造了中國繪畫拍賣價格的新紀錄。

在榮寶齋工作了40多年的榮寶齋前副總經理米景揚介紹,徐悲鴻的這幅《巴人汲水圖》,尺寸並不大,徐悲鴻也畫了不止一幅,這樣的拍賣價格確實遠遠超出人們的預料。對於中國藝術品價格的迅速增長,他認為這反映了中國經濟的發展狀況。現在市場上近代書畫名家的作品最受認同,一方面是傳世作品比較多,另一方面這些書畫家也確實取得了巨大的藝術成就。北京收藏家協會副秘書長李長安認為,中國有五千年的歷史底蘊,文化古老綿長,魅力撼動人心。當一些近代書畫家的作品達到50萬元、甚至200萬元一平方尺,正表明國民收入普遍提高後,人們對自己國家文化的認同。

原燕山出版社總編輯趙珩認為,缺乏其他投資渠道,大量作為投資的資金涌入,是收藏品價格高漲的另一主要原因。就像上世紀40年代不少西方國家一樣,中國的收藏者也經歷著從文化人到企業機構的轉變。李長安介紹,鋻於經濟的發展和收藏巨大的升值空間,大企業和私人財團會繼續加大藝術品投資力度,一些頂級藏品可能會繼續創出“天價”。大量資金的涌入,使米芾《研山銘》這樣的不少海外珍貴文物回流,同時高端收藏市場也會越來越集中。由於兼有投資功能,社會遊資也會趁機興風作浪,先炒熱一些收藏品種,再趁高價出貨。前一段時間的“沱茶收藏”,就屬此例。

據統計,目前中國的收藏者已經接近1億。對此,收藏家方繼孝有著清醒的認識。他覺得,當前的“收藏熱”已經有些“全民運動”的味道,眾多收藏者中,80%以上的人多少有些僥倖“撿漏兒”發財的心理。就現實情況來説,大多數有價值的藏品已在真正的收藏家手中,市場上的精品不是被高價拍走,就是私下流傳交換。

但不管怎樣説,2010年中國是僅次於美國的全球第二大藝術品市場。

價格中的冷熱失衡

文化學者洪作稼近日在為一個朋友收藏的《爨寶子碑》和《爨龍顏碑》寫一篇研究文章。洪作稼介紹,朋友的“二爨”有30多家的題跋,文獻史料、文字發展、書法藝術等諸多方面都有涉及,文章寫了2萬多字。

中國過去的知識分子收藏碑帖拓片的人很多,古文物學家趙汝珍講:“士人而不知碑帖而不明碑帖,直如農夫不辨菽粟、工匠不識繩墨。”

李緒傑收藏碑帖古籍已經很多年了,經歷了近些年收藏市場的變化,他談到,元青花瓷器從價值不高到創出2.2億元的拍賣紀錄,近兩年古籍善本的價格也翻了四五倍,但是宋拓碑帖卻只有幾十萬元的價格。

嘉德拍賣公司的市場總監孫傑表示,一件藝術品並不能僅以年代的久遠與否來判定其價格。在國際市場上,僅有50多年曆史的畢加索畫作,其價格遠超許多有500年曆史的藝術品。不過,從國內市場上來看,也確實有不少具有較高歷史文獻價值的物品,因收藏需要較高文化修養,內行人少,其價格被低估了。

從收藏市場的價格看,瓷器、古舊傢具、古代書畫和少數近代書畫的價格較高,古籍善本次之,而尺牘碑帖、誥命奏章等文獻,價格較低。但在以往的收藏曆史上,價格排序恰恰是倒過來的。將自己書齋稱作“石墨山房”的米景揚表示,與瓷器相比,古墨傳世數量並不多,也有皇宮內務府禦制的精美之作,但其文化內涵並不為多數收藏者認識。李長安覺得,與齊白石、徐悲鴻、李可染這些被市場熱捧的近代畫家相比,從藝術角度看,任伯年、陳半丁、郭味蕖的藝術成就也不低,但其作品的價格卻相差較大。方繼孝介紹,現在收藏市場上,陳獨秀和胡適往來信札的價格,遠低於一隻清代青花瓶或兩把紫檀“官帽椅”;錢穆、老舍這樣的學者文人,其書畫價格甚至不到當代書畫家作品價格的十分之一,這也並不合乎文化價值的定位。

收藏的價值,應該體現本民族的文化特色與文化內涵,于雪泥鴻爪間記錄一個國家的歷史。

熱度下的文化缺失

李清照在為趙明誠《金石錄》所作的《後序》中,描寫他們藏書讀書的情景:每獲一書,即共同勘校,整集簽題。得書畫彝鼎,亦摩玩舒捲,指摘疵病,夜盡一燭為率……首無明珠翡翠之飾,室無涂金刺繡之具,遇書史百家字不刓闕、本不訛謬者,輒市之,儲作副本……幾案羅列,枕蓆枕藉,意會心謀,目往神授,樂在聲色狗馬之上。

這樣的收藏與研讀之趣,在當今收藏界並不多見。對此,原燕山出版社總編輯趙珩不無憂慮。他認為,中國收藏曆史悠久,過去只是小眾活動,囿于文人、官僚之中。近年來,收藏從傳統小眾行為變作全民大眾行為,又包含了投資升值的功能,難免滋生流弊。收藏品有“在途”與“在庫”之分,原本到了收藏家手上,就應該屬於“在庫”。但現在90%的收藏品會重新回到市場。甚至有人戲稱,每年春季拍賣買的東西,到秋季拍賣就可以賣出去了。在這樣的環境下,究竟有多少收藏品能為文化研究所利用?收藏家是文物的典手者而非永遠的佔有者,在收藏這項文化活動中,其過程的趣味與享受應大於佔有的慾望。

一次偶然的機緣,方繼孝從舊檔案中發現了一部寫滿古文字形的手稿,當看到“懷寧陳仲甫編訂,如皋魏建功題署”兩行字時,他越發確定了這部手稿的價值。“仲甫是陳獨秀的字,魏建功是他的學生,研究文字音韻,可見這部手稿是陳獨秀去世前十幾年間重拾學術舊業的成果。”方繼孝説,後來經過自己的點校整理,手稿編為《陳獨秀先生遺稿》出版,使人們在陳獨秀政治身份之外,重新認識了他作為北京大學文科學長的學術身份。

像方繼孝這樣的收藏者並不多。歷來收藏者有“高者近儒,低者近丐”之説。近儒者,即以自身文化學養,借助收藏物品,探尋一個國家、一個民族的歷史發展軌跡,多少興亡事,説與子孫聽;近丐者,徒求物值幾何,在金錢的追逐之下,又有多少極具價值的文化遺存化作雲煙。