| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |

| 客服設為首頁 |

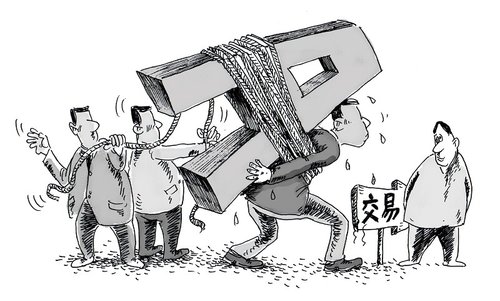

商品期貨交易手續費降低的傳聞終於變成了現實。雖然各品種降費比例從12.5%到50%不等,但整體30%左右的下降水平明顯不低。除了期貨之外,中國證監會27日表示,有關降低股票交易費用,減少股票交易成本的事宜,有關部門正在研究和審核之中。

鋻於商品期貨日內交易投機行為十分猖獗,以及抑制通脹的需要,2009年12月16日至28日,上期所開始對螺紋鋼及天膠當日開(平)倉單邊收取暫改為雙邊收取手續費實施“試點”。到2010年11月下旬,所有商品期貨交易品種手續費全部實行雙向徵收,也意味著執行了十餘年的手續費 “平今收單邊”優惠政策的“壽終正寢”。

商品期貨手續費雙向徵收之後,效果立即顯現。由於進行日內交易的投資者眾多,再加上成本翻倍,結果導致交易量的大幅下降,也導致期貨公司收入的大幅下滑。到了去年,期貨公司普遍感受到了生存的巨大壓力。而與之相對應的是,上期所、大商所以及鄭商所賺得盆滿缽滿。

交易成本對於市場的影響不僅表現在商品期貨上,同樣表現在股票交易上。目前股票交易費用主要由佣金、印花稅、過戶費和手續費等組成。交易費用越高,對市場的“抽血”效應就越大。以印花稅為例,筆者粗略統計,自證券交易印花稅開徵以來,累計總額已超過6000億元之巨,是去年新股IPO融資總額的2.2倍。

即使是在證券交易印花稅已調整為1‰並且單向徵收的背景下,其“抽血”同樣可觀。2010年與2011年,A股連續兩年“熊冠全球”,但收取的證券交易印花稅分別為544.17億元、438.45億元。去年中國水電的新股發行曾被市場解讀為重大利空,但其135億元的融資額實際上不到徵收的證券交易印花稅的三分之一。可以想象的是,如果印花稅一直徵收下去,其“圈錢”功能絲毫不亞於新股,在股市行情向好的背景下將更是如此。

近幾年股市行情低迷,為了吸引投資者的加盟,券商之間的佣金戰、價格戰風起雲涌,有的甚至貼近其成本線。如此的惡性競爭,不僅不利於券商的良性發展,也擾亂了市場正常的秩序,吃力不討好,最終自己什麼利益也可能得不到。但反過來説,券商大打價格戰,説明投資者的股票交易成本還存在下調的空間。

目前券商的生存模式與原來相比已經發生了變化。以往,經紀、承銷、自營是券商收入的主要來源;如今,除了上述三大“吸金”手段之外,集合資産管理業務、融資融券等業務又成為券商新的利潤增長點。這其中,既有監管部門呵護的結果,也有券商行業發展的必然。而且,今後券商更多的斂財手段與方式亦會不斷出現。券商靠“天”吃飯是沒有出路的,國內券商要想發展壯大並且走出國門,僅僅靠經紀收入而盯著投資者的“腰包”同樣沒有出路。而降低交易成本之後,券商的收入如果受到影響,必將促使券商不斷尋求創新與拓展生存空間,以增強自身的競爭能力與抗風險能力。從長遠角度上講,降低投資者股票交易成本,對於備受監管層呵護的券商,明顯利大於弊。

自滬指下探2132點以來,歷經一輪反彈之後,目前正在2400點左右震蕩。股指處於上下兩難的尷尬境地,急需外力打破平衡。雖然市場人心思漲,但投資者信心明顯沒有恢復。降低交易成本,不僅是監管層向市場發出明確的政策信號,也有利於提振市場的信心。更何況,降低交易成本,還是還利於民的表現,又何樂而不為?