| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |

| 客服設為首頁 |

馮侖

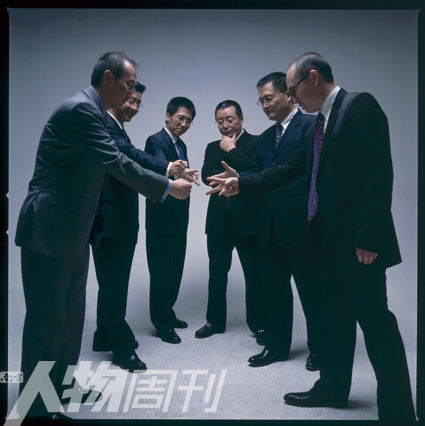

萬通六君子

2011歲末,貓撲出現了這樣一個帖子:“萬通地産的馮侖出新書了,週三在對外經貿大學圖書館有活動,與崔永元和大學生們一起談理想,説潘石屹是他帶出來的,我已經報名了,有沒有人一起去?”

這個帖子有463個點擊和94條回復,一部分跟帖的人知道馮是一個牛人,另外一部分人覺得崔永元主持的活動應當很精彩,還有一部分人則覺得地産行業很吸引人。

2011年11月23日晚6點半,對外經貿大學圖書館。陸續入場的學生,和摻雜其間的成熟臉龐,讓整個大廳瞬間就滿了。中國企業界大腕級人物,如柳傳志、王功權、潘石屹、吳鷹……陸續出現在現場播放的視頻裏。

嘈雜的現場因為崔永元的出現逐漸安靜了下來,幽默的開場白後,他快速進入了主題:“我的好朋友馮侖先生把樣書送給我的時候,我很奇怪,為什麼叫這樣一個名字(《理想豐滿》),一個明明是白天想的事,而另一個則是晚上想的事。我想問他,出這本書除了掙錢外還為了什麼?”

馬上,馮侖出來了,他穿著一件皮夾克式西裝外套,淺色的襯衫,光頭。他回答了崔的問題:“作為買賣人,眼睛除了看到錢,還看到了錢以外的事兒,這件事除了不想賺錢,其他都想。”

馮侖有多重身份,被稱為“大哥”的商業領袖、商界思想家、黃段子傳播者,以及“暢銷書作家”等。萬科的王石評價他:“馮侖這個人,聰明絕頂,俠義肝腸。嬉笑怒罵皆文章,百計千心成萬通。”王功權認為,身邊再無第二人能像馮侖,與之聊天那樣快樂而有趣。

幾十年的時間,不經意間,馮侖成了一個標本,他極富生命力,兼具理想主義和實用主義特質,理想主義讓他活了下來,活得還算豐滿,實用主義導致成長過程中的野蠻。這皆因任何個體的生命,在一個荒誕不經、繁花似錦的時代大幕下,都顯得微小和脆弱。

他説如果要寫回憶錄,第一句話會是:“這個人不是一個人,也不是一個神。他是一個哺乳類動物,是個被人攪亂成似是而非的哺乳類動物。”

小時候想的都是大事情

1959年,馮侖生於陜西西安。他的父親是企業工會負責人,在他的印象中,出身於破落地主家庭的父親,在新的社會制度下,一輩子謹小慎微,軟弱,守規矩。馮侖很小的時候就從父親那裏學會了閱讀、寫作和畫畫。

身為工會負責人的父親有一點優勢,使得馮侖在“文革”期間,閱讀了大量內部出版的“灰皮書”,如《張國燾回憶錄》、《尼赫魯傳》、《出類拔萃之輩》等。

1966年8月5日,毛澤東在中南海大院裏貼出一張大字報——《炮打司令部——我的一張大字報》,矛頭直指時任國家主席劉少奇和中共中央總書記鄧小平。長達十年的“文革”由此全面啟動。

馮侖跟那個年代所有的少年都差不多,內心充滿革命的激情。他接觸到的環境、家庭、老師,都形成了一種正向的鼓勵,要改造這個社會的不公正。十四五歲的馮侖,心裏想的全是大事情。

回看當年,已知天命的馮侖説,這絕對是一個悲劇,試想在一個法制健全、經濟繁榮的社會,年輕人想大事,只能説明這個社會太糟糕了。“那個時候這樣做沒風險,你不這樣做反而有風險,因此父母越謹小慎微,他越鼓勵你這樣做。”

1978年,馮侖考上西北大學經濟係,畢業後,又考上中央黨校碩士。他的導師馬鴻模,是個傳奇人物,被馮稱為“一個有文化的土匪”,曾就讀于武漢大學歷史系,抗戰時放棄留洋機會,投筆從戎,轉頭組織武工隊。1949年後,已經成為解放軍高級軍官的馬因為有文化而被分配到了中央黨校。

第一次見導師,馮侖看見的是一個一襲黑衣、留著光頭、叼著粗雪茄的老頭兒。那年馮侖只有22歲,是中央黨校歷史上最年輕的學員。老頭兒特意要看看“最小的那個。”馬鴻模後來成為馮侖的“乾爹”,和馮侖是忘年交的好友。

在中央黨校讀書期間,馮侖貪婪、不加節制地閱讀。閱讀使得他進入一個完全不同的世界,他開始顛覆自己以往的認識。

他後來在《野蠻生長》中回憶説:“中央黨校有兩個閱覽室,一個是黨刊室,就是內部資料(內參)閱覽室。當時是按級別看內參,很多資料在其他地方根本看不到,資料反映的都是社會陰暗面和問題。我突然感覺,原來除了我們從《人民日報》看到的那些正面的東西外,還有這麼多真實的情況!我開始懷疑,漸漸形成了習慣,在內刊室裏找史料,不停看各種各樣的內參,這些資料使我知道世界原來是由兩面互補的,一面是宣傳,另一面是內參。”

他曾對一位訪問者説:“我們以前受了很多正統教育,實際上是一種比較封閉的教育方式。毛主席去世時,很多人哭得很厲害,傷心欲絕;後來我在中央黨校的港臺閱覽室看到一本畫冊,有一張蔣介石死時的圖片,台灣民眾也哭得很厲害。蔣介石不是被咱們宣傳成壞人嗎,壞人怎麼可能有那麼多人哭呢。於是,我便發覺所謂的是非並不是我們想象中的是非。”

畢業後,馮侖留校做了一段時間老師,後來去了中宣部和體改委,最後到海南成立了海南省體改所(海南改革發展研究院前身),手下有120個編制,40個是體制內的財政編制。但當時這個機構沒有財政撥款,也無啟動經費,他只得到了一批彩電的批文。

在體改所待不下去了,他回到北京,遍托關係找工作,但一切正式的國家機關都對他關上大門。他找到了當時的中國社會調查所,幹了3個月才得72元的報酬。就這樣,馮侖的仕途之路被腰斬,他再也無法退回到體制之內,開始淪落江湖,落草為民。

南德歲月

1989年,馮侖在海南偶遇了一個叫汪兆京的人,南德公司在海南的代表,曾經幫助牟其中做成了驚世駭俗的飛機生意。馮侖説:“那年9月,汪兆京説你現在沒事兒做,也沒工資,可以去牟其中那兒折騰。我就這樣去了南德。”

牟其中是第一代企業家的代表,尤其在貿易方面。他最大的手筆就是倒賣前蘇聯飛機成功。牟具備了那個時代成功者的基本特徵:毅力、勇氣和韌性。無論寒暑,老牟都會到玉淵潭去游泳。他有著非凡的想象力。在喜馬拉雅山炸一缺口,讓印度洋暖濕氣流進入中國,把落後的西部變成第二江南——這個想法經馮小剛電影《不見不散》演繹後,為公眾所熟知。

進入南德一年多後,馮成了牟其中的第一副手,他在海南創業的故友王功權也投奔過來,王又把劉軍、王啟富拉進來。日後的萬通六君子中,有4個人到了南德。人託人介紹,最後南德三分之二的部門經理都是馮係人物介紹過去的。

牟其中先委任馮為“政務秘書”,後來又讓他去《南德視界》當主編,再後來馮侖變成了“總辦主任兼西北辦主任”,月薪200元,辦公座位就在牟其中辦公桌的對面,大事小事一把抓。

馮侖的工作甚至要給故去的牟其中母親穿壽衣。媒體曾報道説,當時太平間的一位工作人員是個老頭,他對正在忙著給牟母穿衣的馮侖説:學會了這個,你就多了一種謀生的手段……

兩人和諧相處的日子並不長,馮侖認為南德應該轉型時,牟其中依然沿襲原來思路,並繼續放大。他習慣倒資金,甚至還要去美國倒騰。在耳聞目睹了牟管理公司的江湖路數之後,馮侖絕望了。

馮侖和志同道合者曾計劃私下做點生意,先有經濟基礎再辭職。他們在門頭溝物色了一個店面準備開餐館,又準備辦個幫人出書的皮包公司,叫“萬通代理事務所”,後來都沒搞成。

牟其中不是一個真正意義上的企業家。他熱衷政治,不習慣授權管理,鼓吹與人鬥其樂無窮。他的思想導致了公司發展不穩定和內部缺乏信任。當南德公司規模很大時,他依然只相信自己,而且不去組建職業經理人團隊。

他對馮侖也不信任,因為很多經理都是馮侖介紹的,他覺得這是“馮係”,他從老家四川調人來公司,想搞平衡和監視。馮侖整天看著那些監視者的臉色,感覺很不痛快,此時他看到了自己在公司的天花板。

他們想到過兵諫,讓牟其中只做董事長,但馮深知他的性格,最後只能作罷。在馮侖的印象中,牟其中這個人兇狠霸蠻,在香山吃飯時為爭凳子一拳把別人的嘴打得縫了5針。馮侖他們一想到牟其中的土匪勁頭兒,頓時膽怯了。

最後只有一條路——出走。馮侖偷偷摸摸地離開了南德,事實證明,馮、王等人的判斷是正確的。他們走後,南德公司有人試圖“兵諫”,結果半夜從被窩被人揪起,還被關進了地下室。

馮侖的出走使他和牟其中結下了“梁子”,而且南德的人老往馮侖的公司跑,“梁子”越結越深,先是牟其中見面不搭理馮侖,接著是馮侖發狠放話説“活著就不要見了”。

牟其中的南德泡沫最終還是破滅了,坐牢時,他曾給馮侖他們打過電話、寫過信。馮侖和王功權商量後,給了一個回復:“在官司階段,不介入。如果服刑,生活上的事情可以管。”後來,馮侖和王石曾一起去武漢探望了牟其中。他説儘管這違背當年“活著不見面”的狠話,但隨著歲月流逝,看法變了。

野蠻生長

1991年6月,馮侖、王功權、劉軍、易小迪、王啟富等人在海南成立了海南農業高技術投資聯合開發總公司(萬通前身),後來又加入了潘石屹。他們以兄弟相稱,等到分拆家産,各自成為“老大”之後,人們稱呼這個群體叫“萬通六兄弟”。

新公司賬面上只有3萬塊錢,馮侖卻敢和一家信託投資公司老總談海南房地産的機會。這是一個8棟別墅的項目。馮侖告訴對方:“我出1300萬,你出500萬。我們一起做,你幹不幹?”

對方先要求考察他們的項目,馮侖很緊張:“我們平時沒有正經衣服,於是翻翻每個人口袋裏還有多少錢,現買襯衫和領帶。當時金利來領帶比較高級,我們忍痛割肉買了領帶送給投資人。”

驗完了成色,對方點頭同意,馮侖立即騎著自行車跑出去寫文件,在最短時間內將手續做完後,王功權負責將500萬在最短的時間內拿回來,萬通靠著這500萬,立即從銀行貸了1300萬。

這是一個典型的空手套白狼故事,也是公司的第一筆運作資金。潘石屹,SOHO中國董事長,講述自己的起家史,説8棟賣出高價的別墅就是拿這個錢買的。那時候,萬通的賬上有300萬,馮侖的感覺就像“大姑娘初婚,幸福又糊塗”。

自1988年海南建省以來,中央政府給予了新特區超乎想象的優惠政策,資金和淘金客一起瘋狂地奔向海南。“十萬大軍下海南”,就是對當時景象的鮮活描述。

儘管有著熱火朝天的商業氛圍,但此時海南經濟沒有健全的法制,更不要説正常的商業信條,這裡有點像淘金時代的美國西部。

馮侖對《紐約客》雜誌講過一個細節,“你會被騙到一個夜總會,被推到一間黑屋子裏靠墻站著,一把槍抵住肚子,然後強迫簽下一個合同。這種事情曾經發生在我們公司的人身上。”

事情的緣由是這樣的,萬通在海南賣出了一塊地,賺了五千多萬。後來出事了,對方不認賬,想退錢。當時大領導批示封萬通的賬,王功權妥協了,簽了一個城下之盟,萬通又買回了這塊地,前前後後搭進去了差不多一個億。上述細節就是王功權所遭遇的。

在馮侖的記憶中,荒唐事可不止這一件。他告訴《紐約客》:“當時發生了許多稀奇古怪的事情,有時候有人會就這麼消失了,被殺了。政府簽章全是假的。但那時非常快樂,你突然到了一個完全自由的地方,無法無天,毫無限制,不用在意那些老掉牙的傳統觀念。”

和很多在海南的失意者相比,馮侖體現出極強的適應性,他迅速完成了從體制內精英到市場動物的轉變。他説當時世界觀徹底改變了,自由而瘋狂,但非常享受這一切。此前,15歲入青糰,20歲入黨,一直是學生幹部,他自嘲:“最後,呸!我完全變了。”

海南的房地産泡沫很快破滅,今天中國的房地産大腕不少是當時的倖存者,萬通六君子及時上岸,他們從泡沫中獲益,同時沒有被泡沫淹沒,隨後回到北京開發房地産。

六君子分手

六君子回到北京後還是有經濟基礎的,這是潘石屹早年打下的。在海南創業不久,潘石屹有一次到北京調研市場,順便去懷柔註冊公司。有一天他在懷柔縣政府食堂吃飯時,無意中聽到,北京市給了懷柔4個定向募集資金的股份制公司指標,但沒人願意做。

潘石屹知道指標就是機會和錢,他去搭懷柔縣體改辦主任這條線,問人家:“我們做一個行不行?”對方答應給他們一個。這為日後萬通開了一扇窗。沒多久,萬通開始在北京阜城門開發萬通新世界廣場。

當時香港利達行主席鄧智仁找到了潘石屹,潘把銷售代理權給了鄧智仁。鄧幹得很出色,正式銷售才5天就回籠了5億港元。鄧智仁發了一筆橫財,而萬通在北京也一下子站穩腳跟。1993年,海南農業高技術聯合開發投資總公司變成萬通集團公司。

最初6個人股份是均等的,沒有哪個人有決定權,身為老大的王功權,在糾結了一段後,把位子讓給了馮侖。6個人不同的性格和價值觀,導致分歧不可避免。

馮侖發現 “梁山模式”已經成為萬通的致命傷,它導致了“獎懲考核不能正常進行,造成組織效率低下、是非多樣性、苦樂不均,周邊能人很惱火”,陷入了一種“前進無路,後退遺憾”的困局中,而兄弟情感又讓他們左右為難。

馮侖研究了土匪的組織結構,發現土匪組織長不大的原因在於低水平不斷重復,只有共産黨才將組織結構解決得最完善、最成功。他還研究太平天國,研究“天京之變”。他把羅爾綱的《太平天國史》給兄弟們看,建議他們要有耐心,不能搞成“天京之變”。

大家同意了,痛苦了挺長一段時間。馮侖曾對記者説:“我們不想分開,幾年裏幾個人沒事就湊在一起討論究竟該怎麼走,有的人難受得哭了。外人很難想象我們當時痛苦到什麼程度。那時我住在保利大廈1401房間,潘石屹住樓下,我們很痛苦地討論著,等待著,就像一家人哪個孩子都不敢先説分家,誰先説誰就大逆不道。”

事情終於出現了轉機,分家成了荒野中惟一的出路。馮侖在第一本書《野蠻生長》中提到3個契機促成了這次分家——

“1995年功權去美國管理分公司,暫且回避一下。他吸收了很多美國體制下商務、財務安排的方法以及産權劃分的理論,這帶來了一個契機。另一個契機跟女人有關:當時張維迎在牛津,介紹一個女人回到中國,就是張欣。張維迎把我們公司1992年寫的文章《披荊斬棘 共赴未來》給張欣看,張欣要回國,就讓維迎介紹和我認識。她回來後在保利和我見了面,就算認識了。”

“一個多月以後,我們去香港,張欣正在做投資銀行,我們一行三四個人聚會,那次潘石屹跟張欣單獨聊過一會兒,等我們回來以後,他們倆就談戀愛了。於是又來了一個海外因素,張欣帶來的價值觀、對問題的看法都是西方的,認為不行就分嘛。她站在西方的文化立場上把我們全否定了,説我們太土了。雖然大家覺得這是對我們兄弟感情的一種傷害,但她把西方社會成熟的合夥人之間處理糾紛的商業規則帶進了萬通。”

王功權和潘石屹接受了成熟的商業規則後開始對馮侖進行思想教育。正在這時,馮侖在美國又邂逅了周其仁,周給他講“退出機制”和“出價原則”,這給了他很大的啟發——不能用傳統文化中的兄弟感情處理內部矛盾,而要用商人的規則處理分家。

“以江湖方式進入,以商人方式退出”的念頭就此誕生了。當“老大”確立分家規則、兄弟們又覺得規則不壞的時候,“萬通六兄弟”終於分道揚鑣、各奔東西了。

六兄弟所走的路也有所不同。

分家後,王功權投身於風險投資,他後來因民生銀行、奇虎360、江西賽維等項目名震江湖。馮侖選擇留守萬通,後來通過借殼也成了上市公司董事長。易小迪分到了廣西萬通,在此基礎上創建陽光100集團。王啟富一開始做國際貿易,後轉做木地板,現為海帝木業(天津)有限公司董事長。劉軍去了四川,據媒體報道從事農業高科技。

關於萬通的那段歷史,外界只能從當事人的回憶裏得到一些片段,但崛起于大時代江湖的萬通,像塊巨大的磁鐵,吸引了各路商業精英,被稱為中國地産界的“黃埔軍校”,業界為之側目。

多年後,馮侖告訴記者為什麼他扛了萬通的殼子:“萬通的始作俑者是我和功權,他走了,只有我來扛,其他人又不放心。”有一天,馮侖和王功權去看他們早期的一個房子,王功權説:“沒想到你能扛這麼久,太困難了,如果只掙幾個億,天理不容;如果掙幾十個億,我心裏不平衡。”

馮侖曾對記者總結從商經歷:“成功就像走路,比別人走得長又還活著,還能笑,別人就認為是成功。其實兩個字就可以説明白:死扛。”但過往並未使他心目中的理想主義泯滅。2006年11月,馮侖給王功權發了一條短信:“橫穿膠州,過臨沂,下莒縣,憶起萬通舉事之初,銘刻‘毋忘在莒’,莊敬以求自強,不禁胸中再點兵,萬里江山一日收……”

儘管投身很早,也很早就在地産江湖揚名立萬,但相比其他同行,馮侖的事業難説輝煌。與他本人的知名度相比,萬通公司顯得不那麼出眾,不要説萬科,和恒大、碧桂園等同行相比也有一定差距。

在業務探索上,馮侖一直尋找自己的路,也因此屢屢創新。從“美國模式”到“嘉德模式”,從紐約世貿中心到台北2011大廈,從批發市場到立體城市,馮侖和他的萬通一直都挺忙乎。

通達人生

在馮侖看來,他的人生軌跡充滿了時代的意味:最開始,有人説他是反動文人;流落江湖,成為流氓文人;為了養活自己,被迫做了商人,被認定為民營企業;再後來,就成了黑心開發商。

1989年下海時,乾爹馬鴻模告訴他:“你這是高山上倒馬桶,臭名遠揚。”乾爹的話一語成讖,當然這代表著那個時代的某種認知。

在對外經貿大學的新書發佈會上,崔永元調侃馮侖是黑心開發商,舞臺上的馮侖已經是一個淡定哥。他和崔永元相交的故事也佐證了這個商人之外的面相。

馮侖和崔永元之前並不認識,他起初認為崔的理想主義言語顯得不太真誠,但一個朋友告訴他崔永元在做口述史這件大事。馮侖專門約了崔永元見面,崔送給他一些自己的作品,但這並沒有打動他,他只是覺得拋開央視這個平臺,崔依然是個有才華的人。

之後,王石從馮侖口中得知了崔永元的事業,兩位房地産大佬發現了崔永元身上令人敬佩之處——一個全中國聞名的抑鬱症患者,為民族歷史不能正確記錄而四處奔波。崔永元的堅持與努力感動了馮侖和王石,他們也參與到了崔的口述史項目中。

兩個不搭界的人成了朋友,誠如崔永元所調侃的,有的人挺正經,但房子建得很不正經,有的人看起來很不正經,但房子還建得挺正常。

對於公眾來説,馮侖似乎太不正經了:在做企業的過程中,他拿過回扣,也行賄過,給有問題跑路的朋友錢,還跟黑社會坐在一起喝酒聊天。但在企業家群體當中,他沒有被人詬病過道德問題。在這個社會的另一些群體眼裏,馮侖也不是“原罪”的代表。

值得玩味的是,企業家“原罪”這個詞最早是馮侖自己提出的。他曾翻譯過一本書,《狂飆突進——馬克思的心路歷程》,他對本刊記者表示,在他的靈魂裏,三分之二是馬克思主義。

在中國經濟體制改革研究會公共政策研究中心秘書長楊鵬看來,馮侖提出“原罪説”,只是希望自己和其他民營企業家強化道德倫理,提高商業道德意識,追求陽光下的利潤,創建健康公正的中國經濟。

2006年11月,胡德平在接受《南方週末》記者採訪時説,民營經濟的誕生非但沒有“原罪”,而且應該早生十年、二十年。現在要來追究和清算“原罪”和“第一桶金”,就等於是對改革開放的巨大成績的否定。

對於一些企業家非常忌諱的經歷,馮侖顯得非常坦蕩:他收過回扣,但轉頭把回扣交給了公司;有官員索賄,他和對方幹架,讓公司也跟著倒楣;他讓跑路的朋友打收條,説是去自首的路上用;他和黑社會聊天,順便請教對方如何對付沒有底線的官員。

那個曾經在黨校課堂上揮斥方遒、言語正經的馮侖開始了自身的某種蛻變。他説:“經過那麼多事情,我已經不能平心靜氣去吹捧了,大家説好,你也説好嗎?”他認為,這種轉變是一種被蹂躪的結果,“我糟蹋自己總可以了吧?我娘的兒子我做主,我想欺負他就欺負他。”

馮侖的段子是一流的,他並不抗拒媒體,他的博客至今仍堅持更新。他還寫過兩本暢銷書,在他對媒體的言談和書中,一些精彩語錄被廣為傳播。

不過,馮侖並不同意自己説的是“段子”。他曾經對媒體説:“我最多是像李敖一樣,把正經的事用葷的、素的、俚語的、民間的方法揉碎了説,有時是性解釋而不是誨淫。李敖説台灣是中國的睪丸,不勃起沒什麼用,勃起它就不能少。這叫段子嗎?不叫段子。很多人不明白這裡面的深意。”

不正經中透漏出的正經,大部分時候馮侖會陷入一種荒誕感。他常常想起乾爹臨死前的一個場景:“有一次我去看乾爹,他坐那哭,重復地説一句話,‘荒唐啊,荒唐啊……’他是在自言自語,不是跟我説的。因為早年打日本,鬼子拐走了他女兒。打國民黨,他把他乾爹都殺了。現在他乾爹的孩子,在兩岸開放以後,打上門來找他。他跟共産黨走,不停折騰他,他教的東西,學生們一個都不信。”

老頭過世之後,馮侖把他的照片放在皮夾當中,此外還有一張阿拉法特的照片。

在故去的人當中,阿拉法特是馮侖的楷模。在他看來,時間是一個男人做事的最大賭注,而阿拉法特就如同西西弗斯一樣,用一輩子去做了一件看似不可能成功的事情。儘管如此,他覺得自己能理解阿拉法特的毅力,而且經常鼓勵自己,阿拉法特大哥四十多年都沒成事,還有什麼可孤獨的。

如同西西弗在做一件荒唐的事情,馮侖的感慨是:“最近我也在想,我他媽也荒唐。我乾爹荒唐,我怎麼也荒唐呢,是吧?我覺得中國社會再也不能這樣了,你必須讓一個認真做事的人,有長遠的預期,有制度的信賴感,有安全感,不要再有荒唐感,乾爹的荒唐感一直延續到我現在。”

在採訪中,他一直説自己是個買賣人,操心的都是買賣上的事情。即便在外界看來,他的思考對這個社會很有價值,他也只是淡淡地説:“那是因為妨礙到我們的買賣。”

這個人甚至很少用企業家來形容自己,他和陳東升、郭凡生、胡葆森等人被稱作92派。這撥企業家曾經多是體制內精英,在時代召喚和不由自主的命運安排下,選擇了另一條道路。和草根企業家、互聯網精英相比,這代人思考得顯然更多更遠,甚至出現在世人面前的更多是一種知識分子形象。

這或許是先天氣質使然,但作為92派的代表人物,馮侖並不認為思考家國天下是一件多麼值得炫耀的事情。他會拿Facebook的扎克伯格舉例,認為單純做一個企業家沒什麼不好。

千百年來,中國的知識分子就以家國情懷作為自我激勵的最大精神動力。當日曆翻到馮侖這一代人,他們也不可避免地成為這種精神的繼承者。儘管在他看來,買賣人揣著家國情懷是一個很荒誕的事情,但顯然他的經歷已經讓他成為這個時代精神的代表人。