| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |

| 客服設為首頁 |

發佈時間:2010年06月15日 09:00 | 進入復興論壇 | 來源:廣州日報

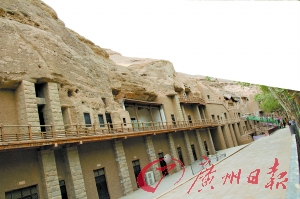

“虛擬莫高窟”工程近期開工建設,兩年後投入運行

莫高窟不會關閉,但現有參觀模式將改變

電腦技術還原是否喪失“原汁原味”?

游客觀看的洞窟數量將減少,停留時間將縮短

文/圖 本報記者曾向榮

國學大家陳寅恪有言:“敦煌者,吾國學術之傷心史也。”至今,這句警語被刻在敦煌莫高窟景區的一塊石碑上。

陳寅恪的傷心之語記錄了一個令人痛惜的年代。20世紀初,莫高窟遭遇了一次又一次洗劫,一夥外國人或盜或騙,令敦煌文物流入異國。

100年後,敦煌莫高窟每天都接待着慕名前來參觀的游客,他們中的絕大部分,在旅游旺季以每人160元的價格,跟隨專職講解員的指引,參觀莫高窟數百個洞窟中的10個左右,欣賞精巧的彩塑和充滿想象力的壁畫。

不過,大量游客的光顧,被認為加速了莫高窟彩塑和壁畫的氧化。於是,敦煌莫高窟保護利用工程走到了前臺。這個工程的完工,將進一步減少游客參觀洞窟的數量和時間。

兩年後,莫高窟的參觀模式將發生變化,游客們在進入莫高窟參觀之前,他們先要到一個名叫“莫高窟游客服務中心”的地方,體驗虛擬的莫高窟,然後再坐車走上15公里,才能見到莫高窟的真面目。

虛擬莫高窟明年年底完工

敦煌位於河西走廊的最西端,用“歷史悠久,文化燦爛”描述它並不為過。“敦煌”之名取盛大輝煌之意,足見其當時的地位。

如今的敦煌完全是個旅游城市,這個甘肅省酒泉市轄的縣級市很早以前就成為國家級歷史文化名城。

“敦煌市區人口只有12萬,但出租車數量就有1000多輛,對一個縣級市來説,這個比例相當高。”出租車司機於喜説。支撐這個龐大市場需求的,是源源不斷的游客。

吸引游客前來的景區,莫高窟無疑排在首位。

不過,讓於喜擔心的是,在距離莫高窟15公里的太陽村,正在興建一個“虛擬莫高窟”。“聽説這個"虛擬莫高窟"建好後,真的莫高窟就不對游客開放了,如果真的這樣,我們出租車的生意就沒法做了。”於喜説。

近日,記者來到這個“虛擬莫高窟”的工地,工程已經開工,來自廣西的一家建築公司是工程的施工單位。工作人員告訴記者,該工程預計在明年年底建成,投入使用後將稱為“莫高窟游客服務中心”。

事實上,莫高窟游客服務中心是敦煌莫高窟保護利用工程的一部分,文物保護和開發利用被結合到一起。

“建成後,游客先到這個服務中心參觀數字化的莫高窟,效果非常好,比看真的洞窟還清楚。看完之後,再去真的洞窟裏面體驗一下。”敦煌研究院院長辦公室白新中主任告訴記者,敦煌研究院是莫高窟的保護、管理和研究機構。

氧化成壁畫難以承受之痛

由於來訪的游客增加,他們進窟時呼吸産生的二氧化碳對壁畫會産生潛在的破壞。白新中表示,游客參觀洞窟的數量及其停留的時間,都會對洞窟的保護帶來不利影響。

自20世紀70年代末開放以來,莫高窟已經接待國內外80多個國家和地區的游客600多萬人次。參觀的游客從每年的2萬到現在的30多萬人次。加上莫高窟開鑿年代久遠,自然損壞也十分嚴重,傳統的保護利用方式、方法已遠不能滿足實際需要。儘管研究人員運用了化學、物理等多種手段對這一世界遺産進行保護,但依然無法阻止參觀對文物所造成的破壞。

為此,敦煌研究院提出了3條對策:一是改變傳統的粗放方式,確定洞窟合理的游客承載量,據此主動調整安排進洞窟參觀游客流量、頻率和時間,使超標洞窟得以休息,把游客對洞窟的危害降到最低。二是開始對壁畫彩塑實施全面的數字化存貯,永久、真實、完整保存珍貴文物資料,並對壁畫、彩塑的病害進行治理。三是建設先進的數字展示和游客服務中心,為莫高窟提供一個永久保存、永續利用的新基礎。

每批游客只能參觀10個

為了保護莫高窟,如今,游客們進入景區後,必須在莫高窟專職講解員的帶領下分批次參觀。每個洞窟都上了鎖,只有在游客參觀前,講解員才將洞窟的鎖打開,參觀結束後將洞窟門鎖上。當然,拍照和攝像是全程禁止的。

此外,游客在參觀的時間也有限制,停留在每個洞窟實際時間不超過10分鐘,而且只能參觀數百個窟中的10個左右。

實際上,為了保護好這一世界文化遺産,莫高窟的大多數窟是不開放的。一位講解員告訴記者,有三種洞窟不開放:空間太小的、有研究價值的、損壞比較嚴重的。

此外,建立一個“虛擬的莫高窟”也得到了決策者的支持。敦煌研究院基建科科長宋明告訴記者,2003年全國“兩會”期間,敦煌研究院院長樊錦詩向全國政協提交了《建設敦煌莫高窟游客服務中心的建議》的提案。這份提案獲得了其他20多位全國政協委員的聯合署名,最終促成了敦煌莫高窟保護利用設施工程的批復和實施。

虛擬莫高窟2012年運行

這份提案的核心內容是,請求以數字技術和計算機技術為基礎,以敦煌石窟數字化成果為資源,利用現代展示手段,建成數字展示與游客接待設施。這不僅能分散游客,減少在洞窟的逗留時間,極大地緩解旅游熱潮給文物保存帶來的壓力,又能全面展陳敦煌石窟燦爛的文化藝術。

宋明告訴記者,2007年12月,敦煌莫高窟保護利用工程項目由國家發改委批准立項。今年4月底,工程正式開工,預計明年年底將建成,2012年投入運行。

據介紹,游客服務中心位於敦煌市314國道南側,太陽村東側500米處,距離莫高窟大約15公里。北側為農田,南側為戈壁灘,可遠眺三危山和鳴沙山,不遠處是敦煌機場。項目總用地面積為4萬平方米。游客中心建築的外形藝術性很強,施工難度大。建成後,它如同流動的大沙丘和飛天的裙帶,曲折流暢。

主要功能包括接待大廳、數字展示、數字影院、球幕影院、售票、存包、郵局等。洞窟實景漫游廳將建成為球幕影院,放映球幕電影,觀眾能身臨其境、細緻入微地觀看洞窟建築、彩塑和壁畫。

建成後窟內停留時間或減少

游客中心建好後,將取到調節客流的作用。對於游客服務中心建好後莫高窟將不開放的説法,白新中説:“游客中心建好後,莫高窟不開放,這是謠傳。”

不過,白新中承認,游客中心建成後,看洞窟的數量要減少,在洞窟裏停留的時間也要縮短。“洞窟肯定要看,只是觀看的數量少了,在洞窟停留的時間短了。”他介紹説,游客服務中心建成後,游客在游客服務中心參觀的時間為40分鐘,但莫高窟的門票價格是否提高、參觀的實際洞窟數量和時間將減少到什麼程度,白新中表示,這些細節都還沒有確定。

游客服務中心的最核心內容,無疑是莫高窟的“虛擬莫高窟”。白新中表示,這個技術已經在做,實際上已經做出來了,效果很好。

這項莫高窟保護利用工程被視為莫高窟保護史上工程最大、涉及面最廣的一次綜合性保護工程,總投資達2.61億元人民幣。宋明介紹説,這筆鉅額投資的70%是來自中央的投資,30%由地方自籌。

敦煌研究院副院長王旭東曾經表示:“該項目建成後,有望將文物遺存"移出"洞窟外,減少游客在洞窟內的參觀滯留時間,從根本上解決莫高窟保護與利用間的矛盾。”

虛擬的被稱為“假莫高窟”?

然而,“虛擬莫高窟”計劃曝光後,爭議之聲四起,並沒有贏得廣泛的認同,“虛擬莫高窟”甚至被稱為“假莫高窟”。一位網友稱:“敦煌壁畫的美在於它斑駁的痕跡,因歲月的流逝而産生的變化。如果硬把它們用電腦技術恢復,我擔心會失去敦煌本身的味道。”

有人質疑説,花這麼多錢建設這個“假”的莫高窟有意義麼?大家支付高昂的旅游費用,可是卻看了一個並不真實的莫高窟,這樣值得嗎?甚至有人建議,這還不如製作成光盤在家裏看呢,省錢又省事。

有人直言,“虛擬莫高窟”吸引不了游客,還將面臨人力、物力、財力的沉重包袱,是一種短視行為。

事實上,“虛擬莫高窟”計劃之所以引發爭議,不在於文物保護與旅游開發孰輕孰重的爭論,最重要的原因還在於該計劃流露出的商業化痕跡。首先,“虛擬莫高窟”建好後,如果不和真實的莫高窟捆綁售票,恐怕很難有多少游客願意掏錢去看。只有捆綁售票,“虛擬莫高窟”才能推銷出去。這樣做,是否有強制消費之嫌呢?

如果不捆綁售票,參觀的游客少之又少,那麼,“虛擬莫高窟”的鉅額投資如何收回?

這樣看來,捆綁銷售成為莫高窟唯一的選擇。增加一個“虛擬莫高窟”,然後坐車前往15公里之外的莫高窟景區,期間産生的費用,最終勢必落在游客的身上。這樣的話,現今每張160元的門票價格很可能要上漲。

對於門票價格可能上漲的説法,有關人員並沒有給予正面的回應,只是稱這些細節問題都沒有確定。或許,“虛擬莫高窟”2012年投入運行後,莫高窟的門票價格上漲,多半要成為現實。

每天游客數量很少到5000

讓文物保護者擔心的是,源源不斷的游客,可能成為洞窟保護的最大敵人。

莫高窟接待部的工作人員告訴記者,每年7月、8月、9月是莫高窟旅游的旺季,每天的接待量達到三四千人次。“去年,莫高窟的游客接待量是39萬人左右,前幾年更高一些,達到過50多萬人。最高的一天,游客量達到6800人次。”這位工作人員告訴記者。

不過,在這位工作人員看來,一天達到6800人次的游客量只是極少數,即便在旺季,每天游客量一般很少達到5000人次。白新中告訴記者,根據估算,莫高窟每天的最佳接待人數是2000人。

另外花錢可看特窟

在莫高窟接待部辦公室的墻壁上,懸挂着“敦煌莫高窟微氣象監測系統”,實時記錄着每個洞窟的濕度、溫度、二氧化碳值和游客數量。“當監測系統上某個洞窟的二氧化碳值超過一定的警戒線時,我們立即會將這個洞窟關閉,撤出這個洞窟內的全部游客。”

記者了解到,莫高窟有10個特窟,但這些特窟的參觀不包含在160元的門票價格內。如果想參觀這些特窟,需要提出另外申請,每個特窟每人的參觀價格在150元~200元之間。

在採訪中,記者先後碰到好幾個人過來要求參觀特窟。“他們千里迢迢趕過來要求看特窟,我們也不能不給看啊。”這位工作人員説。

曾歷經數十年洗劫成學術傷心地

以精美的壁畫和塑像聞名於世的莫高窟,它始建於十六國的時期,歷經十六國、北朝、隋、唐、五代等歷代的興建,最終形成巨大的規模。

元朝以後,隨着絲綢之路的廢棄,莫高窟停止了興建,逐漸遠離世人的視野。直到藏經洞被發現的幾百年間,莫高窟基本保存了原貌。

然而,1900年5月,行伍出身的道士王圓籙在莫高窟發現了“藏經洞”,內有從十六國到北宋的歷代文書和紙畫、絹畫、刺繡等文物5萬多件,打破了敦煌幾百年的沉寂。

在莫高窟景區的陳列館裏,記載了這段莫高窟遭洗劫的歷史。許多西方的探險者,他們不僅以極低廉的價格從王道士那裏騙取了大量珍貴典籍和壁畫,並以粗暴的方式搶奪、盜取和肆意破壞其中的雕像和部分壁畫,將其運出中國或散落民間,嚴重損傷了莫高窟和敦煌藝術的完整性。

在這些洗劫者中,英國考古學家斯坦因佔得先機。聽説莫高窟發現了藏經洞後,他來到敦煌,找到王圓籙,表示願意幫助興修道觀,取得王道士的信任。斯坦因得以進入藏經洞,他只用了200兩銀兩,換取了24箱寫本和5箱其他藝術品。1914年,斯坦因再次來到莫高窟,又以500兩銀兩向王圓籙購得了570段敦煌文獻。這些藏品大多被英國的大英博物館收藏。大英博物館現在擁有與敦煌相關的藏品約1.37萬件,是世界上收藏敦煌文物最多的地方。

1908年,精通漢學的法國考古學家伯希和在得知莫高窟發現古代文物後,立即趕到敦煌。他在洞中揀選了三星期,最終以600兩銀兩為代價,獲取了1萬多件堪稱菁華的敦煌文書,後來大都入藏法國國家圖書館。

除了藏經洞文物受到瓜分,敦煌壁畫和塑像也蒙受了損失。伯希和於1923年到來的哈佛大學蘭登�華爾納先後利用膠布粘取了大批有價值壁畫,有時甚至只揭取壁畫中的一小塊圖像,嚴重損害了壁畫的完整性。

除了斯坦因等人,沙俄的鄂登堡、日本的桔瑞超等人的偷竊和掠奪,都使莫高窟的文物蒙受重大損失。國學大家陳寅恪有言:“敦煌者,吾國學術之傷心史也。”

經過數十年的洗劫,上世紀40年代,國民政府將莫高窟收歸國有,設立敦煌藝術研究所,由留學法國歸來的油畫家常書鴻任首任所長,延聘一些畫家和學者,走上了敦煌石窟文物保護、研究漫長而艱巨的道路,改變了莫高窟無人管理的混亂狀態。

1950年,敦煌藝術研究所改名為敦煌文物研究所,依然由常書鴻主持,確定了保護、研究、弘揚的基本工作方針。20世紀50年代以來,包括莫高窟北區在內,保護部門在莫高窟實施了六期加固工程。