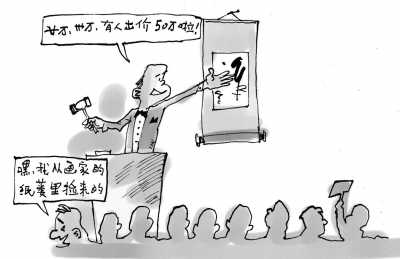

臺雙垣繪(人民圖片)

從拍賣行到小地攤

●“撿漏”成為普通人的發財夢

家住北京通州的老屈每週四、週六都在電視前守著,他是《鑒寶》、《天下收藏》的忠實粉絲。每當持寶者的藏品被鑒定為價值幾十萬、幾百萬元的“寶物”,老屈都跟著興奮地歡呼。

在民間古玩集散地北京潘家園,小店主戴煒也做著同樣的尋寶夢。5年前他在內蒙古農村花2000元買了一隻玉豬龍下半部,又花2萬元輾轉求到了上半部,如今這件合璧的玉豬龍已價值百萬元以上。“‘撿漏’了。”他告訴筆者,正是這次尋寶經歷促成了他的職業選擇。

民間尋寶熱,緣于國際市場上中國藝術品拍賣價格節節攀升的火爆。2005年,元青花大罐“鬼穀子下山”在英國佳士得拍賣會上以2.3億元人民幣高價成交,創下了當時亞洲藝術品拍賣的最高成交紀錄。2009年秋拍,共有4個億元、90個過千萬元的中國拍品成交。行情一直延續到今年,僅嘉德春拍總成交就達53.23億元,2件過億元,85件過千萬元。其中《松柏高立圖》、《山地風》、《兩漢策要十二卷》、“明逾滿月”跑獸鏡的拍賣價格分創同類藏品拍賣世界紀錄。

與藝術品“官價”頻頻破紀錄相呼應,國內民間收藏的財富神話層出不窮——多年用於養花的瓷盆,電視臺專家組鑒定為價值數百萬元的元青花;10元錢買來的鄰家養雞陶罐,專家指認是全國僅存3件的醬彩剔花蓋罐,“少於千萬元都不能賣”……

在尋寶夢的刺激下,老屈如今每次旅遊、出差時,都不忘蒐羅“古董”,“萬一哪件是真的呢?”他憧憬。

精品書畫、古玩玉器讓許多人一夜暴富,就連“文革”時期的紅色藏品也能令藏友收益不菲。從深圳大學藝術設計係畢業的張定平已經有10多年收藏經驗。“年投資回報率在30%以上,遠高於這些年家人投資于股票的年回報率。”他説。

藏家與炒家博弈

●金融資本浮起藝術品行情

據北京華辰拍賣有限公司董事長甘學軍介紹,近年來中國藝術品市場的發展幾度沉浮:從上世紀90年代到2000年,總體上較為平穩,其中1995年前後是個小高峰,1997年亞洲金融風暴後轉向沉寂;2003年開始穩中有升並持續到2007年;2008年國際金融危機發生後重陷低谷。“2009年開始新一輪行情,而且勢頭猛烈,中國藝術品拍賣步入‘億元時代’。”

甘學軍分析,本輪國際金融危機後,一方面股市、債市等投資渠道收益收窄;另一方面,宏觀調控政策下流動性增加,外資、金融資本、民間資本等各路資金不斷轉戰藝術品市場,行情自然被抬起來了。

上海市收藏協會副會長宣家鑫認為,相對於其他投資渠道,收藏品市場對資金的要求較低。“一兩個億在股市、樓市難有作為,但在收藏品市場裏也許就能興風作浪。”