| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |

| 客服設為首頁 |

中國網絡電視臺 >

| 首播 |

|

|

| 重播 |

|

|

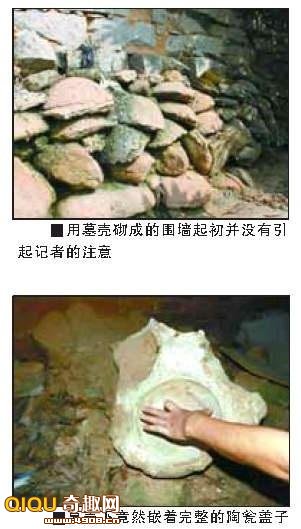

雜草叢中赫然藏著一個陶甕,甕口露出了四分之一

上圖:用墓殼砌成的圍墻起初並沒有引起記者的注意;下圖:墓殼下嵌著完整的陶甕蓋子

“黃金”白骨的秘密—— 直擊泉州“矮人墓”

“以前這裡埋藏著幾千個墓,長達200米,沿斜坡向上,從海上看像臺階一樣”,村民黃美向記者描述著“矮人墓”昔日的壯觀景象。

夕陽西下,落日的余輝灑在一望無垠的海面上,岸邊停靠著大大小小的漁船,男人們將裝滿魚、蟹、海蠣子的漁網抬下船去,女人們則成群結隊地將它們一擔一擔挑到各自的海鮮店去。臨近碼頭的小店已經忙碌起來了,店主一邊收拾著螃蟹,一邊不忘招呼顧客,做著生意。

這裡便是位於福建泉州灣晉江入海口處的蟳埔村,聽説這裡發現了一片“矮人墓”,卻不知墓主為何人。為一探究竟,本報記者不遠千里,走進了這個封閉的小漁村。

曾是埋葬千萬屍骨的沙灘

八九百個墓整整齊齊地排列在海邊的斜坡上——以前那裏還是沙灘。我們小的時候晚上出來玩,經常看到海邊幽幽地閃著藍光,都當成鬼火,見了就跑。

順著從村口蜿蜒向上的小街,記者首先來到坐落在半山腰的社區政府——在這個地方沒有村裏人的幫助幾乎寸步難行。在社區政府辦公樓裏,記者找到了老人會會長黃榮輝。黃榮輝今年70歲,但精神矍鑠,在社區裏熱心地幫忙做這做那。他把記者請到辦公室,就和記者興致勃勃地聊起了“矮人墓”的故事。

“‘矮人墓’是什麼樣子的?”記者問道。

“八九百個墓整整齊齊地排列在海邊的斜坡上——以前那裏還是沙灘。我們小的時候晚上出來玩,經常看到海邊幽幽地閃著藍光,都當成鬼火,見了就跑”,黃榮輝哈哈大笑著説。

“那‘矮人墓’是什麼時候建的呢?”

“往上好幾輩人都知道‘矮人墓’的事,但墓具體是什麼時候建成的沒人知道。陶甕上覆蓋的泥土與明朝墳墓的泥土一樣,所以我們猜是在明朝下葬的。另外我們這裡有‘三家養一元’的説法,當地人曾受元兵壓迫,陶甕裏的屍骨會不會是元末被當地人憎恨而遭殺害的元人呢?”黃榮輝大膽猜測,但隨即又否定了自己的説法,“只是蒙古人大多人高馬大,墓裏的屍骨卻特別小,從這點來看似乎不太可能。”

“您見過墓裏的屍骨?”

“是啊,我們這個漁村靠海,本來就沒有土地,人口卻越來越多,沒辦法,只好在海邊蓋房,於是就將‘矮人墓’平掉了。蓋房的時候我們好多人都見過墓裏的屍骨,我們這邊的習俗是等死人屍體風化後將骨頭撿出來,放到陶甕裏重新下葬。”

“您看到的屍骨是什麼樣的?”

“頭骨的大小與常人無異,只是腿骨特別短,整個身形類似侏儒”,黃榮輝描述道。

聽説“矮人墓”被平掉了,記者非常失望,但聽到黃榮輝的新家就正好蓋在曾經的“矮人墓”上,記者提出想去他家看看,他欣然應允,跨上小摩托,將記者引到了離社區政府不遠的他的新家。他所説的“斜坡”還在,只是記者無論如何也難以想象如今密密麻麻拔地而起的洋樓下曾經是埋葬著千萬屍骨的沙灘。

記得之前福建省政協委員、泉州學研究所所長林少川曾向記者提及當地有“誰動墓穴誰就不得好死”的詛咒,記者忍不住問黃榮輝:“既然當地有詛咒,你們為什麼還敢動‘矮人墓’?”

“要蓋房子嘛,沒有地,就顧不了那麼多了”,他不好意思地笑笑,又補充道,“我們的房子是上世紀90年代蓋的,當時蓋房子用地是免費的,所以大家爭先恐後都到海邊蓋新房。”

“那墓都毀掉了嗎?”

“當時誰家蓋房,誰家就去請‘土公’。‘土公’把陶甕挖出來,然後搬到鷓鴣山上集體埋葬,大多是幾個到幾十個陶甕合葬在一個大墳裏。”

黃榮輝所説的“土公”是當地對喪葬師的稱呼,雖然在切實的經濟利益面前詛咒的威力大大下降,但當地村民還是不敢或者不願親自動手遷墓。

難道“矮人墓”就沒有留下一點點痕跡嗎?看到記者面帶失望之色,黃榮輝叫來胞弟黃美。黃美如今仍舊下海捕魚,他的新家也建在“矮人墓”所在的沙灘上。黃美叼著煙,騎著小摩托在大房子間狹窄的通道裏穿來穿去,最終將記者引到了一面紅磚墻前。“以前這裡埋藏著幾千個墓,長達200米,沿斜坡向上,從海上看像臺階一樣”,黃美向記者描述著“矮人墓”昔日的壯觀景象。

然而記者面前的紅磚墻看上去實在沒有什麼特別,墻體的下部是由許多龜背狀的土石塊砌成的,形狀雖有些奇怪,但半嵌在土墻裏顯得很自然,並不特別引人注意。在院墻邊,黃美用力掀起一塊浮擺著的直徑50厘米左右的土石殘塊,記者不由自主地張大了嘴——土石塊的背面竟然嵌著一個完整的陶甕蓋子,直徑有20多厘米,再仔細一看,蓋子的旁邊還有三個同樣大小的蓋子的痕跡,非常清晰。一旁的黃榮輝告訴記者:“這是墓殼,一個墓殼下邊一般都埋著3—6個陶甕,這個下邊至少有4個。”

黃美的妻子黃惠對記者説:“陶甕其實並沒有全部遷走,現在家裏的地底下還埋著幾千個。”記者聞此頗為驚訝,問道:“你們每天住在這麼多白骨上面,不害怕嗎?”黃惠只是笑笑,並未作答。

就在黃家高大的洋樓中間,幾間低矮的小石房顯得很不協調,房子沒有門,裏面黑洞洞的,似乎有個臺子,上邊還有瓶瓶罐罐,於是記者以為是廚房,並沒有在意,直到泉州市豐澤區文體旅遊局副局長鄭劍文告訴記者:“閩南漁民有個習俗,在海上發現任何屍骨——無論是人的還是動物的,都要帶回來供著,還稱這些屍骨作‘好兄弟’——迷信的説法是:如果在海上看見了屍骨不撿回來,下次出海就會遭到厄運。”這時記者才知道,這一間間低矮破舊的小石房正是集體供奉這些屍骨的“陰公宮”。記者於是試圖走進去一探究竟,無奈裏面太黑,什麼也看不見。直到一位年輕的村民拿來手電筒,大家才得以看到裏面的情景。正對著“門”的是一條幾案,上面擺著一個牌位,上書“萬善公”,其中的“善”字雖與平時的寫法有些出入,但應是“善”的異體字無疑。“門”的右側則是一個低矮的大臺子,上面堆滿了用塑料袋包裹的各種屍骨,一直堆到天花板。“萬善公”指的便是這些無主的屍骨了。對於第一間“陰公宮”的修建時間村民們已無人知曉。記者問道:“如果屍骨堆滿了怎麼辦呢?會燒掉嗎?”村民們搖著頭説:“不燒不燒,堆滿了就再蓋一間。”怪不得洋樓間不大的空地幾乎都被一間間“陰公宮”佔滿了。

這時有更多的村民圍聚過來,你一言我一語地為記者講述“矮人墓”的故事。一位皮膚黝黑、矮矮的老太太坐在房前的臺子上,她叫洪忍,今年76歲了,她堅持説當時陶甕總共有上萬個。有村民們説,這裡原來被稱為“小人國”,當地人則被稱作“倭奴”。在閒聊中,記者還獲得了一條令人興奮的線索:這裡的房子是一位叫楊金榜的泥瓦匠蓋的,據説他見過陶甕蓋子背面的字!而現在他就在鄰村東梅小學傳達室工作。如果這個信息確實,楊金榜還能記起甕上的字,對於揭開“矮人墓”之謎無疑將起到關鍵性的作用。

對話“黃金”見證人

人死後先將整個屍體放進棺材裏,叫做“兇葬”;等到屍體風化後打開棺材,將剩下的骨頭取出來放進陶甕中,再葬一次,這次才是“吉葬”,這些骨頭我們這裡叫做“黃金”。

在與蟳埔社區相鄰的金崎社區東梅小學,記者找到了當年的泥瓦匠楊金榜。坐在傳達室前的小空場上,楊金榜抱著小孫子向記者講述了他的所見所聞。

“為什麼要把屍骨放在陶甕裏呢?”記者不解地問道。

“閩南的習俗是‘二次葬’”,楊金榜不得不先為記者這個外鄉人講解“基礎知識”,“人死後先將整個屍體放進棺材裏,叫做‘兇葬’;等到屍體風化後打開棺材,將剩下的骨頭取出來放進陶甕中,再葬一次,這次才是‘吉葬’,這些骨頭我們這裡叫做‘黃金’。”

“現在還保持著‘二次葬’的習俗嗎?”記者很好奇。

“早就沒有了,上世紀80年代就開始火葬了。”

以記者的理解,“黃金”大概相當於火葬的骨灰,而“黃金甕”則相當於骨灰盒,當地人對祖先的“黃金甕”是非常珍視的。

“您是什麼時候為蟳埔村蓋房看到‘矮人墓’的?”

“是1986年或1987年。”

“您當時看到的‘矮人墓’是什麼樣的呢?”

“當時我看到的墳包有幾千個,下面埋的‘黃金甕’差不多40公分高,上面用糖水灰封蓋。墳包都連在一起,一個挨一個,沒有間隙。蓋房時挖出了很多‘黃金甕’,‘黃金’也見了不少——腿骨很短,也就20公分長,但頭骨跟正常人一樣大小。”

“甕蓋上有字嗎?”記者終於拋出了最關心的問題。

“沒有,沒有一個甕上有字。”

看來村民們提供的信息不實,記者非常失望。

“不過在小‘黃金甕’下面我還看見了大‘黃金甕’”,楊金榜的話令記者重新興奮起來,“裏面的‘黃金’是正常人大小——這裡自古就是墓地。大‘黃金甕’上有字,記載著年代,好像是明朝。” 一邊的黃榮輝向記者解釋:“‘黃金甕’本來都應該半露在地上的,這些大‘黃金甕’可能是因為年代久遠逐漸沉入了地下。”

記者想,這應該也是一條重要的線索,按照常規的邏輯,“矮人墓”應該是在大“黃金甕”下葬之後建成的。如果能夠確定大“黃金甕”的年代,“矮人墓”的建成時間就可以限制在這個年代之後。

“那您猜‘矮人墓’是什麼人的墓呢?”

“我也不清楚”,楊金榜不好意思地笑笑,“有一種説法是倭寇,後來寺院等慈善機構將屍骨收揀起來,統一進行了安葬;不過也有人説是台灣小矮人。”

楊金榜告訴記者,他雖然挖出了不少“黃金甕”,但遷墓的事是由“土公”做的,金崎社區就住著一位當年參與過遷墓的“土公”。

告別了楊金榜,記者找到了金崎社區書記謝細韜,希望從他那裏可以找到“土公”的線索。

謝細韜今年46歲,據他稱,20歲下海時還親眼見過搬遷前的“矮人墓”,一層一層像樓梯一樣排在沙灘上。再年輕一些的村民就對“矮人墓”沒有什麼印象了。

在等待“土公”的時間裏,記者抓住機會向謝細韜請教:“為什麼要進行‘二次葬’?”得到的回答是:“木頭會腐朽,屍體會腐爛,而骨頭可以保存得更長久。”記者想,這大概就是“黃金”這個稱謂的由來吧。

終於等來了曾做過“土公”的謝生。謝生今年76歲了,稍稍有些駝背,走路有些緩慢,但老人的頭腦非常清楚,眼中閃爍著令人敬畏的智慧的光芒。對記者提出的問題,老人回答得非常準確,不誇大事實,如果不知道也不妄加猜測。“我只搬過不到10個‘黃金甕’,都搬到鷓鴣山了。另一位‘土公’謝興搬得多,得有100多個,可惜他已經去世了。看到的‘黃金’很多都爛掉了,大部分只剩下了腿骨和手臂,少部分還存有一點點頭皮骨——腿骨和天靈蓋鈣質比較多,所以一般保存得長久一些。腿骨很短,也就一個半拳頭長”,老人邊説邊用兩個拳頭在自己的小腿前比畫著。

在記者的請求下,老人蹣跚著帶領記者奔赴鷓鴣山。鷓鴣山離村子不遠,是一個被樹木雜草覆蓋的綠色小山丘,茂密的樹叢中一個個圓形的墳墓隱約可見,大小不一。“這些是風水墓。這裡一直是蟳埔村的墓地,老人都葬在山上,有錢人的墓就大一些、豪華一些”,同行的謝細韜向記者解釋,“本來鷓鴣山就在海邊,如今圍海造田,山與海之間隔出了6000畝地,據説泉州市政府及泉州新區會遷到這裡。”此時這片土地雜草叢生,一片荒涼,根本沒有路。踏著泥濘,記者深一腳淺一腳地向鷓鴣山腳下前進。謝生隨手從地上抄起一根木棍當做拐杖,默默地走在最後,令記者有些不忍。

終於走到山腳下,謝生告訴記者:“以前這裡就是海邊了,‘矮人墓’的‘黃金’都是緊靠海邊安葬的,海水漲潮時甚至可以衝上來。”記者請他回憶當時遷墓的情景,他説道:“當時一次運幾個、十幾個陶甕過來,如果甕破了就用塑料袋包住,如果蓋子丟了就補一個蓋子,一次運來的甕基本都埋在一起。”

“憑您的經驗,您認為墓主是成人還是小孩呢?”

“我做了20多年的‘土公’,看到過各種人的屍骨,小孩的骨頭非常細,而‘矮人墓’的骨頭又粗又硬,像是成年人的骨頭”,謹慎的謝生作出了唯一一次自己的判斷。

一到山腳下,謝生立刻興奮起來,走在前面披荊斬棘,想為記者找到他當年親手挖的新“矮人墓”。憑著記憶他雖然找到了確切的地方,卻絲毫看不出半點墓的影子——瘋長了一二十年的荒草就這樣將歷史不留痕跡地掩埋起來。謝生不死心,試著用他的“拐杖”將雜草撥開,但最終因為雜草過多過長且天色漸暗而沒能一睹“黃金甕”真容。

一瞥“黃金甕”真容

我們就乾脆把墓蓋子掀掉,直接把樹苗插進‘黃金甕’充數,我自己就掀了50個,這樣又毀掉了一些——當時看見了很多‘黃金’,基本都是手臂和腿骨,我記得小腿骨很短,也就是成人的一半……

記者第三次來到蟳埔村時,偶然遇到了蟳埔村的一位民間學者黃金堆和他的兄弟們。幾位70多歲的老人圍坐在他們老房子前的小院裏,為記者講述了“矮人墓”的滄桑經歷。

“我能確定的是,‘矮人墓’在上面三四輩人的時候就有了。四十幾年前沙灘上有好幾千個墳包,我當時在海邊工作,經常就躺在墳包上睡覺”,一位自稱家中傳有宋代瓷碗的黃家兄弟説道,“墓群東西長300米,南北長50多米,墓都連在一起,兩個墓的長度加起來不超過80公分,走在上面差不多一步一個。”照這種説法,記者粗算了一下,整個墓群應該有超過6000個墳包,如果每個墳包下埋著3—6個“黃金甕”,則一共是兩三萬個,這可是相當可觀的一個數字。

這位黃老先生認為,從墳包排列的整齊程度和“黃金甕”的統一規格來看,這個墓群是有規劃地建造的,而且墓址的選擇非常科學——“蟳埔村只有那個地方有一個斜坡,斜坡可以保證墓群不被海水或雨水帶來的泥沙埋掉,因此墓群才得以完好地保存這麼長時間。”

“不過墓群受到了三次人為的破壞”,老人惋惜地説,“第一次是‘深挖洞、廣積糧’的時候,斜坡正合適挖洞,因此很多墓被毀掉了;第二次是我20多歲的時候,村裏搞‘造林工程’,要求每人每天植樹20棵,完不成任務就沒有飯吃,於是我們就乾脆把墓蓋子掀掉,直接把樹苗插進‘黃金甕’充數,我自己就掀了50個,這樣又毀掉了一些——當時看見了很多‘黃金’,基本都是手臂和腿骨,我記得小腿骨很短,也就是成人的一半;第三次是上世紀八九十年代的‘村莊改造’,這是破壞規模最大的一次,村民在墓地大量建房,只有800—1000個‘黃金甕’遷到了山上,那時山上是牧場,牛在上面肆意踩踏,將很多新墓又毀掉了。”

之後,黃金堆帶領記者再次來到鷓鴣山。“鷓鴣山其實原名‘聖姑山’,這從山下的聖姑廟就可以得到證實”,老人指著聖姑廟對記者説,“後來名字被訛傳了。”

跟隨著黃金堆,記者這次得以走進鷓鴣山,幾米高的灌木擋住了去路,每一步都走得十分艱辛。老人完全憑藉記憶,走到一棵樹下,對記者説:“這下面應該有一個墓。”他試著用枯樹枝清理了一下雜草,很快就有一塊碎陶片露了出來。“本來整理得好好的”,老人有些氣憤地搖著頭説道。

山裏的蚊子實在太厲害,幾分鐘的工夫,記者一行人所有暴露的皮膚都被咬了一遍。不得已,只得撤下山去。

從鷓鴣山回來,記者再次來到了黃榮輝的家。村民對記者不再像第一次到來時那麼生分了。幾位村民將記者引到一個小花園邊,低下腰扒開了一叢雜草。記者定睛一看,雜草叢中赫然藏著一個陶甕,甕口露出了四分之一。經過幾天的尋找,記者終於見到了傳説中的“矮人墓黃金甕”,興奮之情難以言表。誰知驚喜還在後面,村民繼續扒開雜草,搬開石塊,又有四個“黃金甕”進入記者的視野,其中兩個保存得相當完整。

儘早展開考古發掘

林少川告訴記者,“矮人墓”其實早在1998年鷓鴣山上發現“舊石器”時就進入了文物部門的視野,但多年來始終沒有系統研究。

聽説海外交通史博物館將參與“矮人墓”的發掘工作,記者一直試圖聯絡館長丁毓玲,無奈她剛好出訪台灣,記者終於在幾天以後的德國諾伊施塔特市攝影及油畫展上找到了她。丁毓玲身材瘦弱,一臉書卷氣,雖是活動主辦方負責人,卻一直悄無聲息地藏在人群中,很難將她同博物館館長聯絡起來。

“十幾年前就聽説‘矮人墓’的事了”,丁毓玲證實了林少川的説法,“一直都在猜測是外來人種還是小孩子。各種傳説都有,因此我們想查明真相。大概下個月就可以正式開始發掘,屆時我們將邀請廈門、北京、台灣等地人類學、考古學的世界級權威共同對此課題展開科學研究。”

記者隨即就此問題採訪了中國科學院古脊椎動物與古人類研究所劉武研究員和中山大學人類學系副教授李法軍博士。

劉武對記者表示,在什麼地點、有什麼發現,需經科學儀器測出是什麼年代的。發現的是人還是動物,和現代人有什麼不同,以及身高、體重、有無疾病、周圍環境如何等等,要對上述多方面信息全面研究後才能得出結論。現在作出判斷為時尚早。

李法軍表示,對於上述“矮人墓”,因為沒有看到實物標本,目前是什麼還不能確定。另外,墓葬的排列方式,還有人骨、姿勢等,這些都還不知道。

“那您從體質人類學的角度將如何看待這次發掘呢?”記者問。

李法軍對記者説:“首先,要從骨頭上看是不是人類的。如果是人類的話,體格為什麼那麼小?因而要看這是不是成年人的。第二,如果是人類並且是成年人的。接著就要看是不是健康的、無疾病的。如果發現帶有侏儒症的骨骼疾病,也會産生很多小的個體。根據骨骼可以測年,也可以通過墓葬判斷出相對年代。如果用比較先進的物理測試,可以準確地作出判斷。當骨頭出土後,要做性別、年齡檢測。還有其他相關檢測,比如和人類進化水平相關的研究,包括種族、遺傳學進化水平等,要綜合考察。如果這個墓葬真是我們所期盼的那樣,那麼也許就可以證明人類進化的多元性了。”

“福建地區是人類考古比較重要的地區。福建閩侯地區出過新時期時代的盤石山遺址。而且它與東南亞、中國台灣地區、兩廣地區都有聯絡,在南島語系中有很重要的地位,所以大家都很關注。”李法軍還表示。

熱詞: