原標題:

法國文學翻譯家郭宏安:

這座“橋”已選好“木石磚瓦”

錢鍾書外文筆記是攻讀英語、法語、德語、意大利語、西班牙語、拉丁語、希臘語等七種語言的歷代書籍所做的筆記,題材涉及文學、哲學、語言學、心理學、文藝批評等諸多領域。

“20世紀以來,國際學術界逐漸放棄了‘構建體系,之類的話頭,黑格爾式的龐大體系不再是學者追逐的目標。”郭宏安説,“錢鍾書先生無意中做了一位引領潮流的學者,他説:‘零星瑣屑的東西易被忽視和遺忘;自發的孤單見解是自覺的週密理論的根苗。……許多嚴密週全的思想和哲學系統經不起時間的推排銷蝕,在整體上都垮塌了,但是他們的一些個別見解還為後世所採取而未失去時效。好比龐大的建築物已遭破壞,住不得人、也唬不得人了,而構成它的一些木石磚瓦仍然不失為可資利用的好材料。往往整個理論系統剩下來的有價值東西只是一些片段思想。脫離了系統而遺留下來的片段思想和萌發而未構成系統的片段思想,兩者同樣是零碎的。眼裏只有長篇大論,瞧不起片言只語,甚至陶醉於數量,重視廢話一噸,輕視微言一克,那是淺薄庸俗的看法———假使不是懶惰粗浮的藉口。,”

“長篇大論,縱使一噸,也是廢話,必須棄;片言只語,縱使一克,也是微言,必須留;棄一噸,留一克,這是只有大學者才敢做的事,小學者豈能望其項背!”郭宏安感慨道,“錢鍾書先生的《外文筆記》 好似在已毀的建築物內爬梳,尋找尚可利用的木石磚瓦……這無疑是為那些急於建立‘體系,的學者敲響了警鐘,也為天下的讀書人樹立了榜樣。”郭宏安將錢先生的《外文筆記》視為一座寶庫,“研究外國文學的人入寶山是不會空手而歸的”。

社科院外文所研究員趙一凡:

這座“橋”架在一幅文化地圖之上

“若要追隨錢氏足跡,我們當從荷馬、柏拉圖、亞裏士多德開始,經由維柯、薄迦丘、拉伯雷、伏爾泰、盧梭,一路拜會過康德、黑格爾、尼采、弗洛伊德,直至遭遇胡塞爾、海德格爾。”

趙一凡認為,錢先生的“打通”並非無根之木,該是受教于陳寅恪和吳宓兩位導師。陳寅恪曾説“中體西用資循誘”,吳宓曾説“擇善而從,比較出新”。錢先生自清華求學之始,就達成通學志向。以多種外語為翅膀,錢先生的“打通”可謂上天入地,穿越時空,縱橫馳騁。趙一凡舉例道:“胡塞爾、海德格爾這兩位德國現象學宗師,頗似 《紅樓夢》 裏的癩和尚、跛道士。錢鍾書與之暗通款曲,引為知己。到了 《談藝錄》中,竟是同登一葉扁舟,攜手飄然而去。”

據趙一凡觀察,錢先生留學三年最感興趣的書籍是西洋思想史,包含三大重點:一是以拉丁文為主的古希臘哲學及文論;二是以意大利文為主的文藝復興經典;三是以法德文為主的歐洲啟蒙與現代思想。歸國後,錢鍾書在西南聯大教書,當時的學生、後來成為語言學家的許國璋回憶:錢先生在聯大開課三門,分別是歐洲文藝復興、當代文學、大一英文。“其時大學講文藝復興,多講英國。錢師則自意大利與法國始,尤喜法國拉伯雷……所講文學史,實是思想史。”許國璋又説:“師講課,既語句灑脫,又無取冗長。學生聽到會神處,往往停筆默誦。蓋一次講課,即是一篇好文章,一次美的感受。課堂板書,師喜用英國伊麗莎白朝之意大利體。字體大而密,挺拔有致。凡板書,多為整段引語,拉丁語、古法語、意大利語。錢師,中國之大儒,今世之通人也。”許國璋的回憶或可印證趙一凡的觀察。他倆都談到了錢先生對西方思想史的關注,談到了他的“通”。這樣的“通”不僅是錢先生個體的追求,也做到了上承和下傳。

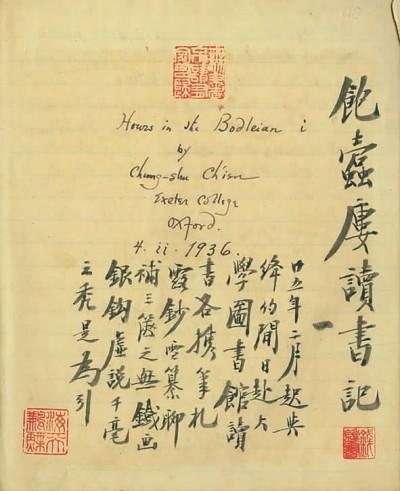

錢鍾書在“飽蠹樓讀書記”第一冊上寫道:“廿五年 (一九三六年) 二月起,與絳約間日赴大學圖書館讀書,各攜筆札,露鈔雪纂、聊補三篋之無,鐵畫銀鉤,虛説千毫之禿,是為引。”

德國漢學家莫芝宜佳:

“萬里長橋”既通中西又通西西

莫芝宜佳是 《圍城》 德文版譯者,她和丈夫莫律祺可以解決錢先生外文筆記中的七種語言問題。在整理外文筆記時,莫芝宜佳用“嘆為觀止”來形容內心的震撼。“古時候有‘七大奇跡,,像巴比倫的‘空中花園,、埃及的吉薩‘金字塔,,菲迪亞斯在希臘奧林匹亞的宙斯神像…… 《外文筆記》 也是一項前所未有的‘世界奇跡,。它不是把中國與世界分隔開,而是像一座‘萬里長橋,,把中國與世界聯絡在一起。”

在3月24日“錢鍾書 《外文筆記》 出版座談會”前夕,遠在德國的她通過商務印書館編輯轉來了專給文匯報的筆答,其中談到了錢先生的閱讀路徑,“錢先生研究西方文學從經典出發,也就是最先開拓語言的作品。創造語言的大作家,在英國是喬叟和莎士比亞,在法國是拉伯雷和蒙田,在意大利是但丁和薄伽丘,在西班牙是塞萬提斯和洛佩·德·維加,在德國是艾克哈特大師。從這些開端開始,錢先生一直讀到當代文學。從文學史和比較兩個角度出發,錢先生喜歡與這兩方面有關的作品……他重視的是發展過程,獨特,巧妙的新現象。他探討古典主義,浪漫主義,現實主義,現代文學等。此外,他還致力於語言學問題,哲學和心理學等。他偏愛風趣的比喻,妙語,幽默。”

錢鍾書不僅“打通”中西,還“打通”西西。莫芝宜佳舉了一例:“錢先生把康德作品的德文版和英文版進行比較,錢先生證明,英文版比德文版客觀得多。後者為了給康德戴上‘道德模範,的光環,乾脆刪掉了某些有違背道德之嫌的地方。”

在將錢先生外文筆記與西方世界的各類摘記作品比如蒙田的 《隨筆錄》、叔本華的 《附錄與補遺》、伯頓的 《憂鬱的解剖》 進行比較時,莫芝宜佳認為“錢先生更向前邁進了一步”,“在早期筆記本裏,摘錄,心得和議論混雜在一起。但漸漸地,把摘錄內容和自己的想法清楚地分開發展成他的獨門絕技。他掌握摘錄技巧的能力,其他人難以相比……原本分開的引文構成新的關聯,形成天衣無縫、可以通順閱讀的文章。雖然是逐字逐句的引文,經過錢先生的選擇和綜述概觀,成為他自己的新作品。”

1936年冬,錢鍾書楊絳夫婦在牛津大學公園的橋上(右圖)和橋下。 (資料圖片)

做一個“古之學者”

牛津大學的波德林圖書館(Bodleian Library) 是錢先生外文筆記開始的地方。他將這裡稱作“飽蠹樓”,意為書蟲大快朵頤之地。在“飽蠹樓讀書記”第一冊上,錢先生寫道:“廿五年(一九三六年)二月起,與絳約間日赴大學圖書館讀書,各攜筆札,露鈔雪纂、聊補三篋之無,鐵畫銀鉤,虛説千毫之禿,是為引。”此後60多年間,不畏晝夜寒暑,勤於抄纂,僅外文筆記就達211冊之多,他為自己建起了一座個性十足的圖書館。

按照楊先生的排序,錢先生“最好的是英文,第二是法文,第三是德文,然後是意大利文”,“他有一個規矩,中文、英文每天都看的。一、三、五看法文、德文、意大利文。”並非邊讀邊記,而是讀過一兩遍,甚至三四遍以後再記,錢先生説,“最精彩的句子,要讀幾遍之後才發現。”他對於各種類型的書都表現出近乎貪婪的探知欲,楊絳笑稱:“極俗的書他也能看得哈哈大笑。精微深奧的哲學美學,他像小兒吃零食那樣,一本本漸次吃完。”

養成做筆記的習慣,除了因為客觀上的居無定所、住處狹促、無法藏書之外,更因為在主觀上,錢先生深諳“書非借不能讀也”的道理。“有書就趕緊讀,讀完總做筆記。無數的書在我家流進流出,存留的只是筆記。”楊先生在《錢鍾書手稿集》總序中寫道,“從國內到國外,從上海到北京,從一個宿舍到另一個宿舍,從鐵箱、木箱、紙箱,以至麻袋、枕套裏出出進進,幾經折磨,有部分筆記本已字跡模糊,紙張破損。鍾書每天總愛翻閱一兩冊中文或外文筆記,常把精彩的片段讀給我聽。”

這樣的讀書狀態,隨意而執著,閒適而忙碌。他曾為讀書給國家領導人寫信。當年在社科院學術秘書室工作的馬靖雲向本報提供了一段可靠往事:上世紀50年代初,文學所剛剛建立就承擔了國家賦予的繁重編寫任務,但是圖書資源卻極其稀缺。於是,錢先生代所擬函遞交國家領導人,函中寫道:“所內工作需用的書籍極為短缺,而尤以外文書為甚,限于外匯經費,添補極少。”並建議“如果將這批書刊撥給其他藏書豐富的單位,則是‘錦上添花,的重復存儲,不如‘雪中送炭,撥給我所,以應急需。”在信的最後還作了聲明,我們打擾總理是因為“曾屢次向有關部門請求沒有得到答覆……我們實無他法,只有寫此信以求解決。”這封信發出後不久,一批急需的圖書便順利調撥給了文學所。此外,錢先生還經常為圖書館提供國內外圖書出版信息,並建議採購人員及時收集圖書資源,使得文學所的藏書日益豐富。此後,當各項政治運動讓文化荒漠漸漸蔓延時,文學所的圖書室卻保住了一方難得的綠洲。

錢先生的外文筆記也奇跡般在“文革”中保留了下來。社科院外文所的薛鴻時曾和錢先生一起下放到五七幹校,據他回憶,錢先生在幹校“搓草繩、燒開水、當信差,但只要有機會,他就會拿出一本筆記來翻閱。”每一次翻閱相當於多一次反芻,所以,當別人驚訝于錢鍾書“一目十行,過目成誦”時,他知道這背後其實是笨辦法和苦功夫。“上世紀80至90年代,我替他借書,時常是我把一大摞書放在他面前,他一邊與我談話,一邊翻閱,等我告辭時,他就讓我統統帶走,説是已經用完了。原來他只是在核對他即將發表的著作中的引文,而這些引文都在他的筆記裏,並且多年來早已爛熟於心。”

2010年錢鍾書百年誕辰時,社科院外文所研究員朱虹寫了篇題為 《兩位文化巨人的相會》的紀念文章。文中記載了一件逸事:以高傲和博學著稱的哈佛大學英美文學與比較文學教授哈裏·萊文,曾在上世紀80年代初與錢鍾書見面論學,兩人相會,不待寒暄,立即在世界文化歷史的版圖上縱橫馳騁,外國人提到的典籍,中國人錢鍾書沒有不熟讀的,不管英文、法文、德文、意大利文、拉丁文,書中的精華、警策,都能大段大段地背誦,以資參觀對比。這位洋教授出門後,對朱虹説:“I,m humbled!”(我自慚形穢! )因為他知道,不但西方學問他自愧不如,而且還有一個漢文典籍的世界,錢鍾書同樣精通,而他卻連邊兒都沾不上!

郭宏安在評述錢先生的學術品格時,用了“素心”這個詞。“錢鍾書先生説:‘大抵學問是荒江野老屋中兩三素心人商量培養之事。,可以見出,錢鍾書先生心目中,做學問的時代於今遠矣。如今做學問的人大多在高樓廣廈之中,荒江野老之屋不可尋也,更難找的是素心人。”“孔子曰:‘古之學者為己,今之學者為人。,古之學者為學的目的是修養自身以達于道,今之學者為學的目的是名譽、利益和地位,最後獲得他人即社會的承認。”郭宏安説,“錢鍾書先生顯然是要做一個‘古之學者,。”