原標題:

編者按

作為新型智庫,中國人民大學重陽金融研究院連續四年承辦了G20智庫會議,超過1000位全球政要、智庫學者受邀出席,出版了11部G20研究著作,並被官方授權為2016年T20共同&&智庫。作為人大重陽執行院長,王文回憶了這一系列智庫參與G20峰會的歷年進程與個人思考。

圖左為《對外傳播》刊文第一頁;圖右為華夏時報正版刊文

2016年9月4-5日在杭州召開的G20峰會是中國有史以來第一次主導全球經濟治理頂層設計的峰會,在中國對外交往史上將具有舉足輕重的地位,也是中國國際影響力與軟實力提升的標誌性事件。

在倒計時30天時,筆者曾在《人民日報·海外版》頭版撰文指出,“中國擁有這樣難得的機會,並不是天上掉下來的,也不是別人施捨來的,而是改革開放以來中國不斷融入國際社會,參與國際體系的建設與改革,尤其是2008年全球金融危機以後中國對世界發展的貢獻不斷提升的結果,背後凝結着全國兩三代人的艱辛努力,也凝結着近年來數以萬計的各級官員、智庫學者、媒體人士、社會活動人士的持續貢獻。”作為被官方任命的2016年G20智庫峰會(T20)共同&&智庫,筆者與所在機構參與G20相關工作三年有餘,從中體會了中國參與全球治理的艱辛探索與成長歷程。

(一)2013 年,第一次舉辦 G20,智庫論壇時的不易

2013年初,筆者與同事們關注到兩個被忽視的智庫研究細節:一是根據2011年法國G20峰會後的共同聲明,此後四年的主辦地分別是墨西哥、俄羅斯、澳大利亞與土耳其,其中談到“2015年之後G20的主席國將由輪值地區選舉産生,首先由亞洲小組開始,包括中國、印尼、日本和韓國”。二是當時國內已經有像上海合作組織、金磚國家、APEC等各類多邊智庫交流平臺,但G20層面的全球治理領域的國際智庫平臺卻沒有。於是,在各方支持下,人大重陽開始由G20起手,思考如何通過智庫影響全球經濟治理,進而提升中國影響力。

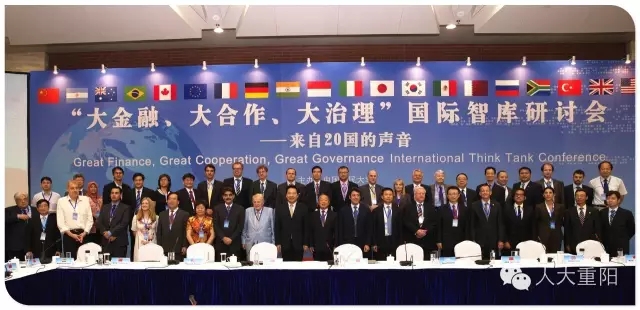

2013年8月21-22日,人大重陽承辦了題為“大金融、大合作、大治理”的20國智庫研討會,邀請了G20國家的26名代表參加研討會,為兩周以後在俄羅斯聖彼得堡舉行的G20峰會獻計獻策。當時,一些輿論用“中國首次舉辦20國智庫會議”、“中國智庫初顯國際號召力”等標題來評價此次會議。的確,在此之前,中國任何高校或研究機構都沒有舉辦過如此規模的研討會,議題設計、代表邀請、會議流程都存在着諸多真空帶,腦海中一片空白。

2013年8月21-22日,大金融、大合作、大治理”的20國智庫研討會

幸得相關部門與學校的指導,此時會議相當成功。一是參會國齊,代表性強:G20國家均有全球治理專業的智庫學者參加;二是會期及時,影響直接:在當年G20峰會之前的半個月召開,收到了2013年主辦國俄羅斯和2014年主辦國澳大利亞官方的相關反應。更重要的是,會議還通過了全球第一份G20智庫共同聲明,呼籲延續這個國際治理機制。畢竟,當時已有歐美智庫開始質疑G20的作用了。

於是,在時任各方領導的支持下,我們遞交了“建議我主辦2016年G20首腦峰會,拓展國家利益”的內參報告,並於2014年4月先後在《人民日報》、《環球時報》公開刊發文章,闡述2016年G20對世界治理與中國發展的意義。

不過,在當時中國智庫界而言,對於全球治理、G20意義並沒有充分的思想認識,印象最深的反而是會務。

比如,如何請會議代表。中國一些企業或機構常習慣於邀請一些國外政要、名流來撐門面,容易給外界留下中國是“人傻、錢多、速來”的“暴發戶”消極印象。那時,曾想過邀請幾位前外國政要,但對方動輒開出頭等艙、數位隨從、數萬甚至數十萬美元的出場費等要求。很明顯,國外名人尤其是一些著名前政要已被中國“寵壞了”。最終20國智庫會議決定邀請真才實學者,選擇了開扎紮實實的研討會,而不是辦一個走過場的會議“名利場”,嘗試將十八大以後出臺的“八項規定”改革運用於國際場合。

再比如,會議的議事規則。中國盛行的各類學術研討會,不少都出現過會期過長、議事散漫、會程延時等不良現象。我們採取的方式是,既然大會已分發了各自遞交的與會論文,就最好“脫稿”發言,且貫徹了“人大重陽議事規則”,用5分鐘沙漏嚴格計時。當時就有國際學者評價,這是第一次感受到中國知識界的會議創新追求和務實學術形象,可那會已是2013年了。

又比如,會議的結論。當時達成的“20國智庫共同聲明”堪稱一個典型範例。該聲明同意“着手組建G20智庫年會機制”被視為是中國人主導的第一個全球智庫機制。聲明雖只有500多字,討論之前卻經過數輪的艱難溝通、幾易初稿,會議討論時也爭論激烈、幾度陷入僵局。這背後折射的是三年前中國學者的國際化理念、英文能力、學術外交水平相對滯後。

(二)2014 年G20智庫會議,爭取更多的國際輿論支持

2014年9月5-6日,人大重陽召開了第二屆G20智庫論壇,此次參會者比前一年多了一倍,美國前總統吉米·卡特受邀出席開幕式。通過兩天討論,會議再次通過G20智庫共同聲明,建立了全球首個由中國智庫領銜的“G20智庫年會機制”,還明確寫入“G20智庫支持中國申辦2016年G20峰會”的條文,並出版了當年的G20研究藍皮書。然而,在討論聲明中,我們發現,中國是否能成為2016年G20主辦國,日本是最大的競爭對手,必須在國際輿論上獲得支持。

2014年9月5-6日,人大重陽召開了第二屆G20智庫論壇

2014年11月15-16日,G20首腦峰會在澳大利亞布裏斯班舉行。此前兩天,G20峰會前唯一一場主題為“加強全球增長”的預熱峰會(pre-summit conference)同城舉行,由國際商會(ICC)與加拿大、澳大利亞、中國各一家智庫聯合主辦。中國人民大學重陽金融研究院是承辦此次峰會的首家中國智庫。這場論壇相當重要,一天半的會議共約20位全球演講者,包括經合組織(OECD)秘書長古裏亞、國際商會(ICC)主席麥格勞、下一屆G20主辦方土耳其總理達烏特奧盧等重量級嘉賓。

相比之下,中國的聲音與力量卻少得多。除了由中國人民大學代表團四位演講嘉賓(前中國銀行副行長、ICC執行理事、人大重陽高級研究員張燕玲,中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍教授、,人大重陽高級研究員龐中英以及筆者本人)外,在場的中國官員、學者或相關人士相當少。

次日《澳大利亞人報》大幅報道了中國學者的演講觀點,還透露“由於國際輿論上的偏好,澳大利亞最終放棄了它最親密的夥伴日本,轉而支持中國主辦2016年G20峰會”。第三天,習近平主席在布裏斯班宣佈中國將主辦2016年G20峰會。當時我們幾位是歡呼雀躍,像是申辦成功了又一場奧運會。

2014年11月15-16日,G20首腦峰會在澳大利亞布裏斯班舉行,中國人民大學代表團演講嘉賓

就在預熱峰會的當晚,一場由中國某企業獨家贊助、600多人參加的晚宴也在布裏斯班舉行。晚宴上,澳大利亞內閣成員、州長、市長悉數出席。但正如一位通曉中國國情的加拿大學者在席間與學者耳語:其實國際社會更希望能夠與中國人交流思想。當然,中國人很有錢,願意多出錢,國際社會也很樂意。

當時,聽到這段話時,筆者汗顏。這些年,中國的腰包鼓起來,但形象卻漸漸“土豪化”。讓國際社會看重的,是中國人的錢,這是驕傲,卻又是另一種悲哀。中國參與世界的建設,不只是錢,更應是思想。國際社會希望得到的,不只是中國人的錢,更是中國人的思想。

此後兩天,筆者看到的仍是如此。11月15-16日,在G20峰會唯一能讓非官方代表團人員進入的媒體中心,這種中國思想的欠缺感同樣存在。在能容納數千人的大會場,各國記者、學者、非政府組織人士均相當活躍,希望借這個全球20個最重要國家首腦聚會的場合發揮自己的影響力。但中國人卻相當少。當時,我們越來越覺得,G20是全球最重要的大國協調機制,是國際金融治理與改革的最關鍵平臺,中國人不能失聲,中國智庫更不能缺席。

(三)2015年,逐漸進入G20籌備期的思考

2014年布裏斯班預熱峰會,在筆者演講後的兩個小時,國際政治學教授出身的時任土耳其總理達烏特奧盧,在同一個講臺上脫稿侃侃而談了70多分鐘,直面目前G20機制出現的諸多困難,談到2015年G20由土耳其主辦將把重心放在“發達國家與新興國家的經濟融合以及關注窮國利益”等諸多要點,內容非常打動人。會後筆者特意上前向他詢問,達烏特奧盧總理透露,土耳其很重視這場會議,已籌備了好幾年。那麼,G20的峰會,中國兩年時間的籌備夠嗎?

在澳大利亞主辦的G20會議開始前幾天,中國剛主辦完APEC會議。北京“上善若水”的表演秀、雁棲湖的美景、“APEC藍”都給了世界巨大好感。一到布裏斯班,當地G20工作人員就説,中國人太了不起,我們辦會一直在拼命學習中國,但肯定趕不上北京的水平。果然,當G20峰會第一場首腦午宴是澳式燒烤時,澳大利亞網絡上一片吐槽聲。有的説:人家剛在北京吃完精緻國宴,到咱們這兒來就吃燒烤,太寒磣了。

但另一方面,G20的內容卻是實實在在的,澳總理阿博特屢屢出現在其他大國及各類矛盾的斡旋位置,澳大利亞的大國形象得到了空前的凸顯。可見,一場成功的會議,不能只在於會務的高超水平,更在於要有實質性的內容,以及獲取國家利益與塑造國家形象的能力。

2014年12月1日,土耳其G20峰會的二十國工商會議(B20,Business20)和二十智庫會議(T20,Think20)在土耳其伊斯坦布爾市召開。在那場會上,400多位國際大公司總裁、世界知名智庫精英與會討論各項國際規則,並公佈了未來一年的各類國際論壇時間表。這正式標誌着土耳其接棒G20、籌備進入倒計時。

土方透露,土耳其力求將2015年打造成世界“土耳其年”。遺憾的是,雖中國官方派人參加了同時並列召開的G20協調會,但B20、T20兩次會議卻沒有中國方面重要人士參加。主旨演講嘉賓沒有一個是中國人,全場熱議影子銀行、中小企業發展、國際反腐、國際貿易等,與中國一貫的主張存在不少差異。筆者抓住一次機會,闡釋中國價值,引來全場數百人的嘖嘆與掌聲,組織方立刻公開回應:“我們應該多請中國人參與的,可惜……”欲言又止,個中內情不得而知。

2015年土耳其安塔利亞G20峰會,中國智庫發聲

此時,我們更意識到中國參與的重要性。於是,2015年,人大重陽成為土耳其G20峰會的唯一中國合作夥伴,筆者與同事先後6次赴土耳其,將大量中國思想與經驗告訴土耳其方面。尤其是11月13日背靠背舉行的安塔利亞T20會議上,300多位來自全球頂尖智庫再次大規模地聚首討論,中國智庫開始增多,不只是我們人大重陽,還有來自中國社科院、上海國際問題研究院的中國同行。

幸好我們提前得知,在土耳其T20主席聲明裏竟出現不公之辭:“2016年全球經濟的不確定性來自中國經濟下行”。當時,我與在場中國智庫同行強烈反對:這麼説對中國經濟是不公平的,2014年中國經濟對全世界增長率貢獻超過40%。強烈抗議,如果不刪掉這句話,中國智庫就集體退場。最後,土耳其方面刪去了這句話。次日,人民日報還專門發了一篇《安塔利亞吹來“中國風”》的文章,讚許中國智庫在土耳其越來越活躍的影響力。

不過,中國人的國際力量仍相對太小,且廣泛存在於諸多國際論壇機制或非政府國際組織中。據研究統計,全球約6萬個非政府國際組織或國際論壇機制,有中國人介入併發揮作用的不足3%,這是目前中國與國際社會交往不順暢、中國國際形象塑造乏力的重要原因。

通常情況下,國際社會的輿論與氛圍出現對華不利的情況時,中國方面採取的手段是利用國內媒體,大加批判與反駁。類似方式雖能部分起到引導國內民眾的立場與態度的作用,卻無法在本質上改善中國與國際社會的關係,相反,卻在相當程度上惡化了國際環境,反向營造與提升了對華不友好的“境外勢力”或“反華勢力”的地位。

中國缺乏通曉國際規則的人才,兼具外語才華、國際知識背景與國際交流熱情的人員更是鳳毛麟角。這不得不説是我們這個全球第一人口大國的遺憾。改革開放都35年了,數百萬優秀學生留學海外,其中約1/3回國工作,目前每年超過1億人次出境,但是中國仍存在國際交往人才的極大缺口,類似現象不只是怪異的、難堪的,更值得我們深度推敲,在機制內部尋找反思的突破口。

正如十八屆三中全會所提及“解放社會活力”所言,目前外事人才培養與交往活力並沒有被完全解放出來。從全球範圍看,國際行為主體的“去國家化”趨勢相當明顯,類似“一個人的戰爭”、“一個團隊改變世界”的事例不再罕見,中國不能再以“政治化”的思路去處理外事工作,更需要有自主的社會機構、個體參與到國際社會的再組織、再構造、再行動中去。

另一方面,從體制內的角度,也需要培養與激勵更多官員敢於對外爭奪話語權,鼓勵更多官員尤其是中高級別的官員多到國際場合中發表文章、闡述觀點,培養中國中高級官員在各類國際論壇上“脫稿”的英文演講能力。在這個過程中,不妨包容官員的“言多”,不必放大不可避免的“過失”,捧舉與支持有優異外事交往能力的官員,中國需要有更多90歲還活躍在國際場合的“中國版基辛格”、“中國版吉米·卡特”。

(四)2016 年,中國G20峰會籌備中繁重的智庫工作

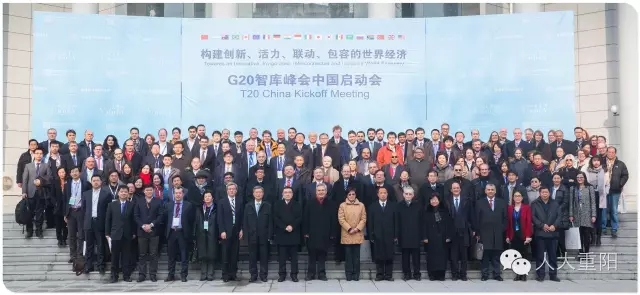

二十國集團(G20)智庫會議啟動會2015年12月14日在中國人民大學開幕

二十國集團(G20)智庫會議啟動會2015年12月14日在中國人民大學開幕。來自世界20多個國家的近百家頂級智庫代表、部分政要及聯合國開發計劃署、經濟合作與發展組織等國際組織的400多名代表齊聚北京,為踐行“構建創新、活力、聯動、包容的世界經濟”2016年中國G20峰會主題建言獻策。會議由中國人民大學常務副校長王利明主持。

自2015年12月1日起,中國正式“接棒”擔任2016年G20主席國。大家都意識到,這是中國首次主持和主導“全球治理頂層設計”。全球治理,智庫先行。此次智庫峰會啟動會是中國舉辦的首場公開G20配套活動,意味着G20“中國時刻”的正式開啟。由中國社會科學院世界經濟與政治研究所、上海國際問題研究院與中國人民大學重陽金融研究院(人大重陽)聯合主辦,這三家智庫被中國官方授權作為2016年T20峰會的三家&&智庫單位。

外交部G20事務特使王小龍在啟動會開幕式上表示:“像歷屆主席國一樣,中方高度重視智庫會議作為智囊團在峰會籌備中發揮的獨特作用”,並呼籲“各國各方面人士集思廣益,群策群力”。中國人民大學黨委書記靳諾在啟動會上也透露,“從今天起,到2016年中國杭州二十國集團領導人峰會之前,T20將會平均每個月都舉辦一場國際研討會,就全球經濟治理和杭州峰會等各項議題進行交流和討論。”

在啟動會上,各主辦方代表、T20“三駕馬車”另兩國土耳其、德國代表先後發言。我也在啟動會上發佈了《G20:從2016到2030》年度報告,並脫稿講道:“人大重陽作為一家成立僅三年的新型智庫,能夠與另兩家擁有半個多世紀歷史的老牌中國智庫合作,我們深感榮耀,這是時代與國家給予我們的責任與信任”,還深深地向全場鞠了一躬。

2016年7月29日,在京舉辦的二十國集團智庫會議(T20)上,中國社會科學院副院長蔡昉主旨演講(左上)、上海國際問題研究院院長陳東曉主旨演講(中)、中國人民大學副校長吳曉球(右上)做主旨演講

接下來的9個月,T20三家中國智庫精誠合作,先後在深圳、上海、華盛頓、日內瓦、利馬、柏林、孟買、浙江和北京舉行了10輪會議。儘管這十輪會議工作量相當繁重,但很好地為G20杭州峰會做了輿論預熱。尤其是7月29-30日在北京的最後一場會議,吸引了全球500多人參加,扭轉了被一些突發事件和熱點問題沖淡了的G20輿論熱度。

十輪T20會議也為G20峰會的籌備搭建了知識交流、思想溝通的平臺。通過本次T20會議,與會智庫學者就當前複雜的國際形勢提出了自己的研判,並進行了充分探討和交流。通過T20會議,有效緩衝了前段時間英國脫歐、土耳其政變未遂等熱點事件對G20峰會可能産生的干擾,也讓我們預知了各國對於當前國際形勢的觀點,可以有所準備。

更重要的是,T20會議達到了集聚政策共識的目標。來自G20成員國、非G20成員國以及國際組織的專家分別就全球治理、經濟增長、創新與結構性改革、國際金融、國際貿易和投資、發展等議題展開深入探討,提出了諸多有價值的建議,並達成部分共識,形成了T20對G20的政策建議報告。中方G20事務協調人、外交部副部長李保東到場也表達了對T20的高度讚賞,“T20作為G20重要的配套活動,歷來是G20峰會的重要思想庫”。

值得一提的是,十輪會議有近千人次的外國專家參會,均是自費參會。我們作為組織方不提供交通、住宿等費用,但外國專家高漲的參會熱情,仍然非常高。《光明日報》對此的評價是,這“充分體現出中國國際話語權、號召力的提升,也體現出T20會議的思想價值”。

當然,會議也有一些插曲。比如,在最後一輪T20會議,有個別日本學者試圖想就南海問題向中國發難,卻在澳大利亞、土耳其、中國等國學者的回擊下未能如願。再比如,由於土耳其未遂政變的緣故,原定參會的土耳其學者面臨不能出境的困擾,但為了不失信於T20,仍有兩位土耳其方面學者克服困難,按計劃赴北京出席。在會議閉幕式上,我也特意向這些土耳其學者表達了敬意,全場響起掌聲。

(五)三年後的思考

中國G20峰會的主題是“構建創新( innovative )、活力( invigorated )、聯動( interconnected )、包容( inclusive )的世界經濟”共同努力,國際輿論通常簡稱為4個“I”,這一方面延續2015土耳其G20峰會“3個I”主題基礎,即投資(investment)、包容性增長(inclusivegrowth)、執行力(implematation),又很好地幫助了國際社會理解中國發展經驗與思想。

記得兩年前,土耳其剛向世界宣告主題時,一位西方學者笑説,要給土耳其加上第四個“I”,那就是“impossible(不可能)”。這折射了西方社會對於一個缺乏足夠國際號召力的新興國家的輕視與不尊重,相反,當中國提出四個“I”時,卻得到了全球的支持。

因為這四個“I”切中了全球經濟目前的癥結,也贏得各國想法的最大公約數:全球經濟增長低迷,關鍵在於突破技術與制度創新;增強新興市場國家和發展中國家的代表性和發言權,提升全球貿易與投資的活力,便能構建開放型世界經濟,進而推動包容、聯動式發展,力求落實2030年可持續發展議程,消除貧困,實現共同發展。這些都表明了中國思想的國際影響力。事實上,2016年中國G20峰會不僅為中國提供了一個對外講清中國發展故事的新起點,也為世界提供了一個重新審視中國發展經驗的轉捩點。

G20峰會的形成與延續,標誌着全球進入了後危機時代、後美國時代。G20是大國協調、國際社會民主化的重要標誌,也是新興經濟體與傳統西方大國公平競爭的一個機制性場合。2016年G20峰會謀劃得當,意義將大大高於2014年北京APEC,對中華民族偉大復興與中國夢的實現都將發揮節點性的作用。而在這個過程中,智庫作用責無旁貸。

在智庫的角度看,從三年前更多關注於會務細節,到三年後聚集到思想的影響力,本身意味着中國思想界的成長。而從中國人缺席到全球學者“貼錢”赴會,也代表着中國軟實力的提升。從更廣的意義上講,這是中國人主導全球治理的首輪探索。

然而,這個過程是充滿曲折和艱辛的。中國有句話叫“關鍵在人”。面臨着中國與世界的全面融合,中國的人才匱乏狀況越來越明顯。G20隻是中國影響與主導全球化的新起點,要使這個起點越走越寬,依靠目前體制內外事人才、各類行業協會的精英,是遠遠不夠的。中國不妨大膽嘗試與探索,以包容的特點,大量運用體制外的精英,甚至國外機構,為G20的成功舉辦創造良好的條件,吸取足夠的營養。

人才補充主要來自於三方面:一是體制外的新型智庫與民間組織蘊藏着大量外事人才;二是在G20國家工作與生活多年的各類華人組織、企業負責人,長期以來,他們為中國價值傳播、理念共享創造條件、發揮作用;三是大膽邀聘與鼓勵來自外國的人才為中國效力。

總之,相信中國G20峰會一定又是一場盛會,但還要尋找國際思想傳播的第一落點,儘快在全球輿論上確定杭州G20在世界歷史上的價值。正如1972年羅馬俱樂部會議提出環境問題,2001年多哈回合提出一攬子多邊貿易發展議程,2009年哥本哈根會議應對氣候變暖危機那樣,2016年中國G20峰會要有百年、甚至千年意義上的成功,就必須要從世界觀的高度,從國際價值與理念出發,確立這屆峰會到底能給全球史上留下什麼遺産。同時,在媒體與輿論中形成G20文化關注,讓民眾充分認識到G20的重要性以及中國參與G20的重大意義與進展。這是真正考驗中國國際視野與人文關懷的時刻。(歡迎關注人大重陽新浪微博:@人大重陽,微信公眾號:rdcy2013)