原標題:

央視網消息(記者 王甲鑄)2015年11月28日,在中央扶貧開發工作會議上,習近平總書記強調,要加大貧困地區生態保護修復力度,增加重點生態功能區轉移支付,擴大政策實施範圍,讓有勞動能力的貧困人口就地轉成護林員等生態保護人員。

陜北吳起,地處毛烏素沙漠南緣,總面積3791.5平方公里,總人口14.3萬人,是當年中央紅軍長征抵達地。長期以來,為了繁衍生息,人們年年倒山種地、漫山放牧,生態環境遭受嚴重破壞。1997年底,水土流失面積佔全縣土地總面積的97.4%,是黃河中上遊地區水土流失最為嚴重的縣份之一。

為改變這一面貌,落實中央“再造一個山川秀美的大西北”的決定。1998年,吳起縣做出了“封山退耕、植樹種草、舍飼養羊、林牧主導、強農富民”的逆向開發戰略決策,掀起了一場史無前例的“綠色革命”。

在這場革命中,作為1971年的老黨員,在村裏當過會計、生産隊長,在上世紀90年代就為國家繳納過萬斤糧食的杜修明就是他所在的八岔灣村的&&人。

杜修明

“退耕還林之前光禿禿的,廣種薄收,老天爺下雨了就收一點,不下雨就沒得收了。”杜修明説。

然而20年之後,因為退耕還林和生態扶貧政策的實施,一切都變的不一樣了。

“上了垴畔(窯頂,陜北方言)喜氣洋洋,回到家裏心情舒暢,站在鹼畔(大門口的平地)面對銀行。”2016年8月中旬,77歲的杜修明這樣總結自己眼下的幸福生活,老漢所説的銀行就是自己眼前的曾經廣種薄收而如今綠意盎然的山地。

“從小就是共産黨把我拉扯大的,我父親從外地要飯來到吳起,給人攬工放羊,30多歲就去世了。解放以後我給生産隊攬羊,才可以吃飽飯,沒有黨,就沒有我,所以説,聽黨的話走黨的路,黨把我喂養大的,上面説退耕還林我&&響應。”

當時群眾都怕退耕還林后土地減少,打不了糧食,對政策有抵觸情緒,這個時候杜修明站了出來。“我聽黨的話,我支持,80畝地退得只剩下30畝。當時我們到志丹縣去學習人家種薄膜玉米,回來就我一個人願意種,結果長勢非常好,這下百姓都看下了,這才都統一退耕還林。”

為了加快退耕還林的速度,杜修明還自己主動掏六萬元、政府補貼六萬元,申請了一台推土機幫村民平整土地,土地畝産量因此大大提高。經過多年的努力,杜修明帶領八岔灣村民在吳起縣率先實現了“山上林帽子、山腰糧袋子、山下草裙子”的生態和農業和諧發展的局面。

“退耕還林之前種80幾畝地,一畝地就打幾十斤,廣種薄收。現在都上千斤了,那陣子我種那麼多地才能收多少?”杜修明總結説,退耕還林就是這個好處,“國家還給補糧補錢,一口人一年補800元,我10口人一年補8000千塊錢,不少了,這個政策不敢説差,那個時候差不多打一萬斤糧就是萬元戶,現在人均一萬元也不算啥。”

杜修明果園裏的核桃

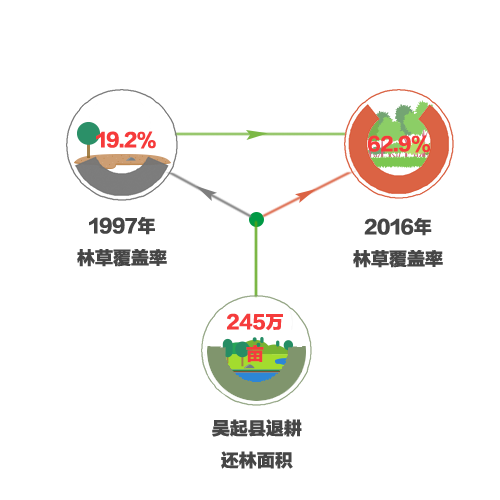

資料顯示,截至2015年,18年來,吳起縣已累計完成退耕還林面積約245萬畝,國家計劃確認面積186萬畝,先後被授予“全國退耕還林試點示範縣”“全國退耕還林先進縣”等榮譽,並被列入了“全國生態文明示範工程試點縣”。

生態監測顯示,退耕還林工程使吳起縣林地面積凈增244.79萬畝,水土流失、生態惡化的狀況得到有效遏制。吳起全縣的林草覆蓋率已由1997年的19.2%提高到目前的62.9%。

實施退耕還林後,農民不僅有了可靠的糧食供給,還剩餘更多的勞動力從事多种經營和副業生産,增加收入。退耕還林錢糧直補到戶政策,調動了農民造林護林的積極性,退耕農戶從工程實施中得到了實惠,有效緩解了貧困加劇的問題,加快了脫貧致富步伐。

2009年,70歲的杜修明又開始&&在村裏種植果園,發展生態經濟,帶領村民脫貧致富。八岔灣屬於吳起縣自然條件較差的地塊,受水源等自然條件的限制,在八岔灣種植蘋果,需要極大的勇氣。杜修明卻説“我們農民不怕窮,就怕生了懶筋,農民麼,就應該勤勤懇懇務農,這樣才能把日子過好。”

如今7年過去,之前的一片片荒地在杜修明的打理下已經成功挂果,並成為吳起縣半乾旱地區發展山地蘋果産業的一面旗幟,去年就實現收入2萬多元,今年預計産值6萬元。

在杜修明的帶動下,兒子杜成才、弟弟杜修義和其他村民們也都開始了種植山地蘋果。如今,八岔灣村民小組所在的郭畔村種植蘋果已經達到了1100多畝。

忙果園的同時,杜修明還養豬養雞。“前年和去年我養了40幾頭豬,今年政府又給我了500個雞仔,我再養著試試看,”杜修明信心滿滿的給記者算賬説,“我一個雞賣40塊錢,我100隻雞賣多少錢?虧不了,就這我一個老漢,一年純收入六、七元萬。”

杜修明不僅是致富&&人,也是吳起縣依託生態建設發展産業脫貧致富的一個生動樣板。

作為吳起縣的一項脫貧産業,目前全縣也正在大力鼓勵引導群眾因地制宜種植蘋果,發展養殖業,在延安市給予補助的基礎上,吳起縣也增加1000元補助。目前全縣新發展像杜修明這樣的山地蘋果9221畝,養雞9.4萬隻,覆蓋貧困人口2862戶7916人。

同時,吳起縣還將生態建設重點面向貧困對象,是貧困戶可以就近就地造林,賺取勞務補貼,去年2000多貧困人口人均僅此收入4500多元。

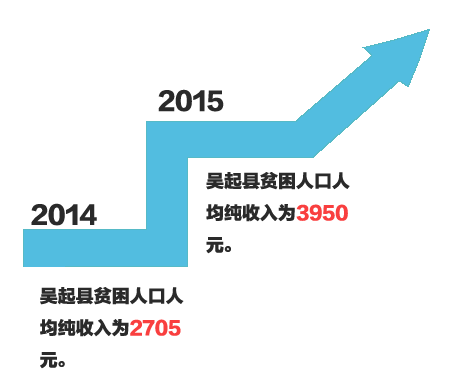

吳起縣政府向記者提供的數據顯示,2015年該縣貧困人口人均純收入達到了3950元,比2014年增加1245元,精準扶貧已取得了階段性工作成效。全縣預計到2018年底完成全面建成小康社會的目標,實現全縣13540人的脫貧任務。

富起來的杜修明説,還是退耕還林好,把生態搞好了,黃風天少了,雨也多了。“以前天旱了就啥也沒了,不下雨老百姓就請神求雨,還是要信共産黨,不要信神。”