原標題:

圖為閩寧鎮原隆村一角

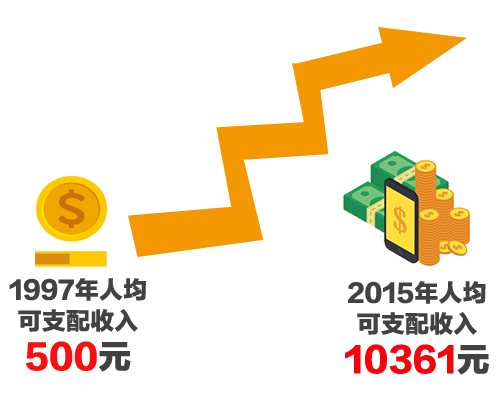

央視網消息(記者 高宇婷)1997年7月的一天,艷陽高照,賀蘭山腳下寧夏境內的一片荒漠在烈日的炙烤下格外炎熱。

西吉縣王民鄉紅太村村支書謝興昌分別在寧夏吳忠市紅寺堡、石嘴山市大武口、銀川市鎮北堡轉了一大圈後,來到了這裡。

西吉老家的自然條件惡劣,靠天吃飯、十年九旱。一年好好營生,全家的收入也不過近萬元。謝興昌決定四處看看,把家從生存環境惡劣的南部山區裏搬出去。

這片沙地西側緊靠賀蘭山,距離東邊的黃河有20余公里,而距附近灌溉農田的西幹渠僅有幾公里。謝興昌心想,這塊地要是把黃河水引上來,絕對是塊好地方。

那天,他繼續穿過沙地朝著4公里外的玉泉營開發區農場走去,農場裏種著大片的、足有兩米高的玉米、高粱。謝興昌沒客氣,玉米、高粱各掰了4穗裝了起來,準備回家。

不料當天他被玉泉營開發區的幹部留住了。“幹部説後天有個奠基儀式呢,福建對口幫扶寧夏的,陣勢大的很,我就沒回去。”謝興昌回憶。

當年7月15日,閩寧村正式奠基,這就是福建對口支援寧夏主抓的事情之一——“移民吊莊”工程,時任福建省委副書記的習近平代表福建對口幫扶寧夏領導小組發來賀信。

2016年7月19日上午,在寧夏銀川市永寧縣閩寧鎮考察的習近平總書記,和謝興昌在當地村民海富貴家裏,面對面地聊起了這段往事。

總書記問謝興昌,你還記得那封賀信?

謝興昌説:“我記得特別清楚,終身不忘!賀信有吸引人從南部山區到這的那個吸引力呢,從發展的眼光看,這塊是個好地方,雖然當時艱苦。”

“當時空中不飛鳥、地下不長草、風吹沙子跑。沙漠灘裏沒有人、沒有房子沒有樹、也沒有人改造,成天把風刮著,一年只刮一個風,從西刮到東。”謝興昌告訴總書記。

總書記笑著問,當時條件確實艱苦,那你為什麼敢來呢?

謝興昌説,參加完奠基儀式,他帶著從玉泉營農場掰下來的玉米、高粱回到了西吉老家。搓下糧食後稱了稱,高粱米0.9公斤,玉米0.8公斤。謝興昌告訴村裏的老百姓,你看人家玉米也高,高粱沒用啥長得這麼兇。人家福建都投資著呢,只要黃河水給上來,那也是個好地方。聽完謝興昌的動員,紅太村當年有十戶村民跟著他搬到了閩寧村。

總書記誇讚謝興昌:“這個辦法好,能吸引老百姓,也有啟發意義”。

1997年底,謝興昌帶著全家老小拉著帳篷,搬到了閩寧村。因為當時家裏的條件在老家算好的,不能享受移民優惠政策,但是只要有搬遷意願,都可以在閩寧村落戶。

從西吉縣來的更多移民,看到閩寧村這漫天黃沙的惡劣環境,紛紛回了老家。也有更多的移民從政府花2000元在閩寧村買了地,又紛紛以4000元、5000元、6000元的價格賣了出去。

沒有移民指標的謝興昌和十戶村民,就靠從不願留下的移民手中買的這些地,逐漸安頓下來。“蓋房子最苦。帳篷剛一搭起來沙塵暴起了,一下子就把帳篷揭沒有了,光剩下人,吃的都沒有。”謝興昌回憶,當時水還沒上來,每天靠開三輪車,到外面拉水回來,才慢慢蓋起了房子。

妻子要回老家,謝興昌説不能回去,咱們上來改造呢。不僅謝興昌的妻子當時不理解,謝興昌的哥哥趙文清當時更不理解。哥哥説,你好歹在老家是個幹部,搬上來幹啥。不過趙文清最終也沒抵擋住現實的“誘惑”,于2008年搬遷到閩寧鎮居住。

事實證明,謝興昌的眼光絕佳,在政府的幫助下,閩寧村水、電、路等基礎設施逐步跟上。最關鍵的是,該村緊鄰銀川市轄區南部,交通便利,種點什麼、養點什麼,不僅易成活,銷路也很好。

1998年,搬出來的第一年,謝興昌在閩寧村改造的沙地上種的玉米能産800斤、900斤。“比老家翻了幾番,老家有時候種地,最廣(多)一畝地,收穫300斤、400斤,要是遇水不好,就能收個種子,飽的(種子)還換個篦的。”謝興昌説。

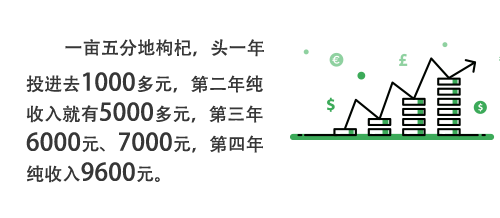

那一年,閩寧村搬上來了300多戶村民,他在全村&&種枸杞。

最後還在我們家開了個現場會,我説這確實是個好地方,老百姓看了以後種枸杞比種糧食産量還要高。”謝興昌説,最終他當年帶動了50戶村民種植枸杞。

還是那一年,福建省還給閩寧村派來了專家、教授,教移民種植蘑菇等技術。從打棚、制菌、再到挨家挨戶的教技術,直到賣蘑菇的時候專家們才走。據謝興昌回憶,那一年村裏有300棟蘑菇棚,最不行的一年也能收入7000元、8000元。

“我就總結了一句話,搬到閩寧村,只要勤快、不要偷懶、好好幹,絕對是個好地方,絕對是養活人的地方。”謝興昌説。

以前在西吉老家,像謝興昌這樣思路活的村支書,一年好好營生,全家毛收入才剛剛過萬,而98年到了閩寧村的第一年,謝興昌全家的純收入,就已經過萬元了。日子越過越好,多少移民猶豫不決,幾進幾齣,而當年跟著謝興昌搬上來的十戶村民,都安頓了下來,沒有一戶離開。

閩寧村第一批移民謝興昌向記者介紹自己1998年種植的枸杞樹苗。

19年來,謝興昌把土坯房換成磚瓦房,磚瓦房換成板房,板房又變成二層小樓房,房子換了四換,生活也跟著發生了翻天覆地的變化。如今謝興昌住的小院寬敞、整潔,院子裏的桃樹、棗樹長勢喜人,前兩年有人出65萬元買他的小院,謝興昌也沒賣。

聽完謝興昌的故事,總書記對他説:“你是97年上來的,你算咱們閩寧鎮移民搬遷的引路人、是閩寧鎮搬遷脫貧致富的&&人、是閩寧鎮開發建設的見證人。”

翻看總書記日前視察寧夏的相關報道,可找到這樣的信息,在該鎮原隆村村民海富貴家裏,總書記回憶起往事:“1997年我來到這裡,被當地的貧困景象所震撼,下決心貫徹黨中央決策部署,推動福建和寧夏開展對口幫扶。那時,重點實施了‘移民吊莊’工程,讓生活在山大溝深,交通、吃水、就醫極其不便的群眾搬遷到適宜生産生活的地方,建起了閩寧村。20年來,閩寧村發展成了閩寧鎮,看到你們過上了好日子,臉上洋溢著幸福,我感到很欣慰。閩寧鎮探索出了一條康莊大道,我們要把這個寶貴經驗向全國推廣。”