| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |

| 客服設為首頁 |

中國網絡電視臺 >

| 首播 |

|

|

| 重播 |

|

|

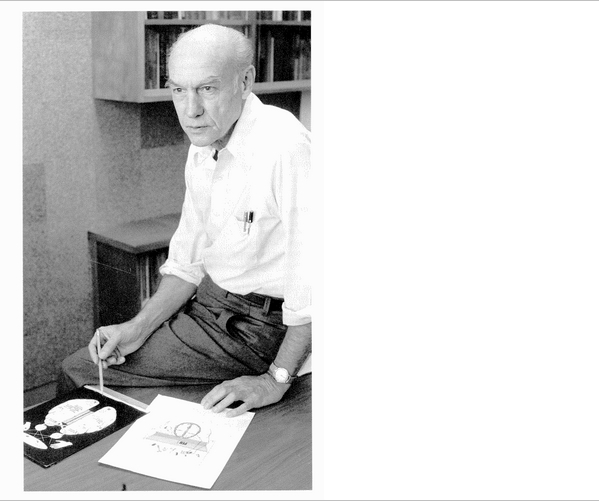

著名的腦科學家邁克爾 · 加扎尼加。他通過對裂腦人進行的大量研究,促進了我們對人類大腦功能偏側性以及大腦半球之間關係的認識。近年來,他還就大腦發展與人類倫理形成的關係進行了開創性的探索(Jim Wilson / The New York Times)

(文/BENEDICT CAREY) 71 歲的邁克爾 加扎尼加博士(Dr. Michael S. Gazzaniga,上圖)現在是加州大學聖芭芭拉分校的心理學教授。關於加扎尼加博士,最有名的就是他所做的揭示大腦分裂個性及左右腦半球分工的一系列研究。第二有名的,則是他愛講故事的個性:他喜歡講自己失敗的實驗,提出的愚蠢問題等等,這些他——這個業界翹楚——在近半個世紀的時間裏犯下的各種錯誤。

這次他要講的,是一個嚴肅的話題,將給我們帶來新的啟示——神經科學的社會化應用,特別是在庭審中的應用。

加扎尼加: 腦科學終將影響公眾對於公正和責任的看法,這個影響是好還是壞,還很難説。

一方面,大腦掃描技術在法律系統中的應用尚未成熟,它所能提供的信息低於人們的預期。另一方面,關於神經系統機制的新認知向人類的責任感發出挑戰:科學家已經知道,大腦在很大程度上是自動化運行的——先動而後想,往往在行動後才尋求解釋;假如人類的大多數行為是自動化的,那我們要為自己的行為負多大的責任呢?

又或者,究竟是誰在掌控一切?

加扎尼加博士的他的新書《誰是老大?——自由意志與腦科學》( Who‘s in Charge? Free Will and the Science of the Brain )中表示,這個問題的答案並不隱晦,就看從哪個角度去深入。

達特茅斯學院的日子:分裂的大腦

游手好閒多年之後,邁克爾 加扎尼加才開始認真思考責任的本質。

在美國加州的格倫代爾長大,加扎尼加大部分時間行跡於洛杉磯東部開闊的鄉野,偶爾在車庫裏搞搞實驗。在知名外科手術醫師父親的指導下,實驗變得很有趣,加扎尼加開始真正去理解生物化學這門學科。後來,他進入達特茅斯學院並加入了“Alpha Delta Phi 兄弟會”。在聚會和惡作劇的間隙,他依然關注腦科學專業的各種動態。

在這之中,加州理工學院(California Institute of Technology)關於動物大腦的研究得到了加扎尼加的注意。加州理工的研究認為,基因編碼決定了動物神經細胞會在大腦的特定部分進行分化。加扎尼加博士會被這項研究吸引源於以下兩個原因:

這項研究同那時流行的觀點相矛盾。當時生物化學界的普遍認知是,大腦的某項功能,比如記憶,由大腦各處的神經細胞共同配合完成,而不是集中於某個具體的區域。他的女友暑期要在加州理工附近兼職。

著名神經生理學家、諾貝爾生理學或醫學獎得主羅傑 斯佩裏 (Roger Wolcott Sperry) / docstoc.com

於是,加扎尼加決定給這項研究的負責人,著名神經生理學家羅傑 沃爾科特 斯佩裏( Roger Wolcott Sperry )寫信,詢問他是否需要一位暑期實習生(並且在信中強調了上述的第一條原因)。“斯伯裏回復:當然需要。”加扎尼加博士回憶説,“我一直鼓勵我的學生,‘去直接寫信給那個你想一起做研究的人;説不定機會就落到你身上。’”

加扎尼加博士在加州理工度過了大一的暑假,並看到了自己未來發展的方向。研究中,他接觸到了“裂腦人”(胼胝體斷裂的病人),被手術切除連接左右腦神經纖維的癲癇重症病患。術後病人的病情得到極大緩解,而且似乎沒有出現後遺症。在實習結束後,加扎尼加仍然惦記着裂腦人的問題:真的什麼後遺症都沒有嗎?只可惜他沒有機會親自試驗。

從達特茅斯畢業後,加扎尼加直奔加州理工而去。

加州理工的研究生涯:探明左右腦半球的分工

那時的加州理工儼然角逐諾貝爾獎的兄弟會歡場。物理學家理查德 費曼(Richard Feynman)常常不打招呼便闖進實驗室裏,在現場指點江山。斯佩裏教授對此相當不服氣,一門心思琢磨如何勝過費曼。一天下午,斯佩裏教授的年輕學生〔指加扎尼加〕為了抓住一隻從實驗室逃跑的動物,連滾帶爬地追到走廊上,險些撞上萊納斯 鮑林(Linus Pauling,量子化學創始人——編注)的膝蓋。這位化學泰斗冷冷地諷刺説:“你為什麼不試着去麻醉一碗果凍呢?”

加扎尼加隨即投入各種實驗中,一點一點地揭開大腦這個黑匣子內部的秘密。 20 世紀 60 年代初,還是個研究生的加扎尼加就已經同斯佩裏教授以及腦外科醫生約瑟夫 伯根(Dr. Joseph Bogen)一起,聯名發表了一系列研究報告,生動展現了人類大腦不同半球的專業化分工。

加扎尼加早年本科畢業於達特茅斯學院,後進入加州理工學院,師從諾貝爾獎獲得者羅傑 斯佩裏,獲生物心理學博士學位 (Jim Wilson / The New York Times)

研究團隊設計了一個實驗,實驗中僅向被試的右腦半球閃過一張自行車的照片。當被問到眼前看到什麼的時候,裂腦病患的回答是:“什麼都沒看到。”對此,研究人員分析表示,語言中樞所在的左腦半球沒有收到視覺信號,因為連結左右腦半球的胼胝體被切除,因此也無法從右腦半球獲得信息。所以,“看見”自行車圖片的右腦半球不具有用語言來表達剛剛看到的信息的功能。

不過,問題來了:右腦半球雖無法訴諸語言,卻能指示它控制的那只手畫出看到的自行車。三位科學家進行的其它相關研究顯示,右腦半球還能夠通過觸覺來指認看到的物體。右腦看過圖片之後,受試者總能通過觸摸準確無誤地選出剛剛看到的一支牙刷或是一把湯匙。

這其中的奧秘很快就清楚了:左腦負責邏輯思考,表達語言,即便左腦與右腦失去聯絡,病患的智商也不會受到影響;右腦則是藝術家,能敏銳感知圖像和空間。

三人的發現推翻了大腦平均分工執行具體功能的傳統觀念,並且讓“左腦 / 右腦”成為日常用語,用以稱呼不同的技能以及擅長不同技能的人。不僅如此,在神經生物學這個進展緩慢、經常是有了進展也只有很小一部分人能夠理解的學術領域,加州理工的這個團隊可以説是一步登天。

那時,加扎尼加不過 25 歲。】

詮釋者:一個講故事的人發現了另一個故事的敘述者

不過,加扎尼加博士和他的同事在對大腦運作進行假設的時候,仍然漏掉了一些重要信息。

“根本的問題是:為什麼?”加扎尼加博士説,“為什麼會這樣?假如我們的大腦擁有各個獨立運作的系統,是不是意味着大腦有統一的意識?”

這個問題一直困擾着加扎尼加,他始終沒有找到滿意的答案。 20 世紀 70 年代末期,加扎尼加博士和心理學家、語言學家喬治 A 米勒(George A. Miller)共同創立了認知神經學這門學科,試圖通過心理學和生物學的聯姻來解答這個問題。

之後的幾十年裏,腦科學家發現 “左腦 - 右腦” 模式不過是大腦最明顯的分工之一;除此之外還有許多專門的模塊(specialized modules),各自對應專門的技能,比如計算距離、分析音調等等。所有這些都在同一時間進行,不同的信息在縱橫交錯的大腦網絡中傳遞,跨半球交流也是常有的事。

簡言之,大腦不僅僅是在控制左右腦協作時表現出統一意識,自始至終大腦都需要在針鋒相對的各種雜音中取得平衡,神經系統就好像喧鬧的股票交易所一樣。

大腦是怎樣做到這一點的呢?

1945 年邁克爾 · 加扎尼加(右一,身着條紋上衣)與家人合影 / The New York Times

還是裂腦人再次幫助加扎尼加找到了答案。在達特茅斯學院,他繼續進行着帶有個人特色的實驗,不過這次多了個花樣。加扎尼加和當時還是他的研究生的約瑟夫 勒杜克斯( Joseph LeDoux)一起進行了這樣一項研究:

實驗中,給裂腦病患展示兩張圖片,讓被試的左腦看見一隻雞爪,右腦看見一幅雪景。緊接着,被試需要在一系列圖片中選出同剛才看到的畫面最接近的圖片,這些圖片被試左右腦半球都能看到。結果,病患選擇了雞和鐵鍬的圖片,雞對應雞爪,鐵鍬對應雪景。實驗進行到這裡,可以説一切正常。

不過,當加扎尼加博士詢問被試為什麼選擇雞和鐵鍬時,突破出現了。被試對於“雞 - 雞爪”的選擇胸有成竹,立馬回答説:“因為雞用雞爪走路。”畢竟他的左腦看到的是雞爪的圖像。可是,左腦沒有看到雪景圖,鐵鍬的選擇作何解釋呢?被試又低頭看了看鐵鍬的圖片,回答説:“鐵鍬可以用來清理雞舍。”

1963 年在加州理工學院求學的邁克爾 · 加扎尼加 / The New York Times

左腦不過是在編造理由,加扎尼加解釋説。上世紀八九十年代,他和其他相關科研人員的研究顯示,這種模式是固定不變的:左腦半球在其接收信息的基礎上編造出條理清楚的故事,並告知人的意識。日常生活中這個過程不斷在上演,大部分人都有這種行為,比如偷聽到別人閒話的片段,然後用自己的揣度把故事補充完整。

大腦中各種聲音吵吵嚷嚷,卻依然能保持一致,其原因就在於左腦半球中某個模塊或是某處網絡一直在滔滔不絕地敘事。加扎尼加説:“我花了 25 年,提出了正確的問題,並且找到答案。”

加扎尼加博士決定把左腦敘述系統命名為“詮釋者”。他這個愛講故事的人發現了另一個故事的敘述者。

任何學科研究,最難的事情之一就是剔除那些非常有趣卻與事實背道而馳的想法,神經科學尤為如此;邁克爾 加扎尼加是這個領域能夠做到這點的人之一 —— 神經科學學會前任主席、紐約大學藝術與科學學院院長托馬斯 卡魯(Thomas Carew)如此評價。衍生性質(Emergent Properties)

同為故事的講述者,加扎尼加對同類瞭如指掌,也深知其能力所在。“詮釋者”不僅扮成一副條理清楚的樣子,還創作看似富含深意的劇本。它整天忙忙碌碌,大刀闊斧地重組事實;不僅編造故事,還捏造原因,這裡加入動機,那裏添上意圖,諸如此類。而這一切都是基於有限的,有時甚至是經不起推敲的信息。

這一結論又引出了心理治療和文學創作的老生常談:我們自以為了解自己,其實不然。在講述自己生活之時,我們會修飾每一個細枝末節;甚至回過頭去修改事實劇本,而大部分時候我們對此根本沒有意識。講故事的人從來不肯停歇,除非在深度睡眠的狀態下才有可能閉嘴。

另一啟示與責任有關。如果我們的自我控制力是建立在不可靠的敘述之上,而這一敘述又是大腦自動處理的結果,那我們的控制權限有多大呢?是否能夠通過神經回路研究而確定責任的閾值呢?

加扎尼加博士在腦科學領域的角色更加舉足輕重,能夠對腦科學應用推廣的政策制定作出諮詢和指導。諸如此類的問題成為加扎尼加無法忽視的部分,隨着他在腦科學領域地位的上升,這些問題變得愈發重要。

而責任之爭,隨着腦科學不斷增加的影響力而顯得尤為突出。

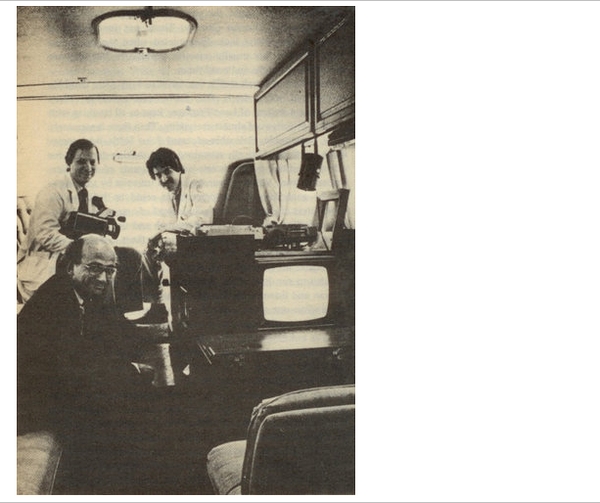

加扎尼加博士(前)與穿着白色實驗室外套的同事約翰 · 斯蒂斯(John Sidtis)和傑弗裏 · 霍爾茨曼( Jeffrey Holtzman)在他們在達特茅斯學院研究大腦半球的勞動分工的麵包車上 / The New York Times

近年來,不斷有律師將大腦影像作為證據呈上法庭,多用來減輕被告的責任,或者用測謊儀檢測證言的真實性。這些圖像越來越被法庭接受。不僅如此,在大腦圖像的研究中,神經科學家已經能夠定位大腦皮層的一些區域,人在克制自我衝動或其它行為之時,這些區域會異常活躍,並且可以通過圖像展示出來。

但上述每一種證物的應用都有顯而易見的缺陷。一方面,大腦影像實際上是一張快照,僅僅捕捉到一瞬間的狀態,其之前與之後的功能都不得而知。另一方面,每個人的健康大腦的影像都不盡相同,也就是説同一張影像,對於某人來説是腦活躍的狀態,而對另一個人來説卻是常態。腦科學能不能為我們指出大腦自動運行和人類自我指揮之間的明確界限?

不僅現在不行,以後也沒可能,加扎尼加博士在他的書中如此斷定。好的決斷和自由意志變得更為不值一提;試圖通過生物學途徑來定義諸如此類的社會構想,不過是傻子的游戲。

“我的觀點是,與其説責任是大腦的産物,不如説是兩人之間的合約;決定論在此種情景下毫無意義。”加扎尼加這樣寫道。

在他看來,責任同慷慨和吝嗇、愛和懷疑一樣,雖然是由生物機制所産生,卻有着跟生物機制截然不同的本質,是一種“強衍生”(strongly emergent)性質,同源卻遵循不同的定律,像冰與水一樣。

作此論斷的,加扎尼加博士並非第一人。問題之所以如此棘手,部分原因是因為研究人員無法完全認清大腦自動處理和意識系統相互之間的生物作用。

“我明白加扎尼加博士的意思。確實,涉及法律問題,如果我們能夠忽視腦科學和心理學的結論,事情再容易不過了。”荷蘭內梅亨大學(Radboud University Nijmegen)的心理學家雅普 德克斯特霍什(Ap Dijksterhuis)表示,“不過,我並不認為我們可以一直回避下去,有一天,一些核心的法律概念,比如義務或是責任,將被重新定義。”

在那之前,加扎尼加博士的建議是,去它們向來棲身之處尋找,即人類的心靈和道德直覺、法律以及社會習俗。

而那,就不是加扎尼加的故事了。

本文編譯自《紐約時報》 2011 年 10 月 31 日的科學人物訪談, Decoding the Brain‘s Cacophony. 對話加州大學聖芭芭拉分校心理學教授邁克爾 加扎尼加博士,作者是 BENEDICT CAREY。

熱詞: