尋找一位記者 追尋一種精神

編者按:中央電視臺高級編輯馮雪松歷經15年調查採訪,使差點被歷史湮沒的首位報道七七事變的戰地記者方大曾,重新回歸當代人的視野。2015年5月25日下午,中國記協組織召開“馮雪松追蹤采寫方大曾事跡座談會”,追憶方大曾,分享馮雪松艱辛尋訪經歷,研討在新時期如何堅守新聞理想,秉承社會責任,弘揚職業精神,不辱歷史使命。

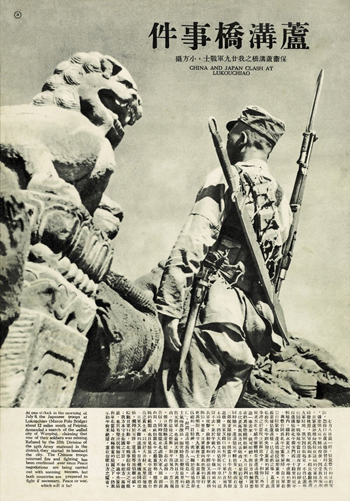

方大曾的通訊報道《盧溝橋事件》

1937年,盧溝橋事變後,作為首位報道七七事變的記者,方大曾在連續發表了多篇前線報道後,永久地消失在戰爭前線,年僅25歲。他拍攝的有關盧溝橋事變和抗日軍事活動的一大批新聞照片,是對偉大的全面抗戰的忠實紀錄,體現了抗日軍民同仇敵愾的民族精神,為中國抗戰、為中國新聞史留下了珍貴的歷史照片和新聞記錄。

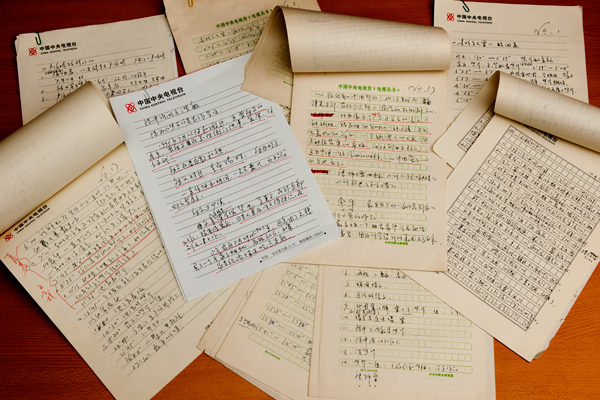

馮雪松用15年時間,歷經艱難尋訪記錄方大曾事跡,用20萬字的工作筆記、40個小時的素材資料,還原了一個鮮活的方大曾,將方大曾鮮為人知的事跡和作品重新展現在公眾面前。

方大曾以他的愛國情懷和記者的專業素養樹立起中國戰地記者的豐碑,而馮雪松則以新時代記者的責任感和鍥而不捨的精神,讓方大曾的形象重回人們的視野。方大曾和馮雪松這兩位身處不同時代的新聞工作者以不同的方式實現了民族精神和職業理想的傳承。

馮雪松拍攝《尋找方大曾》時的工作筆記

中國記協黨組書記翟惠生:在紀念抗戰勝利70週年之際,我們講兩個人的故事——方大曾和馮雪松,以歷史為鏡,兩代記者講的是一個主題,面向現實,深入實際,不畏艱難,忠實記錄時代,為民族為國家為人民鼓與呼。這種精神是很必要的,更應在中國記者當中弘揚。

中央電視臺高級編輯馮雪松:作為紀錄人,我始終相信,不用內心去感知鏡頭是虛浮的,不用雙腳去丈量解説詞是沒有溫度的。方大曾不僅是職業生涯中的感動相遇,更是發掘歷史遺存,彌補國家記憶的責任和使命,從尋找方大曾到對一種精神的追隨,這是對職業理想的追求。

中國新聞攝影學會副會長李景錄:方大曾的生命永遠定格在了25歲,可紀錄片卻將歷史無限地延續!我們看到了新時代新聞工作者職業精神的至高境界,新聞工作的永恒價值,絕不是用名位、官階或者金錢來衡量的,新聞工作者的崇高理想,值得用生命去體驗、去追尋、去獲得。他是用生命做火種的人。

北京電視臺要聞部副主任張曉魯:作為新聞記者,我們應時常自問,是否擔負起了傳承民族精神火種的歷史責任。方大曾樹立起中國戰地記者的豐碑,而馮雪松則讓方大曾的精神得以鼓舞后輩,正是通過這兩位身處不同時代新聞記者的努力,才實現了民族精神火種的傳承。

新華社新聞研究所新聞理論與新聞史研究室主任白繼紅:一個有追求有理想的新聞人,只有嵌入到國家民族、歷史現實的多維繫統中,對黨和人民懷有高度的責任感,才能發現自己的價值與方向,才能不陷入職業倦怠和職業迷茫,才能找準位置、彰顯“記者的發現力”,為國家民族做出貢獻,為新聞事業做出貢獻。

中新社攝影部副主任任海霞:學習方大曾,當好一名攝影記者,除使命感、責任感、奉獻精神、職業操守外,還應具備四個“真”——真心、真情、真意、真實,最精彩的攝影作品都是用心創作出來的,正所謂“做事先做人”“人品決定高度”。

中國人民大學新聞學院新聞系副主任任悅:無論方大曾還是馮雪松,視覺是他們的基本工具,他們不但能拍還會寫,可謂“新媒體”敘事方式,所謂新的東西並不新鮮,舊的原則依然牢固,這在當下浮躁氛圍中能給新聞教育很多啟示,其實新聞工作的本質從來就沒有改變。

中央電視臺總編室副主任石村:有些年輕的電視人説主旋律報道不好做,實際上是“走轉改”沒有做到位。要像馮雪松那樣,肯花大力氣,肯下死功夫,深入實地沉下來,才能把新聞寫在大地上、寫進人民心坎裏,做一個懂國情、對人民有感情的新聞工作者,做群眾想看、愛看的報道。

京公網安備 11000002000018號

京公網安備 11000002000018號