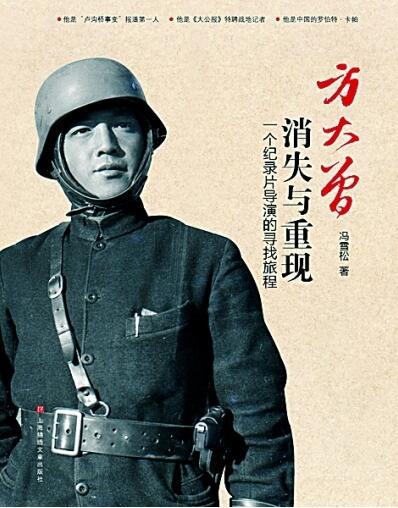

用生命當火種的人——讀《方大曾:消失與重現》有感

馮雪松著 上海錦繡文章出版社

大約在1989年,我幫助母親沈譜編輯《范長江新聞文集》時,就讀過父親1938年寫的文章《憶小方》,對這位英姿勃勃的“斯拉伕型的青年”方大曾,留下最初的印象。父親還在綏遠戰地通訊《沉靜了的綏邊》中提到,百靈廟戰役之後,在1937年嚴冬的深夜裏,在平地泉(今集寧)第一次邂逅攝影記者小方。文中對小方有一段充滿讚賞之情的人物素描:“他在次日的清晨,要匹馬翻陰山去陶林了。這是一次大膽壯麗的旅行。青年人的腦海中,只有光明與勝利的追求。所謂危險和艱難,我們容不得多加考慮,驚人的事業,總成功於常人不敢為之中。當夜我們已轉上南去大同的火車,我們才不見了他碩大美麗的蹤影。”

然而,從父親的文章中可以了解到,他們彼此相識僅半年後,盧溝橋事變爆發了,小方的家鄉——北平淪陷了,他便作為大公報的戰地記者,一直奔波在平津一帶最危險的抗戰前線,在硝煙戰火中不斷發出報道,直到9月18日他從河北蠡縣發出最後一篇戰地通訊後,竟再無音訊。

事隔多年,在紀念父親1935年西北考察80週年前夕,我再次著手編輯《中國的西北角》和《塞上行》(校注本)。這兩部書雖經多次再版,但書中始終缺乏必要的勘校註釋,其中很多內容對於今天的讀者來説已經十分陌生,一些人物和事件如今已被淡忘,令人遺憾。因此計劃出版的校注本增加了500多條註釋,我特意在其中增添了關於“小方”這個人物的一條註釋。恰在此時,收到中央電視臺馮雪松撰寫的《方大曾:消失與重現》一書,真使我感到意外的驚喜。我從書中了解到,馮導演花了15年時間尋找“消失的方大曾”,為讀者講述和再現了那段感人肺腑的故事。

拿到書,我一下子被書中小方拍攝的精美作品吸引了。他的作品完全改變了我原本對於攝影技術的認識,其攝影技巧之純熟精湛,遠遠超出了我的想象,即使與那些世界一流的攝影家相比較,他的作品也毫不遜色,何況其中許多作品是在極其殘酷的戰爭環境下完成的。在書中,小方被讚譽為“中國的羅伯特•卡帕”,這當之無愧。在我看來,與那些崇尚冒險與商業精神的西方戰地記者相比,小方以及范長江、陸詒、秋江、映溪等一批奔波于炮火連天的抗戰前線的中國戰地記者,在他們身上更多了一份保家衛國的熱血與豪情。

作為同事與戰友的長江與小方,無論是通過文字還是圖片,都體現著中國新聞記者職業精神的至高境界。我父親在1936年西安事變發生之後,為了了解事變真相,不顧個人安危,冒險從綏遠取道寧夏和蘭州,再闖入風聲鶴唳的西安城。他曾這樣寫道:“我們當新聞記者的人,有將各種關乎國民的政治問題,及早詳細公正為讀者報道的責任”,“萬一有什麼不幸的話,也是做記者的職務上所應當”。他還説:“一個記者,如果能為一個偉大的理想工作,那是很值得‘鞠躬盡瘁,死而後已’的。”小方的新聞生涯雖然像彗星一般燦爛閃爍而後消失在夜空,但是它同樣明明白白地告訴我們,在任何時候,新聞工作的永恒價值,決不是用名位、官階或者金錢來衡量的,新聞工作者的崇高的理想,值得用生命去體驗,去追尋,去換取。如同馮雪松在書中所説,方大曾這樣優秀的戰地記者,是“用生命當火種”的人。

我深深地感到,對《中國的西北角》和《塞上行》這兩本書之精髓,方大曾的攝影作品在視覺上進行了最好的詮釋。父親在其考察通訊中,入木三分地刻畫出大西北社會凋敝與民生困苦之現狀,以飽含家國情懷的筆墨,為鼓舞全民族的抗戰而奔走呼號。而小方無論是在都市鄉村還是大漠荒原,總是用他的相機,深懷同情地對準社會的底層,異常敏銳地捕捉著那些普通人的生存瞬間。十分幸運的是,馮雪松得知我正在編書的消息,隨即表示大力支持,熱情提供了方大曾有關綏遠抗戰及西北地區風貌的精彩作品20余幅。我想,有幸選用小方作品來設計《中國的西北角》和《塞上行》(校注本)的封面以及配合各章節的內容,應是珠聯璧合,這不僅可使這兩部書大為增色,而且是對小方永久的紀念。

(作者:范東升,係范長江之子,中華全國新聞工作者協會理事)

京公網安備 11000002000018號

京公網安備 11000002000018號