| |

主持人:劉奔是一位知名的學者,3年前,在他60歲的時候,曾經得過一場大病,由肝硬化引起的全身腹水,他的女兒告訴我們當時父親的四肢腫得像大象一樣,他的女兒在照顧他時,稍不小心手指甲都會劃破父親的皮膚而水流不止,因為不能吃飯不能睡覺,他的生命到了死亡的邊緣,連醫生都已宣判劉奔的死刑。但劉奔卻奇跡般的活了過來,説出來大夥可能都不信,在所有的人都感到絕望的時候,是劉奔逼著自己活下去,因為他覺得他能夠多活一天就有多一份機會報答養育過他的中國人。

解説:劉奔最早的記憶不是玩具和搖籃,而是一列烏黑破舊的煤車,他永遠不會忘記60年前的那個隆冬,一列拉煤的火車穿過冰雪覆蓋的東北大地,從黑龍江駛向遼寧。

劉奔:就是覺得那是冬天吧感覺天氣很冷,坐在那個敞篷的拉煤的車上。

解説:耳邊是呼嘯的寒風,3歲的劉奔就蜷縮在這列煤車上。和劉奔在一起的是一對中年夫婦,為了取暖,他們緊緊地擠在一起。劉奔叫他們爸爸媽媽。但他們不是劉奔的親生父母,劉奔是他們收養的日本孤兒。為了不讓更多的人知道劉奔的身世,他們決定遷到養父的老家遼寧省西豐縣。

解説:劉奔的日本名字叫原博昭,1942年出生在日本長野縣一個貧窮的小山村,那時的他不會知道一場殘酷的戰爭即將改變他和家人,甚至更多無辜村民的命運。

1945年,劉奔一家7口作為“開拓團”成員,移民來到中國黑龍江省寶清縣。僅僅幾個月之後,日軍就戰敗了,所有日本人開始大規模撤退。劉奔一家在逃亡的途中失散,奶奶病死,3歲的劉奔成了孤兒。

劉奔:當時就沒人管。後來我兩個姑姑知道以後,就告訴我的養父,她説有一個孩子沒人管了,咱們是不是把他抱回來。

解説:養父毫不遲疑地接納了他。從那一天起他們的命運便連在了一起。劉奔養父的老家是一個小山村,在這裡他兒時的那些悲慘記憶漸漸淡去。養父是他的第一個啟蒙老師,他記得養父教他的第一首歌就是《放牛娃王二小》

劉奔:牛兒還在山上吃草……

解説:在這個小村子裏,誰也不知道劉奔是一個日本孩子,而劉奔也從來認為自己就是一個地地道道的中國孩子。他和其他小夥伴一樣對這首歌裏的日本鬼子深惡痛絕。

| |

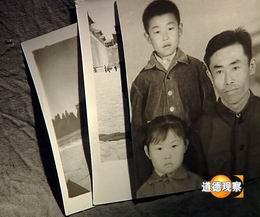

解説:劉奔是養父母惟一的孩子,為了他受到良好的教育,父親省吃儉用把他送到縣城裏讀書。那時他每個星期才回家一次。每次回家他都和父親有説不完的話,可是有一次劉奔回家之後卻沒有看見父親的身影。

劉奔:我就挺惦記,我就和養母説我去看看我爸去,翻一道嶺,到他所在的學校裏頭,東北叫灶坑,下面有一些火,他在地裏頭撿了一點黃豆,正在火裏頭扒拉呢,

解説:劉奔沒有想到父親會餓得用撿來的黃豆充饑。他更沒有想到的是父親此時此刻心裏只記挂著兒子是不是填飽了肚子。

劉奔::他看見我去了以後,他就拿出來一塊餅,就是玉米麵餅。是當地一個老太太給他的,送給他的,他沒舍得吃。就讓我吃。我當時覺得心裏很酸。

解説:1966年大學畢業前夕,劉奔寫了入黨申請書。黨支部在調查他的身世時才了解到他是一個日本人。聽到這個消息,劉奔怎麼也不願意相信這是真的。

劉奔:我那幾天就是晚上,我就蒙著頭晚上我蒙著頭,我自己在那哭。我的養父對我太好了,我不能接受他這個事實。就是他不是我的親父親。我歷來對日本軍國主義有一種仇恨的心理。但結果我還是那個日本人的後裔。

解説:作為養父母惟一的孩子,劉奔這時首先想到的是兩位老人的心情。

劉奔:所以當時我馬上表態,我説你們收養了我,以前呢,我不知道不是你們的親生兒子。那麼現在我只能説,我會比以前對你們更好。

解説:為了照顧養父母,劉奔在大學畢業後放棄了去北京的機會,留在老家遼寧省當中學教員。

劉奔:我還記得我當時我就是,我第一次拿工資的時候,我就把工資全部交給了他。

解説:那一刻劉奔覺得幸福極了,他終於有能力可以回報養父母。可是讓劉奔出乎意料的是養父並沒有把這些錢用在自己身上。

劉奔:他馬上就到縣城的商店裏頭給我買了一床被子。因為我在學校那個被子已經,就補丁上補丁,他總覺得有點對不起我。

解説:四十年後的劉奔已經是中國社科院的博士生導師,回想幾十年來,養父對他的關愛從來就不曾間斷,但是更讓劉奔難忘的是養父總是能在最關鍵的時候幫助他把握人生的方向。

解説:就在他工作10年以後,已經娶妻生子,準備後半生就在老家安心地做一個中學教員時,養父派一個親戚到學校來找他。

劉奔:78年中國社會科學院,第一次招收碩士研究生,我父親從報紙上看到了招生簡章,他就馬上托一個親屬跑到我工作的地方,叫我趕快報名,再不報可能年齡過了。

劉奔的妻子:他還有點不想報,因為離家近一點還能夠照顧父母嘛,年紀比較大,他養父堅決支持他,你一定要考,不要後悔,不要將來後悔。

解説:劉奔果然沒有辜負養父的期望,最終考上了中國社會科學院的研究生。養父關鍵時的一句囑託對劉奔的後半生起了決定性作用。那一年劉奔35歲。

| |

解説:中日兩國邦交正常化以後,養父得知劉奔可以去日本尋親,經過養父的再三敦促,1985年劉奔加入了第七批日本遺孤尋親團,15天以後,劉奔幸運地找到了親生父親。

劉奔:他們都很熱情,那天晚上到家的時候,已經是深夜12點鐘了,他們一直就等在那,把那個飯菜,還有一些酒什麼的都準備好了。

解説:他們分享著重逢的喜悅。就在這天夜裏劉奔得知,生父為了尋找他,戰後還在長春停留過半年。當時,生父原謹吾在語言不通、舉目無親的情況下冒著生命的危險從部隊偷跑出來。他沒有回日本,而是隱姓埋名,一邊以做豆腐為生,一邊尋找失散的親人。原謹吾走遍了長春的大街小巷,希望找到自己年邁的母親和3歲的兒子。但是半年過去,他一無所獲。

同樣做了父親的劉奔可以體會到父親當年同時失去母親和兒子時的心情。但是儘管找到了親生父親,他卻沒有想過要留在日本定居。

劉奔:我尋親的目的,我就是想通過尋親,讓日本人民了解一下中國的養父母是怎麼對待的我的,這樣有助於加深中日兩國人民之間的了解,

解説:在日本只有做老師和醫生的人才被稱為先生。劉奔在日本期間就被父親家鄉的人尊為先生,經常有哲學界的日本同行來看望他,劉奔也用他四十多年在中國積累的學識在當地進行學術交流。他當時更強烈的一種感覺是衣錦還鄉的榮耀,而生父則為有這樣一個從中國來的學者兒子感到無比驕傲。

劉奔:我始終感覺是中國人,因為那些教授們,都不叫我日本的稱呼,都是叫劉先生,按照中國的習慣去稱呼我。

解説:在日本的日子一天天過去,一邊是親生骨肉,一邊是養育之恩,他開始牽掛遠在中國的養父母,半年過後劉奔告別了日本的親人帶著妻子孩子回到中國。

劉奔:我對養父母的恩情我要報答,包括我從小學,中學,到大學,那些老師們,還有我周圍的同學,我工作以後,單位裏的同事,領導,我覺得他們對我都是有恩情的,所以我不能離開他們為了自己到日本去。

劉奔的女兒:喝了酒,一高興之後,他那個手舞足蹈的樣子,就讓你覺得他還是,其實他內心深處對故土都是有想法的。

| |

解説:雖然劉奔的內心深處偶爾會流露對親生父親和他出生的祖國的思念。但並不影響他對養父和養育他的國家的深厚感情。

解説:回到中國後,劉奔一直忙於社科院的工作,照顧自己的兒女也佔用了他很大的精力。這期間他只是按時給生活在東北的養父寄錢,而沒有時間經常回家探望,就在這時,從老家傳來最壞的消息。

劉奔的女兒:我爺爺是89年的時候,在東北打電話過來説是腦血栓,然後我爸爸就帶著我,我們兩個人回去的。

解説:劉奔放下手裏的一切,帶著女兒火速趕到老家,把養父送進當地最好的醫院,雖然養父的病情暫時得到了控制,但是他的四肢卻從此不聽使喚。劉奔決定把養父母都接到身邊照顧。

劉奔的女兒:就是我爺爺偏癱的時候(父親)對他特別特別好。

妻子:他抱什麼的,那會就從樓上下來,還有幾層臺階,他有一次腰都傷著了,然後還繼續抬,後來他不能動。

解説:為了給養父治病,劉奔搭進去大量的時間和精力,也欠下了一大筆債務。但是即使在養父病危的時候,他也從來沒有放棄過。在劉奔的悉心照料下,養父一直活到83歲。這位讓劉奔敬仰一生的老人,傾其所有給了劉奔一生取之不盡的財富,他既是父親又是老師。能夠讓養父安心的離去,劉奔的內心多少得到了些許安慰。

劉奔:我最感激中國人民,對我有恩情的,最直接的就是我的養父母,特別是我養父。

| |

解説:63歲的劉奔現在最喜歡的一首歌是感恩的心,他覺得那首歌説出了他一直埋在內心深處的感受:我來自偶然,像一顆塵土,我來自何方,我情歸何處,感恩的心,感謝有你──伴我一生。他還説能從那場可怕的戰爭中幸運地活下來,他永遠感激那些給了他第二次生命的人們。

主持人:1995年日本一家電視臺拍了一部反映日本戰爭遺孤在中國生活的電視劇《大地之子》,裏面主人公的原型就是劉奔,但這部電視劇裏那個日本遺孤在中國的命運被描寫得比較悲慘,劉奔認為這個故事和日本遺孤在中國的經歷嚴重不符,他對此非常不滿。劉奔用自己一生的經歷證明了,他在中國不僅沒有受到歧視,遭到迫害,還上了大學、讀了研究生,從一名戰爭遺孤成長為博士生導師和國際知名的學者。

他説他是戰爭的受害者,也是倖存者,他在中國生活這麼長的時間,對中國有很深入的了解和理解,也正因為這樣,劉奔從來沒有想過要留在日本定居,但是他卻先後七次去日本進行學術和文化交流等活動。並在日本進行演講,讓更多的日本人了解遺孤在中國的真實狀況。因為他覺得戰爭遺孤雖然飽受創傷,但卻有著任何人無法替代的歷史責任。

責編:西尋