| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |

| 客服設為首頁 |

發佈時間:2010年10月06日 11:06 | 進入體育論壇 | 來源:網易亞運

揭陽市位於廣東省東南部潮汕平原,東鄰汕頭、潮州,西接汕尾,南瀕南海,北靠梅州,地勢自西向東傾斜,低山高丘與谷地平原交錯相間分佈不均,西北部和西南部多為丘陵、山地,中部、南部和東南部都是廣闊肥沃的榕江沖積平原和濱海沉積平原,素稱“魚米之鄉”。

揭陽城區。

■文化習俗

境內居民主要是潮、客兩眾,民俗獨特,民情奇趣成了濃郁而富有特色的潮汕文化。

廣東菜三大菜係中的潮州菜,其烹飪極具嶺南飲食文化特點:選料考究、製作精細、刀工精巧,燜、燉、煎、炊、炒、清、淋、焗齊備,清而不淡,鮮而不腥,鬱而不膩,色、香、味、美俱全。揭陽菜以烹飪海鮮見長,湯菜、甜菜、素菜也各具特色,海鮮類如:生炊龍蝦、鴛鴦膏蟹、紅燜魚翅,皆以新鮮海族為原料,清鮮甜美;清鄴烏耳鰻、清湯蟹丸等湯菜,清純鮮美、原汁原味。甜菜類如:縐紗蓮蓉、金瓜芋泥等,甜膩相宜甘香可口,還有素菜名品如後菇芥菜、護國菜等,素菜葷做、香爛軟滑、素而不齋,是廣東素菜類的代表。揭陽菜除了注重刀工、拼砌精巧、造型賞心悅目外,還很講究調味,每菜必配相應醬料佐食。此外,民間點心、小食品種繁多,用料講究製作精細,鄉土風味濃厚,屬全國點心八大派系的潮州流派。

民間藝術方面,則有石雕、潮州木雕、剪紙、嵌瓷、潮劇、潮樂和舞獅最為著名,多姿多彩,琳瑯滿目。

■風景名勝

揭陽是粵東右邑,見諸史載已有2200多年。市域內旅遊資源豐富,史、嶺、江、海各揚其勝,擁有聞名遺跡的山海勝景,情韻獨持的園田風光,風格迥異的寺廟古跡,豐富多彩的民風民俗,特色鮮明的地方文化,四季名花佳果飄香,人傑地靈,名人輩出,軼事廣傳,素有“海濱鄒魯”、“國畫之鄉”、“小戲之鄉”、“水果之鄉”、“著名僑鄉”之美譽。市區榕城是省級歷史文化名城,慣來被譽為“水上蓮花”。揭陽倚山瀕海,山川毓秀,名勝古跡甚多,主要旅遊景點有:省級歷史文化名城榕城、揭陽學宮、雙峰寺、黃歧山風景區、桂竹園風景區;惠來金海灣植物園、神泉海角甘泉和海市蜃樓、百花峰、銘湖岩;揭西大洋高山旅遊。

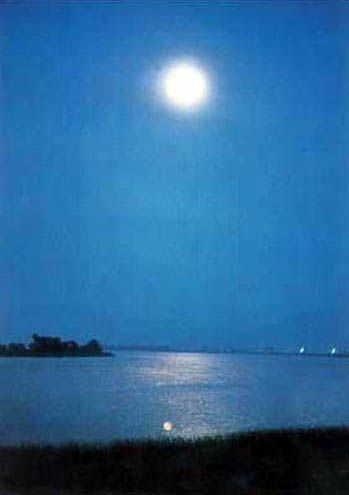

雙溪明月

近年來,揭陽市委市政府十分重視旅遊業發展,經幾年的奮鬥開拓,全市現已形成“一線九區”旅遊總體格局。“一線”就是榕江水上遊覽線。“九區”即黃歧山名勝風景區、榕城仙橋桂竹園岩遊覽區、揭東金獅旅遊區、揭西大洋旅遊度假區、惠來南海海濱浴場度假區、惠來粵東金海灣植物園俱樂部、普僑區永華果林旅遊村、揭東埔田生態農業旅遊區。“一線九區”加上原具有一定規模的70多處景點,將形成揭陽的旅遊系列産品,並逐步形成以市區為軸心,向全市各地輻射,連接汕頭、潮州、梅州、汕尾的大旅遊網絡。全市旅遊初具規模。已發展成為可供廣大市民遊玩、觀光、休閒、登高、避暑、度假的好去處。

揭陽八景

揭陽八景是原揭陽縣最為歷史悠久的景色風貌。

黃岐夕翠 黃岐山在榕城東北八里,以山土色黃,故名。黃岐山成東西走向,綿亙十余裏,主峰高近300米。據考古發現,早在新石器時代,就有人類居住於此,留下豐富的文化遺産。此處山上林木蔥蘢,磴徑盤曲,風景秀麗,有明代的古塔和月容墓,半山亭、侶雲庵竺岡岩、臥雲洞。還有宋代文彩卓著的學者陳希伋讀書處等古跡,以及歷代名人遊客留下的石刻墨跡。登上黃岐山,俯瞰榕江,如彩練縈繞,遠眺村落,盡收眼底。看紅日西沉、百鳥歸巢,牛羊下山;聽牧笛橫吹,山僧木魚,縈繞叢林。黃岐夕翠美,遊人意忘返。故前人有《岐嶺鐘聲》詩云:“寺隱深林鎖暮煙,寒鐘初動月娟娟,乍疑潮岸敲金石,欲譜梵音入管弦。青嶂望中聞鳥噪,白雲堆裏有僧傳,焚香坐久渾無寐,一百八聲霜蒲天。”每逢正月既望,重陽佳節,遊人踏青覽勝,紅男綠女,登高懷古,絡繹不絕,乃郊遊之佳境。

黃岐山是揭陽曆史文化名城的一個象徵。近年,由於政府大力投入人力、物力、財力等,修建亭臺廟宇,鋪設石路,改造山貌,美化環境,以使其成為一遠近聞名的旅遊勝地。

譙樓曉角 譙樓原在縣衙前院,用以擊鼓報更及吹角司晨,明代天啟元年(一六二一年)建進賢門之後,改移于進賢門城樓。進賢門樓分三層,下層為甕城門,中層為城樓,上層為琉璃亭閣,四面配以花窗活牖,朱漆畫欄,壯麗堂皇,為榕城五門之冠。該城樓職司報曉,每當晨曦初現,報曉號聲隨風悠蕩,驅散晨霧,迎來朝暉,故稱“譙樓曉角”。1937年修建環城馬路,城墻拆除,獨留此門,作為東面進城門戶。隨著城市的不斷擴展,進賢門已失去“門”的意義,而成為街心花園的一部分。譙樓猶存,但成為歷史古跡。建國後,由於周邊建築地坪不斷增高,原城墻近三分之一被埋于地下,加上年久失修,整座城樓內外形貌受損嚴重,已難覓古八景風韻。近數十年來,曾多次進行修葺,恢復原貌,栽花植樹,荷池噴水,使古樓重煥新姿。並常于樓上開展書畫藝術展覽和文娛活動,成為民眾逸遊小憩之處。進學考試者和旅遊者多以走過此門為吉利。旅遊者多在此候車。

雙溪明月 雙溪明月一景,在炮臺鎮東面,榕江南、北河合流出海處。據清人《韓江聞見錄》載:“揭陽雙溪之合流也,中秋夕,潮汛漲,月出桑浦石黽之尖,可于合流處得雙月影,亦一奇也。”該處江面開闊,每逢月明之夜,泛舟遊此,夜景陶人,故清代庠生卓伯先有“南溪水接北溪流,影落銀蟾縞夜秋,我欲弄潮吹玉笛,徘徊如泛海中洲”的詩句。郭之奇在《兩溪明月》中也有“長憶元暉如練語,更添月意作江情”之句。明代天啟年間,為防倭寇侵犯,於此處填下巨石七堆,以阻倭船入侵,名為七星石。

玉窖喬榕 玉窖即北窖橋。初建於宋末,明代修城時,改建為三孔石拱橋,並設開關,形成水上城門。清又改建成單孔拱橋。橋之靠河處,有二株大榕樹,盤根交錯,蓊鬱繁蔭,狀如華蓋,氣勢雄偉,自成一勝。古有詩稱“何年同托根,初在石坦上,歲久侵土膏,盤結類柱磉,株似跨鶴形,枝如連理想……”又有:“環城奇樹傲群峰,栽入清溪翠影重,夜月陰高招舞鶴,雪濤秋卷吼吟龍,居然漢史稱千植,不向秦時羨五封,我倩橐駝移越土,明湖一為躡仙蹤。”清時古榕已枯,後人雖重植,但不奇特,且周圍有高大挺拔之木棉數十株,因而又稱為“玉窖棉蔭”今古跡依稀,尚存名於世。1938年,國民黨縣政府將墻城拆掉,沿城墻一週改建為環城馬路,北窖橋於是成了環城路上的一座公路橋。

雙峰晚鐘 雙峰寺舊址在磐溪都之雙山,宋紹興十年,僧人法山所創建。後移于榕城之馬山巷,佔地面積二萬七千平方米,為我縣規模最大之古寺院。明代洪武二十四年(公元一三九一年)冬十月,全國大毀寺觀。翌年,將揭陽各地被廢的寧福(在榕城)、花果(在仙橋)、豐化(在白塔)、寶福(在桂嶺)、雙山(在桂嶺)、資福(在梅雲石馬山)、福城(在亨羅山)等寺田産,並歸雙峰寺所有。清雍正六年(一七二八年),雙峰寺被颶風摧毀,知縣陳樹芝庀工修復。昔時寺內,聳竹修篁,庭樹垂蔭,曲徑通幽,每當夕陽西下,鳥雀歸巢,鐘鼓鐸鈸,木魚篤篤,梵經陳聞,也別有情趣。

南浦漁歌 在南門街口環城路外,昔時為一片河邊淺灘,倚城臨水,為漁人泊舟之處。此處河面寬闊,水流平緩,觜魚(俗稱刺魚,又名鳳魚或鱭魚)群集,漁人捕之,日間漁舟數,設計圍捕,由遠而近,敲木柝、擊船板,倣平吆叱之漁歌,然後眾網漁魚。晚間漁民則集中灘地,攤賣魚鮮,燈火點點,弦曲漁歌悠悠悅耳,“南浦漁歌”由此得名。南浦,在揭陽的文明史上,曾經是一道靚麗的風景,擁有華麗的歲月,神妙的氣韻,皎潔的風采。時光悠悠,江水滔滔,人生無窮己,昔日的“南浦漁歌”,今已難覓其芳蹤。南浦的詩意盎然變成了一種空靈的形態了。不管歷史多麼悠久,風景多麼美麗,在人類文明的進程中,必然要被現代化所替代。

釣鰲仙跡 釣鰲橋,今稱吊橋。據清《一統志》記載:城西二里為南北二河之襟帶,當春湖逐浪,舟楫過往,似箭離弦。傳説唐時呂洞賓(純陽子)成仙後,曾現舟於此,題詩于橋邊雲:“桃花浪暖禹門高,平地雷聲驚怒濤,願借天家虹萬丈,垂鉤直下釣金鰲。”後以“釣鰲仙跡”名景。建縣之前已有橋,置縣之後建成五孔石橋。明初被水沖毀,另在靠近北河處建成木橋。明中葉,又在原址建成三孔石拱橋,後復遭水劫。清初改建成二墩石橋。由於南北二河水差高低,每于春雨過後,北水南瀉,群魚逆水而上,傍橋垂釣者甚多。明代邑舉人曾敬有《鰲橋釣浪》詩云:“誰築鯨鯢金背高,跨天雙爍鎖波濤,臨流若問絲綸手,不釣凡魚只釣鰲。

1965年,揭陽縣人民政府為改善西關一帶交通狀況,將吊橋改建為長20米、寬7米的鋼鐵橋。20世紀90年代初,再次將吊橋改建為24米寬的鋼筋混凝土橋。

紫陌春睛 紫陌山亦名鳥木山或筆架山,在榕城南面五里許,與仙橋山隔河相對,山高五十米。昔時山上遍植桃李,山坡有僧寺、書軒。每當春晴,山明水秀,桃李吐艷,景色迷人。傳明嘉靖御史鄭一初曾在此讀書及聚徒講學。清康熙二十三年文人鄭濂曾作《紫陌春晴》詩:“春郊晴望日遲遲,立馬褰帷問俗宜,初綠小橋楊葉短,新紅古院杏花垂,幾村雞犬疏籬隔,十畝原田薄霧滋,處處枝頭啼布穀,但教深耨起瘡痍。”庠生卓伯先也作有“獨乘煙艇過前溪,一片春陂路不迷,芳草未銷辭客夢,乳鶯初傍酒人啼”的吟咏。

■美食特産

侶雲寺連理秋楓、奎地烏葉荔枝、鄒堂青皮梨、華清竹筍、獅頭油甘、潮州柑、竹蔗、高埔育梅、惠來菠蘿、橄欖、永華茗茶。

潮州功夫茶、揭陽乒乓粿、揭陽醬油、新享菜脯、鹹菜、炮台南糖、棉湖瓜丁、河婆菜糕、五經富姜糖、揭西擂茶、線面、油炸豆干、豆醬、榕湖牌味精、蠔烙、紅心胳皮蕉、珍珠糯米糰、紅燜豬腳、靖海鮑魚。

揭陽小吃

1.檳醅粿

檳醅粿是揭陽的傳統小吃,由於潮汕話發音上的相近,民間誤稱為“乒乓粿”,本人以為既然現在普遍誤稱,也就可以根據現實把“乒乓粿”作為其俗名。作為相傳南宋末年,戰亂四起,民不聊生,揭陽從民為抵禦饑餓,用鼠曲草混合糯米碾成糯粉,製成粿品充饑。因為鼠曲草有一種特殊的香味,所以做出來的食品深受人們喜愛。後來,人們又用這種粉搟成皮,用爆米粉做餡,製成了獨具風味的檳醅粿。1997年,檳醅粿被認定為全國首批“中華名小吃”。

2、蠔烙

蠔烙是揭陽久負盛名的傳統小吃,它以海産品“蠔”(即牡蠣)為主要原料,加上適量的生粉和黃花,加水拌勻,然後用慢為煎烙而成。它既可作小吃,也可入宴席。據説還有明目、暖胃的作用。吃時蘸點兒魚露,味道更佳。