|

第五章 玉遁于形

央視國際 (2005年04月26日 15:38)

經過12個小時的顛簸,我們的車隊終於駛出塔克拉瑪乾大沙漠,開進了一個有人煙的地方。

|

|

|

科考隊駛出塔克拉瑪幹沙漠,開進了一個有人煙的地方 |

這是一片綠洲——民豐縣,眼睛看慣了金黃和灰土色調,此時頓覺一陣濕潤,這是綠色與生命産生的共振。

|

|

|

河灘邊的羊群 |

遠方有幾處裊裊升起的炊煙,已經北京時間晚上十點多,這裡還是晚霞滿天,羊群在河灘邊悠閒吃著青草。

在民豐,我們住了一夜。翌日,科考隊向和田縣進發。

和田玉有兩個著名的産玉之源,一處就是從於田縣向南,進入崑崙山脈,那裏有一個著名的阿拉瑪斯礦區,目前,最著名的和田白玉山料就産於此;另外一處就是從和田市往南,沿白玉河溯源而上,那裏就是盛産歷史悠久的籽玉——山流水的源頭。

|

|

|

和田玉 |

和田玉可以分成三大類型:籽料、山流水和山料。籽料又名籽兒玉,指原生礦剝蝕被流水搬運到河流中的玉石,通常裸露地表或埋于地下,分佈于河床及兩側階地中。籽料的特點是塊度較小,常為卵形,表面光滑。因為長期搬運、沖刷、分選,籽玉一般質量較好;山流水的名字本是由採玉和琢玉藝人命名的,它是指原生玉礦石經風化崩落,被河水衝擊至河流中上遊而形成的玉石。山流水距原生礦近,塊度較大,棱角稍有磨圓,表面較光滑。第三類山料又稱山玉,或叫寶蓋玉,指産于山上的原生礦,山料塊度大小不一,呈棱角狀,良莠不齊,質量常不如籽玉。因此,按照和田玉的等級來説,籽料最為貴重,山流水次之,山料又次之。

和田市不愧為玉石之鄉,沒有到過這裡的人根本無法想象玉石對當地經濟生活的巨大影響;沒有到當地玉石市場去看一看的人,更無法想象玉石給人們帶來那種強烈的誘惑。

|

|

|

玉石交易市場 |

玉石交易,和鹽、鐵一樣,過去一直受國家控制。現在玉石集貿市場看到的興旺場面,也就是近百年來的事情。

哪兒來這麼多的玉石,沒有人説得清;多少玉石是真正的玉,更沒有人能説得清。和田市是和田玉最大的集散地。這裡的商店幾乎家家賣玉,價格高得驚人,一粒蠶豆大的山料飾物要價兩百至三百元,集市上相對則便宜得多。販玉人有漢族、也有維族,人人的腋下都夾一個小皮包,先從包裏掏出一塊,神秘兮兮地向你兜售,你看不中,他就再拿出一塊更好的。

跟我們一起來市場的專家,在人群中很快都不見了。他們更感興趣的是玉石的質地。我們這些外來的人,一進玉石市場,就被熱鬧的交易場面所感染,像發現了寶庫似的,看什麼都好。到處都是五光十色,花花綠綠的石頭,記者小張出發前自稱“玉石通”,拿著那點玉石知識或者説見聞,足足給我們炫耀了一路,此刻更迫不及待,很快進入玉石交易狀態,一口氣就買了上千元的玉石。

|

|

|

難辨真假的和田玉 |

等到大家再次聚齊,小張得意洋洋地拿著半天的收穫給大家看,他手中的玉石個個圓潤晶瑩,一個玉石專家問了一句,“你在哪買的?”小張一指前面,又趕忙問道:“您看怎麼樣?”

專家沒有馬上回答,只是把他手中的玉石舉過頭頂,朝著太陽的方向看了看,又還給了他,“這幾顆花了多少錢?”

“每塊兩百元,太便宜了!”按小張的經驗,這些拇指大小的玉石,在北京一顆最少也要上千元。

專家顯出一臉憐憫和無奈:“你上當了,這幾顆都是毛玻璃。”

“毛玻璃?!”小張幾乎不敢相信自己的耳朵,求救似的把幾顆石頭又交給其他幾個玉石專家,幾個專家都挺認真地看了看,但也異口同聲地説:“真是毛玻璃。”有一位年紀大一點的專家不忍重復,只是點了點頭。

“哇……!”小張快瘋了,大叫著衝入玉石市場。我們大家都同情地目送著他在人群中消失的背影。不一會,只見他又從人群中跑了出來,賣他毛玻璃的人早就找不到了。再説,市場這麼多人,上哪兒去找?

|

|

|

以假亂真的毛玻璃 |

小張的慘痛教訓,著實讓我們大家樂了好幾天,只要誰想開開心,就點一下小張,“你那幾塊毛玻璃,現在怎麼樣呀?”小張立刻就會垂頭喪氣半天。

據專家古方説,“和田玉雖説出在和田,但是現在要找到一塊真正的和田籽玉,那簡直是比沙裏淘金還難”。他的話在我們以後的考察中,體會是越來越深。

在和田集市上,有一個不成文的法則,就是不要圖便宜,一定要請一個行家。因為近幾年來,許多人見販玉有利可圖,假冒偽劣隨之而起,據當地的有關部門介紹,玉石市場魚龍混雜,很多的所謂“玉石”都不是和田玉,而是所謂的俄羅斯玉、河南玉甚至根本不是玉的卡瓦石、東陵石。

騙子的手法繁多,他們把撿來的石頭放在廢棄的變壓器機油中浸泡一天,據説這種油浸透力極強,浸了油的石頭手感和真正的玉石差不多。這種造假技巧有的甚至連專家也看不出來,當地有個極有名的玉石收購專家,曾經在市場上用十八萬元買過一塊假玉石,刨開一看竟然是不值一文的石頭。俗話説“便宜沒好貨”,一點不假。

崑崙山探玉源,最重要的一項科考工作就是“鑒別”。在玉石集貿市場上,我們看到了一位蓄著長鬚,頭頂發亮,腋下夾一小黑包的中年男子,他一直跟在我們後面看我們拍攝和採訪。我們一直以為他也是一個玉販子,等大家聚在一起,討論玉石優劣時,他也湊了過來。原來,這位大鬍子是一位來自河南的玉石收藏家,此人姓郭,在這個地方已經有五年之久,在這個玉石市場旁還開了一個小玉器店。我們和他談起如何辨別玉石真偽,郭先生侃侃而談,顯得非常在行,同行專家也聽得頻頻點頭。

“喜歡玉的人,最怕的就是贗品。市場上的玻璃仿製品,恐怕是贗品中最普遍、最簡單的一種。常見的是一批光溜溜、討人歡喜的被稱為翡翠的小圓環、小雞心、玉牌片的玻璃製品。這種玻璃製品是澆模而成,在高溫時的玻璃液在器物的邊沿多少會冒溢出一點,冷卻後成為隱隱凸起的范線,別説用手摸,肉眼看都會有所發現。如果手上有放大鏡,映光觀察,其中肯定有大大小小的氣泡。”

老郭還給我們介紹了三種鑒別真偽玉石的方法:

一、玻璃質地十分脆硬,結構排列疏鬆,缺乏玉的緻密和堅韌性,經不起強烈的高速旋刻,因此,一般在玻璃上加工不出高浮雕和圓雕。

二、用放大鏡查找氣泡。哪怕只能見到一個,也必是玻璃。

三、玻璃加入氧化鉻,色近紅寶石;加入氧化鈷,色近藍寶石;加入氧化鉻和氧化銅,色近祖母綠。色澤雖相近,但這些贗品的色調總顯得單薄,缺乏天然玉色之油潤、渾厚的感覺。

以高分子材料製作的假玉,屬於比較難識的品種,其顏色可以任意調配,放大鏡也難找到氣泡,只有在紅外光譜儀上立顯原形,一般的目驗很難鑒別,如果要辨其真偽,除了進行破壞性檢驗:敲碎找石質斷面或火燒看其反應外,主要是看玉石表面是否有天然石紋。一般假玉在高清放大鏡下會暴露無遺。

玉器的鑒定,分新玉和舊玉兩類。新玉的鑒定側重於真假品種、質地優劣與雕工的精細。而舊玉的鑒定就不一般了,它除了新玉的幾個基本要求之外,還要識得玉器的製作時代和在歷史上的價值。

|

|

|

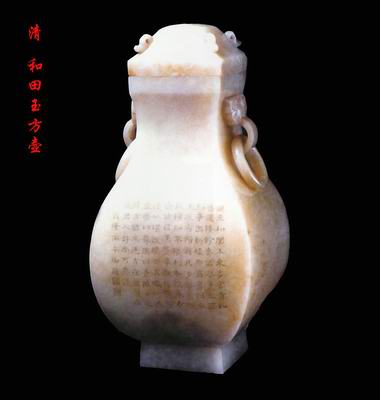

和田玉方壺(清) |

玉器歷史價值的證實,是以明確的時代為基礎的。這就意味著玉器鑒定家必須熟悉各時代玉器的常見造型、特色工藝、流行色質等。接著再參閱有關論及某一時代玉器特點的論文,互相聯絡,對玉器的斷代水平才會産生一種理性的提高。到這個時候,你應盡可能多地接觸實物,以校正書上圖畫與實物之間的視差。

另外,時代的判斷在有些玉器鑒定上允許有一定的跨度。玉石器比較珍貴,又不易腐朽。玉器自古常被人當作傳家寶,早期的玉器出現在晚幾百年的墓葬中,也是有不少先例的。

出於欺詐、牟利之目的販賣假貨,這兩種情況在中國歷史上屢見不鮮。

唐玄宗執政期間,為了祭拜天地,在禮玉失傳、又缺少大規模玉材的情況下,命令手下按《周禮》上描述的古代宗璧形式縮小仿製。對今人言,這種玉器是唐代的文物;以先秦器論,就是不折不扣的贗品。

清宮的藏玉可謂豐富貴重,但誰也想象不到,下面歷年進貢上來的玉器中,假冒偽劣者甚多。也不知是手藝百姓愚弄了逼債的官兵,還是貪官污吏愚弄了皇上,反正到了乾隆手上時,真真假假一大堆。

玉石之路自商周時期形成,其主要的路線和後來的絲綢之路基本上一致。我們在考察玉石源頭之前,曾經對整個玉石路線的重要地段進行了走馬觀花似的考察。我們參觀了很多地方的文物博物館,以及與玉石有關的古跡。在大量的令人眼花繚亂的寶玉石中,有一個現象非常地引人注目——從東往西,沿玉石之路一路出土和發現的玉石以越來越好、越來越精美這樣一種梯次出現。從甘肅武威地區邊關守將的墓中發現的玉器,其中有許多玉器的製作精美程度遠遠比同時期皇宮中的要好,而且質地純正得多,這説明了一種什麼現象呢?既然玉石被譽為官方採辦,猶如製作錢幣,由國家統一控制,從採購到運輸,以至到製成器物,全部都是控制在官家手中,按理説,最好的玉石應該是貢獻給皇上的,可實際情況並不是這樣。這就説明,嚴重的貪污腐化現象同樣存在於當時,駐守邊關的將領在玉石運輸線上大肆揩油,他們膽大包天,竟然把品質好的玉石留下來,供自己使用。這一現象除説明當時吏政的腐敗以外,還反映出中央政府對他們的控制已經非常薄弱。沿途出現的邊關守將的佩玉好過王室,無意間也為我們提供了了解當時政治和經濟狀況的一個側面。

中國古代的制假手段實在高明,有些方法説來簡直是匪夷所思。

比如,要使新玉做舊,他們把新玉石放進牛奶裏浸泡,在鍋中反復蒸煮幾次,玉石就會産生一種古灰色的舊玉效果。

一般來説,古玉的價值遠遠高於新玉,而古玉的成色又決定它的價值。如偽制古玉器“其色灰死如雞骨”,其實是把新玉放在火裏燒烤而成。不過這種方法風險很大,一旦火候掌握不好,就會造成崩裂,那就可謂玉石俱焚、人財兩空,太不划算。還有,他們為了達到血絲玉的效果,“割生羊腿皮,將玉石納于其中,以線縫固,數年取出,則玉上自有血紋。”

|

|

|

帶深紅色皮子的古玉 |

另一種使新玉産生“土花血斑”的古玉色相的辦法是先“殺狗,不使出血,乘熱納玉器于其腹中,縫固埋之通衙,數年取出,則玉上自有土花血斑。”

還有使新玉産生深紅色桔皮紋效果的辦法,是由乾隆年間無錫一個叫阿叩的人發明的。先“做毛坯玉器.用鐵屑拌之,熱醋淬之,置濕地十余曰,再埋通數月。然後取出,則玉為鐵屑所蝕.遍體桔皮紋。紋中鐵銹作深紅色,且有土斑灰。不易褪,宛如古玉”。

為了提高玉石的鑒別能力,古人制定了一系列的鑒定標準。如古人謂之玉的“五德”,也是鑒定標誌,其主要包括質地、光澤、聲音等方面,並把和田玉稱為真玉,其他玉叫為非真玉。

在現代,國際上把和田玉列入軟玉礦物學和玉石學範疇後,有人把鮑文玉(蛇紋石玉)和糟化玉,也稱為軟玉,顯然是把非真玉混為真玉了。

古人用火燒的方法來試驗玉。《淮南子 俶真訓》:“鍾山之玉,炊以爐炭,三日三夜,而色澤不變。”唐代大詩人白居易在《放言》詩中説:“試玉要燒三日滿。”據測試,和田玉具有高熱穩定性,約1000—1100度時才釋放出水,使結構發生改變。古人可能就是根據此特點,用火燒試玉的。

現代玉石行業在古人基礎上,已制定了科學的和田玉工藝等級標準。檢驗和田玉的質量,主要有質地、顏色、塊度重量等方面。

質地玉石所表現出來的性質,包括形狀、質地細膩滋潤程度、裂紋、雜質等等,是綜合性的表現。工藝界根據用和田玉的經驗,以至用坑、形、皮、性來鑒定和田玉的質量,特別是質地的質量。

坑——大部分玉石雖然産在新疆,但是,具體産地不同,質量也不一樣。人們經過長期使用,積累了豐富的經驗,能從玉的外表判斷玉的産地和質量,後來人們就習慣以産地(即坑),作為玉質優劣的代稱,如説“坑子好”,就是質量好的意思。

皮——玉的外皮。工藝上以各種皮色冠以玉名,並用以判斷玉制質。白皮、黑皮、棗紅皮、秋梨皮、鹿皮等籽玉料,皮不侵入內部,內部仍是白色,只要潤澤,都是上等好料。

玉的質地細膩滋潤方面,工藝界有很多表示缺陷,反映質量的專業用語。如説“陰”,即玉有陰暗的感覺;“油”,即非凝脂的油性感覺;“嫩”,即透明度大但不靈;“瓷”,即如瓷一樣。有了這些表現,質量就不好。細膩滋潤是鑒別玉和石的主要依據,人們愛玉也正是喜歡它的溫潤性質,因此,質地細膩滋潤的才是最好的。

顏色玉的顏色在工藝鑒定中非常重要,和田玉的顏色鑒定,一是色調,二是色純,三是色濃。色調指什麼顏色,色純指色純正,沒有其他顏色,色濃指色的色的深淺。

白玉是高檔品,以質純、潤和、色白來鑒別優劣。按顏色分,白玉分為羊脂玉和青白玉。最珍貴的是羊脂玉,其色白如脂,質地極純極潤;其次是白玉,色也白,但純和潤白不如羊脂玉,特別是潤差一點。白玉以純白最好。白玉如脂如酥,潔白無瑕,古人正是以這種玉質悟出人的品德,玉即人,人如玉,把玉捧為至貴至尊。加拿大、新西蘭都産玉,但少白玉;遼寧老玉、河磨玉、南韓玉也少白玉。近幾十年出現了俄羅斯白玉和青海白玉,其潤美程度也略遜於新疆優質白玉,惟新疆白玉獨佔鰲頭。

羊脂玉“質地細膩,白如截脂”,因色似羊脂而得名,特別滋蘊光潤,給人一種剛中見柔的感覺。這是白玉中最好的品種,目前世界上僅新疆有此品種,産出十分稀少,極其名貴。

黃玉是非常稀少的品種,由淡黃到深黃色,有栗黃、秋葵黃、黃花黃、雞蛋黃、虎皮黃等色,以色黃正而驕,潤如脂者最珍貴,其他次之。古人以“黃侔蒸梨”者最好。黃玉十分罕見,質優者不次於羊脂玉。古代玉器中有用黃玉琢成的珍品,如清代乾隆年間琢制的黃玉三羊樽,黃玉異獸形瓶,黃玉佛手等。目前市場上出現的岫岩黃玉等黃玉品種,是與和田黃玉完全不同的。

墨玉為黑色,比較少見。墨玉由墨色到淡黑色,其墨色多為雲霧狀、條帶狀。工藝名稱繁多,有烏雲片、淡墨光、金貂須、美人須等。鑒定墨玉要看墨色的分佈,一般在整塊料中,墨的成分有多有少,深淺分佈不均勻,“黑如純漆”的圈黑色也是珍品,十分難得。如在白色中墨的分佈聚集,這也是比較好的,如果墨的分佈零散,如星星點點,散于白玉中,就比較次。在整塊料中,墨的程度強弱不同,深淡分佈不均,多見於與青玉、白玉過渡。

青玉有淡青色到深青色,顏色的種類很多,古籍記載有蝦子青、鼻涕青、蟹殼青、竹葉青等等。現代以顏色深淺不同,也有淡青、深青、碧青,灰青、深灰青等等之分。和田玉中青玉最多,常見大塊者。近年,有一種翠青玉,呈淡綠色,色嫩,質細膩,是較好的品種。

塊度重量和田玉的塊度重量是工藝鑒定中的一個重要標準,同樣色澤質地的和田玉,塊度重量越大,品級就越高,價格也就越貴。塊度大的玉十分難得,歷史上重量大於100公斤的白玉屈指可數,而且作為珍寶進獻朝廷;即使現在,大玉也十分難得,1976年所採的重178公斤白玉就送給毛主席紀念堂,1980年所採的重472公斤白玉,現由揚州玉雕廠琢成“大千佛國圖”玉山,由國家加以珍藏。

現代和田玉工藝等級標準中,按不同品種分等級,其中重量是一個重要參照指標。如白玉籽,特極品塊重量達6公斤以上,二級品塊重量在1公斤以上,白玉和青白玉山料特極品塊重達10公斤以上。當然,和田玉工藝品鑒定是綜合性的,看一塊玉石要多方面分析,而不僅僅是某一方面。

對和田玉的古玉器進行鑒定,有一定的難度,但是專家告訴我們,鑒定古玉的方法也不外乎是肉眼鑒定法、礦物鑒定法和化學分析法三種。

我們在對一件古玉器的玉質進行鑒定時,首先要進行肉眼鑒定,意思就是對它的物理性質,如質地、顏色、光澤、透明度等進行觀察,並輔以一些建議測試,如用小刀或硬度筆測試硬度等,以初步判斷玉質種類,這種方法比較簡單。但是,這種方法有一定的局限性,有時不可靠,對於一些性質相似的玉質判斷更難。

和田玉摩氏硬度為6.5——6.9,用鋼刀刻不動。與其硬度相近的玉石有翡翠、南陽玉、玉髓等,翡翠的硬度為6.5——7;南陽玉硬度為6——7.5;玉髓為6.5——7。

鑒別和田玉最好有和田玉的標本,肉眼鑒定中經驗也很重要,所以最好盡可能由玉石專家鑒定。

古玉的鑒賞研究,過去附屬於金石之學。現代科學考古發掘工作開展以前,識物難以準確,過去的鑒賞家僅能依據形制文飾的風格大致將古玉分為周玉、漢玉和宋玉,並且尤其重視周玉和漢玉。這一方面是由於古人高超的工藝、技藝確實到了令近世之人驚奇的程度;另一方面,由於歷代玉器文飾怪誕,造型奇異,多屬禮儀之器,關乎“先王典章制度”,有敬天法祖傳統的中國人自然視古玉為珍寶,甚至祥瑞。

問題是如何在成千上萬的古舊玉器中將其鑒別出來。在這方面,老一輩的鑒定家如傅忠謨先生、傅大卣先生、張永昌先生,積累了大量的經驗。他們主要依據繪畫及其他雕刻工藝,將歷代古玉從形制文飾到玉質刀工,進行大量嚴謹細緻的分類排比研究,找出了唐、宋、元、明玉器的特點。楊伯達先生又依據文獻對宋玉的朝代背景進行了闡述,特別是考證出春水、秋山等大量北方遊牧民族的玉器。在此基礎上,有限但很重要的唐、遼、金窖藏和墓葬又相繼發現,中古時期玉器的面貌日益清晰起來。

這種變化是漸變,始於晉唐,定型于五代兩宋,延續至明清。漢玉中仍大量存在所謂禮器形制,而後代的玉器則幾乎都是陳設和飾物了。加之先秦兩漢考古取得了很大成就,標準器多,因此將唐以後的玉器與之區分開來比較容易。

從古至今,崇尚玉石、把玉石當作寶物的國家並非只有中國,還有中國周邊的許多國家,如朝鮮、泰國、緬甸以至印度等等,除此以外還有澳洲、美洲,美洲瑪雅人和印第安人對玉的崇尚和喜愛完全不弱于中國,甚至其程度有過之,然而真正構成像我國這樣完整而宏大的玉石文化體系,恐怕也只有我們中國了。有人説,對玉石的喜愛早已固化在中國人的靈魂裏了。就算是到了今天,那些時髦的“哈日”、“哈韓”少男、少女們,儘管他們再行為出格,你也會在他們的身上發現玉石的蹤影。也許這些玉飾並不很值錢,但是這些飾物在他們的手腕上、脖子上、甚至是肚臍眼兒上,都長久地佩帶著。

在這次玉石溯源科考之前,專家們特地為我們搞了一次古今中外玉文化比較的講座。我們認為這次講座拓寬了我們的考察眼界,在此不妨也摘錄幾則,以饗讀者。

我國玉器文化源遠流長,從下列比較中可看出其特徵與地位。

採玉時間上比較:

這裡有兩個可比點,即採玉時間的早晚和持續時間的長短。大約12000年以前,我國遼南原始居民就開始用蛇紋石打制砍砸器。7000年前的新樂文化出現了磨制較精的彩石石鑿,河姆渡出現了彩石玉玦,距今4000到6000年的新疆羅布淖爾先民已經採用和田玉磨制無孔石斧。在此後4000年裏,我們祖先的治玉活動從未間斷過。

國外最早使用玉器的是公元前2000年至3000年的西伯利亞原始文化,他們用軟玉製造工具和圓盤,但此後銷聲匿跡,未再重現。日本古代硬玉大珠出現于繩文時代中期(公元前2900年——公元前2300年);碧玉管出現于彌生時代(公元前300年——公元300年),到了古墳時代(公元300年——440年)治玉工藝便衰落以至消亡。印第安人玉器開始於公元前1000年,至公元900年趨於消失。關於採玉時間的早晚,雖因檢測手段不同,可能出現一定的誤差,但可以肯定,中國是用玉最早的國家之一,同時也是用玉持續時間最長的國家。

玉色上比較

國外各産玉地點所出之玉,色澤均較為單調。日本、印第安玉器以翡翠為主,其軟玉亦呈深淺綠色;歐洲軟玉呈青、綠色;貝加爾湖附近所出玉石上帶有墨點;孔東原始文化出白色軟玉。而我國和田玉除了青、碧、墨色之外,還有黃、白等色玉,其中尤以羊脂白玉最優。日本硬玉和碧玉、毛利人碧玉、印第安瑪雅硬玉之質地均缺少溫潤晶瑩之感,而我國和田玉質地細膩縝密。因此,從玉質、玉色上比較,和田玉亦是國外玉石所不及的。

責編:陳玥 來源:CCTV.com

|