八月週五的北京,從長安街自西往東的走,坐在特1路較高的車窗旁觀看著窗外的景色,所有的小車都像蝸牛一樣緩慢爬行,每一個車站都充滿了焦急和無奈的面孔,我坐在車上想,如果沒有地鐵慷慨的分擔,我們都可以步行上班了,這個時候前方的一個小姑娘説了一句很經典的話:世界上最長的路就是北京的路。回憶起在《南方週末》、《三聯生活週刊》上看過的諸多經典小文,都不如此刻的這句話貼人心扉。

到底什麼是最遠的距離,每個人可能都會有自己的答案。去年年底參加南極冰蓋科考坐了整整一個半月的船,從東海到南中國海,到太平洋、印度洋,越過赤道跨過南大洋到達了南極,歷程2萬多公里,從空間上來講是我走過最長的距離,每天與海水相伴,看著海水的顏色由黃變綠、由綠變藍、由藍變黑。聽起來可能還是一件比較浪漫的事,但是我們的船是一艘科考船,名叫雪龍,從名稱與傳説中的TITANIC比起來就缺乏浪漫,從男女搭配上是133:3,所以一個半月的航程就變得很遠,加上每天都吃同樣的開水煮白菜,本來遙遠的距離又被撐長了。

想起十多年前上大學的時候,我從新疆坐火車進入嘉峪關,再從北京轉車,由山海關出關,到達長春,整個行程除去轉車的時間,在火車上的耗時達94個小時,行程5000多公里,當時就覺得這是世界上最遠的距離,因為我們都坐硬座,實在累了就在座位底下鋪張報紙睡覺,臉旁最多就是各種型號的鞋子和可以被稱作雕塑的襪子,睡過一晚之後,你的嗅覺會失靈,在感官遲鈍之後,你就會覺得距離更加遙遠。

回過頭來很多人都會發現,空間的距離並不遙遠,遙遠的只是你的感受,記得10年前從北京西站轉車回家,在時間充裕的情況下去瞻仰了傳説中的中央電視臺,當時我正在吉林大學新聞系讀書,在門口望望了裏面,期盼著看到一個電視上熟悉的面孔,膜拜式的張望了許久,也沒有看到一個熟悉的面孔,當時心裏就在想主持人可能都走後門了,看著大院裏提著機器進進出出的男男女女,覺得裏面的每個人都很時髦,(當時還不知道有時尚這個詞),拿著學生證想進去參觀一下,也被退回了,臺門口的警戒線告示著我,這裡是不可逾越的,那個時刻真覺得CCTV離我很遙遠,如果將來到CCTV工作可能要走很長的一段距離,現在每當在臺門口看到一雙雙充滿夢想的眼睛,真的想告訴他們這裡大多數的人和時尚的距離都很遙遠。

99年剛參加工作的時候,在官園附近租住了一個房子,每天下班的時候心情都還是不錯的,從車公莊地鐵站到官園的房子也就五分鐘的路程,吹著口哨也就回去了,但是每個月總有那麼一兩天這條路走起來會變得很漫長,真心的希望地鐵站與租住的小屋是世界上最遙遠的距離,想走也走不到,原因全部都在於房東已經在那裏等著收房租,難怪在大學的時候從報紙上讀到的都是詩人的名字,工作了以後怎麼報紙上連哈耶克這樣古董經濟學家的名字都那麼多,更別説經濟人物了。

| |

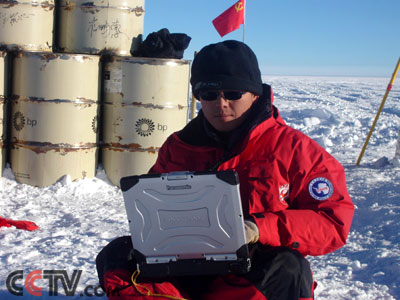

在南極的時候,因為和戰友每天要拍攝、編輯、傳送,睡覺的時間都沒有,也就沒有感到走了多少的路,新年的時候離祖國的直線距離已經一萬三千五百公里,但是還可以打通電話,聽到親人的聲音,就沒有覺得距離很是遙遠,但是到了南極冰蓋最高點以後,對裏的冰雷達雪家要去附近70公里以外的地方作些考察,當時只有三個去,我們十個人送他們三,都覺得他們要去一個世界上最遙遠的地方,相對於我們已經在南極內陸走的路70公里真的不算什麼,但是那是一段我們沒有走過的路,而且不是集體走的路,我們都覺得非常遙遠,失去聯絡的12個小時之後,我們收到了他們的聲音,不太清晰的聲音清晰的表達了他們三人的意思,那裏沒有風的聲音,他們感覺很孤獨,這個聲音好像來自天邊一樣,雖然歌德説品德都是在孤獨中培養的,但是我想那只是喧囂中的孤獨,而不是寂靜中的孤獨。在那一刻,大家都無聲了,10個人與3個人的距離感覺變得很遙遠,隊長隨後説了一句話:大家等你們回來。於是我們就像電影《甲方乙方》裏面的偷吃雞的那小子等待葛優一樣,呆呆地張望著遠方。

現在,為了製作《可可西裏大穿越》的節目,我的戰友又要遠赴可可西裏了,一個離天空最近的地方,又是一次萬里征程,又是一段前人沒有走過的路,因為未知而顯得更加遙遠。在接下來的2個月裏,我們電視臺前後方的同事都要沉浸在對可可西裏無盡的愛之中,其實我們在此前已經愛了這個“神秘的少女”很久,這一次橫穿可可西裏我們要徹底的表達一次對她的愛意,泰戈爾曾經説過:世界上最遠的距離,不是生與死的距離,而是我站在你面前,你卻不知道我愛你,希望可可西裏知道我們的愛,這樣最遠的距離也不再遙遠。(李亞瑋)

責編:戴昕