| |

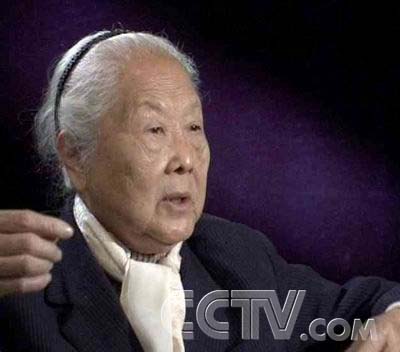

| 朱竹雯 |

| |

| 在部隊的王真 |

| |

| 王真 |

| |

| 臧文 |

CCTV.com消息:1937年,日本人佔領了王真的家鄉揚州時,她剛滿18歲。1938年後,日本佔領了當時京浦線上所有重要的城市,並在學校裏實行奴化教育,王真輟學了。

1938年春天,不甘心當亡國奴的王真辭別母親,一個人來到蘇中地區。1938年底加入了新四軍,開始在蘇中金庫負責重要的財經工作。在那裏,她認識了另外兩位從上海來的女學生朱竹雯和臧文。

1941年,對於新四軍來説,是一個鬥爭形勢最為嚴酷的時期。這年,日軍和偽軍同時加強了對蘇中的掃蕩和清鄉。代軍長陳毅提出了“叫化子打狗還得手拿棍子背靠墻”。蘇中地區不僅建立了抗日根據地,而且開始獨立發展生産,發行貨幣,也就是後來赫赫有名的抗幣。如今我們很難想象,在敵人不間斷的掃蕩和清鄉中,這些抗幣的保險櫃就是像王真一樣的女戰士的肩膀。

當年,在因敵人掃蕩而轉移的蘇中部隊中,常常可以看見將沉重的鈔票袋子背在自己身上的女戰士。

那個時候,從事新四軍財經工作的大部分都是十六、七歲的女孩子,被尊稱為老大姐的王真也只有19歲。在掃蕩最嚴酷的階段,她們幾乎夜夜行軍,天天搬家。這樣的生活對於很多從城市裏來的女孩子是很大的考驗。

朱竹雯和臧文幾個金庫的女同志,把金條金磚包好,用麻繩捆結實。揹包太重了,勒得她們很疼。要是過獨木橋就更麻煩,又濕又滑,有時還要爬行。可她們沒有叫苦,她們都知道這是打日本鬼子的錢,一分都不能丟。

然而,危險遠不止這些。蘇中的偽軍從1941年初的3000人劇增到了年底的33000人,而日軍據點也從12處增加到了54處。隨軍的財務人員經常和敵人遭遇。.

一次從寶應地區轉移時,臧文她們還沒有過封鎖線,躲在樹上的敵人向她們打槍。臧文和戰友背著錢隨著部隊迅速撤退,在伸手不見五指的夜裏,一口氣跑了七八里。一停下來馬上清點,一分也沒少。

在掃蕩最嚴酷的階段,王真所在部隊從未損失過一分錢。每次聊起當年背錢的遭遇,王真總是沉默,她看見太多同事的犧牲。那時每半年召開一次財經會議,總是特別熱鬧,大家心裏清楚,能見上一面就算是緣分。

為了支持抗日,蘇中地區的百姓都自願交稅。1941年,蘇中的稅收多達1587萬元。1942年又完成了“百萬擔公糧,三千萬稅收”的財政任務,錢越來越多,轉移越來越不方便了。為了找到一個適合存放錢財的場所,財經部的同志們費盡

了腦筋。在離敵人據點較遠的東臺地區的海域,新四軍在當地有著穩固的群眾基礎。王真所在部隊最終選擇了一艘大漁船,決定把整個蘇中的金庫都轉移到這艘漁船上。但這也意味著必須從財務人員中找到最可靠的人選來看守滿船的財物。

當時,有不少年輕的女戰士都積極地要求上船,覺得在茫茫大海上看看日出日落是挺浪漫的事。性格內向的王真成為最終人選,很多女孩都非常羨慕她。

可船上的日子很艱難,王真暈船暈得厲害,五臟六腑都要吐出來了。退潮時,船擱淺在沙灘上,沒有跳板,就釘根繩子,王真上下船都是靠這根繩子。

所有的錢都放在漁船的底艙裏,上面蓋著一層木板,王真夜夜睡在錢上。雖然周圍全是水,但王真還是常常為找到一點可以食用的淡水而發愁。在船上的日子,除了吃飯睡覺,王真每天所能做的事情就只有看日出,看日落,數星星。偶爾有機會到老百姓家裏去,洗一洗,搓把衣裳,拿到船上曬。要是颱風來了,就躲到艙裏,用板子把艙門釘死了,不能出來。要船在,人在;人在,錢在。

王真的戰友們仍在源源不斷地將錢背到船上。這些錢都是戰士們在前線浴血奮戰必不可少的物資保證。然而此時朱竹文在財務工作上犯了一個嚴重的錯誤,有2000無錢的帳單找不到了。儘管她丟的只是一張帳單,但仍然觸犯了部隊嚴格的財經紀律。

其實此時的朱竹文已經是主管蘇中地區財經工作最高領導管文蔚的妻子了,但是丈夫還是毫不留情地處罰了她,不讓她再做財務。只有21歲的朱竹文哭成了淚人,隻身離開部隊,去上海從事地下工作。

朱竹雯到上海後,收到王真的信,得知她和海防團的一位營長結了婚。

原來王真在海上認識了這位營長,組織上特別批准他們成婚。他們在海邊舉行了簡單的婚禮。兩個人將各自的揹包放到一起,就算成家了。

婚禮後的第二天,王真又回到了船上,而丈夫隨著海防團去前線參加戰鬥了。就在抗戰勝利的前夕,王真的丈夫在攻打興化的時候犧牲了。而結婚以後,王真和丈夫只見過3次。

組織上擔心性格內向的王真在船上容易觸景生情,就安排她下了船。下船時,滿船的錢財一分也沒少。

60多年過去了,這3位當年的女學生如今已是白髮蒼蒼,她們仍是好朋友,都生活在南京。

責編:辛梓