字幕:這個故事不僅具有真實性,而且很完滿、很傳奇。

解説:2005年8月25 日,曾在戰火中被聶榮臻元帥救養的日本孤女美穗子第六次來到中國,參加了為了紀念抗戰勝利六十週年舉行的中日友好交流大會。

解説:在會上,美穗子再次講述了六十五年前,聶將軍戰火救孤的那段往事。

讓這件事浮出水面的是一篇發表于1980年5月28日的文章。

| |

| 《人民日報》登載的《日本小姑娘你在哪》 |

解説:1980年5月28日《人民日報》刊發了一篇題為《日本小姑娘你在哪?》的通訊。沒有想到的是。這篇文章就像一粒石子激起了層層浪花,在社會上引起了極大的反響。更沒有想到的是,這篇文章讓四十年前的一段往事,最終引出了一個圓滿的結局。

解説:這張照片拍攝于65年前,1940年8月21日,百團大戰期間。戰地攝影記者沙飛在拍攝這張照片時説:“這些照片現實可能沒有什麼作用,也不是完全沒用,幾十年後發到日本,可能會發生作用。”40年後,歷史見證了沙飛的預言。

同期:吳瑞鈞 前中日友協秘書長

| |

| 吳瑞鈞 |

1972年中日兩國實現了邦交正常化,1978年中日兩國又締結了中日和平友好條約,中日兩國的關係在各個領域都開始發展,也可以説是處在一種升溫的階段裏頭。

同期:吳瑞鈞 前中日友協秘書長

在這樣一個大環境下,大概1980年初,《解放軍報》的副社長姚遠方同志在翻閱過去戰爭年代的史料的時候,發現了有三張,在1940年就是在抗日戰爭烽火年代裏頭拍攝的珍貴的照片。這三張照片就是當時任晉察冀軍區司令員的聶榮臻元帥,與被八路軍在火海中間救出的日本的孤兒,後來並決定把孤兒送回給日本的兩個姐妹的照片。

| |

| 周秘書 |

同期:周秘書

1980年的4月份總政華南的副主任帶著姚遠方同志,一起來採訪聶帥。那時全軍開政治工作會議。他們來請示聶帥關於政治工作方面聶帥有什麼指示,這樣談完了以後,遙遠方同志拿出了那三張照片,問聶帥還記不記得這個事情。

解説:照片上那個眼神略帶憂鬱的孩子 ,是一個劫後余生的日本孤女。父母雙亡,她和她的一個還處於襁褓之中的幼妹,被八路軍戰士,從濃烈的戰火中搶救了出來,隨後,這兩個日本孤女,在前線司令部裏,成為聶榮臻將軍的小客人,得到週到的照料。後來又派使者越過戰線,把她們送回日本侵略軍獨立混成第四旅團的軍營。這個故事發生在1940年抗日戰爭期間。

同期:姚遠方 《日本小姑娘,你在哪》文章作者

| |

| 姚遠方 |

因為事情我們都已經知道了,但是沒有親身經歷的人。真正親身經歷的,真正親身接見日本小姑娘的只有聶帥,所以做了很多采訪工作以後,最後來請示聶帥,所以我去請示聶帥,聶帥和我們都挺熟的。都很平易近人,都和我們談。

同期:周秘書

聶帥當時看了以後説記得啊,這是當時百團大戰的時候,從戰火裏面救出來的,兩個日本小女孩,他還記得這個事情。姚遠方同志問他:你記不記得這個小女孩叫什麼名字?聶帥想了一會,他説我記得她好像叫“興子”。好像叫興子。

解説:照片喚起了聶帥四十年前的回憶。很快,姚遠方就完成了一篇通訊《日本小姑娘,你在哪?》,刊登在了國內的報刊上。

同期:周秘書

姚遠方同志根據聶帥談話,另外事前他也寫了稿子《日本小姑娘,你在哪》。寫了這麼一篇稿子。後來這個稿子在《解放軍報》上面,《解放軍畫報》上面都發表了。四月份《解放軍報》發表了,五月份《解放軍畫報》上面發表了。那麼這件事情當時報紙上做了報道,做了報道以後,引起了中日兩方新聞媒體的高度關注。所以這樣《讀賣新聞》的記者就到國內去找去.

解説:1980年 5月28日新華社播發了這篇通訊,《人民日報》、《解放軍報》、《光明日報》、《文匯報》和其他一些省市的報紙也都刊載了這篇文章和這張珍貴的歷史照片。報道也引起了日本新聞媒體的關注。日本共同社駐北京記者,最先把文章和聶榮臻司令員與日本小姑娘在一起的照片發到日本。5月29日,日本《讀賣新聞》用很大版面,突出刊登了這篇文章和照片,題目就是“興子姐妹,你們在哪?聶將軍四十年後,呼喚叢戰火中救出的孤兒”。

同期:姚遠方

(文章)就是介紹我們軍隊在打仗的時候,撿了一個小孩子,是日本小孩,我們部隊精心護養,保護她,撫養她,後來帶回來,帶回來以後又把她送回日本,就表現我們軍隊的國際主義精神。

解説:“這是四十年以前的事了,我時時在想:兩個孤苦伶仃的孤兒,被送回日本軍營以後,他們的遭遇會怎樣呢?這弱小的生命,能不能在兵荒馬亂中倖存下來?戰後,她們回到自己的家鄉了嗎?在中日兩國人民關係日益密切的今天,這個想法更加深切。

兩位日本小姑娘,你們現在哪?那時節,你們一個四歲,一個才幾個月,如今都是四十開外的人了。我望著你們童年的照片,在日本地圖上尋覓你們的蹤影。呵,小姑娘,你現在哪?”

解説:在這篇報道中還寫到:聶榮臻副委員長在回憶起這段往事時,似乎記得那個大孩子名字叫興子,她們所住的山村是中國河北省井陘縣紅河漕村。

同期:吳瑞鈞

| |

5月29日日本《讀賣新聞》就轉載了姚遠方的這篇文章,並且在文章裏還強調説四十年來,聶榮臻將軍還一直牽掛著這個姑娘。緊接著讀賣新聞就開始尋找,尋找這個小姑娘。讀賣新聞通過查閱當時的一些歷史記載,拜訪一些有關人士,很快在6月8日在報紙上又發表文章,説找到了這個日本小姑娘,可是這個日本小姑娘,四十年前的小姑娘,她的名字不叫做興子,叫做美穗子。

解説:6月3日,也就是在中國報紙發表《日本小姑娘,你在哪?》的第六天,文章中説的叫“興子”的日本小姑娘終於找到了。然而,找到的日本小姑娘並不叫興子,而是叫美穗子。

解説:聶榮臻元帥在自己的回憶錄中曾經這樣説到:“我問她叫什麼名子,她“嗯嗯”的回答著。翻譯在旁邊説,她説叫‘興子’。我聽這個名字差不多,像日本女孩子的名字,日本的女子很多都叫什麼子什麼子的。”

同期:周秘書

但説後來他們講,這個日本話裏這個“興子”是死了的意思,她以為聶帥是問她家裏怎麼樣,所以她説“興子,興子”。因為戰爭年代,百團大戰,戰火非常激烈的情況下,也不可能做很多的細緻的考證,因為現場也沒有日語翻譯,所以聶帥只有一個印象,就是她的名字可能叫做“興子”,但是實際上她的名字後來經過日本“讀賣新聞”採訪以後,知道她的名字叫美穗子。是拿了這個照片去採訪的。

| |

解説:1980年6月8日,《讀賣新聞》在顯著位置上刊登了文章《我就是興子》,旁邊還附有美穗子的大幅照片。

同期:吳瑞鈞

找到她時她當時已經44歲了,不叫興子,叫做美穗子。《讀賣新聞》的那篇文章標題是“我就是興子”。我就是興子,實際上她的名字叫做美穗子,她現在住在日本宮崎縣的都城市,已經有了三個女兒,和她的丈夫開了一家五金店,過著非常幸福的生活。

解説:闊別四十年的日本小姑娘,在37萬平方公里的國土上,僅用了六天時間就找到了,這是中日兩國人民熱心關注中日友誼的結果,也是兩國新聞界人士通力合作的結果。在短短的幾天時間裏,僅《讀賣新聞》就接到50多個讀者的來信和電話,大部分是提供線索的,其中又多數是曾經在中國正太路駐留過的日本舊軍人。

解説:《讀賣新聞》的兩位記者,通過查找當時管理井陘煤礦的日本華北交通公司的檔案,發現1940年8月21日死亡的井陘煤礦火車站副站長的名字是加藤清利,上面還有他長女的名字叫加藤美穗子,以及她回國後的住址。儘管這個地址是戰前的舊地名,並且美穗子已經出嫁了,但是記者們在當地政府的幫助下,還是很快就找到了美穗子。

| |

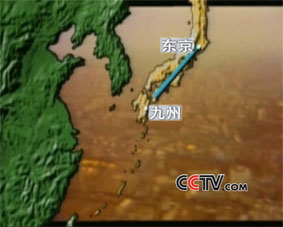

解説:位於日本九州島東南端的都城市,是一個僅有幾十萬人口的小城市,美穗子的家就在都城市城區的南側,靠近郊外農村的梅北町,誰也沒想到會這樣快在這偏僻的小城鎮找到日本小姑娘的下落。

同期:吳瑞鈞

為什麼就是肯定是這個美穗子呢?有這麼一段。日本報社登的,就是美穗子在被送回去的時候,還和她的家人,還和她的伯母説,梨很好吃,還説自己坐在筐子裏,有人挑著她。石家莊不是有雪花梨嘛,那個梨很好吃,她説過這樣的話。另外當時,美穗子的外祖父,還有她的伯父,還有她的姑姑,從日本來接美穗子回去,還有以及她父母的骨灰帶回去,在北京車站的時候呢,有日本人看到她。因為當時美穗子還很小,還不知道悲痛,還是天真無邪的樣子,有一個日本人寫了一首短詩,就是父母已經都化為骨灰,但是天真無邪的孩子臉上顯不出悲容,還寫了一首短詩,報紙上看到這篇文章,還把這首短詩也發表了,所以説肯定就是這個美穗子,不會有錯。

解説:6月4日,《讀賣新聞》總社派人從東京乘飛機趕到宮崎縣又改乘電車,以最快的速度,把放大了的興子的照片送到美穗子面前。拿這張照片和美穗子三歲時與母親一起照的照片放在一起,那眼睛、耳朵、前額、小嘴都和牽著聶司令員手的日本幼女完全一樣。沒錯,美穗子就是“興子”!

同期:美穗子

| |

我從報紙上讀到這篇報道時,做夢也沒有想到我就是文章中所説的“興子”,而且當時我還和我丈夫一起像議論別人一樣,別人也有與我一樣的經歷。當知道報紙上的興子就是我的時候,我吃驚的程度只能用如雷震耳這個詞來形容。

同期:美穗子伯父 加藤國雄

| |

是真的,當時我接她回來時的情景都還記得很清楚,不久她妹妹就病死在醫院裏了。

解説:自從被八路軍送交給日軍後,1940年的九、十月間,美穗子的伯父加藤國雄從石家莊把她接回故鄉都城,從此美穗子就一直和自己的祖母、伯父一起生活。

解説:在知道自己就是興子的當晚,美穗子激動地給救命恩人聶將軍寫了一封信,表示感謝,並表達了想到中國訪問的願望。這封信被次日返回東京的《讀賣新聞》的記者帶回,急速轉給北京的聶將軍。

解説:6月8日,《讀賣新聞》以很大的篇幅刊登了“我就是興子”的報道,並刊登了美穗子給聶將軍寫的信。“我匆忙看了《日本小姑娘,你在哪》的報道,我驚訝了,我不就是將軍所要尋找的興子嗎?如果情況允許,我想訪華拜訪閣下,特別要感謝您的救命之恩。”

同期:吳瑞鈞

很快駐京的《讀賣新聞》的記者就把美穗子這封信交給了聶帥。交給了聶帥以後呢,後來就考慮因為當時中日關係正處於升溫的階段,這件事也是中日關係中間的一個美談、一段佳話。從事中日友好工作的人士都認為很有必要邀請她到中國來訪問。

同期:周秘書

聶帥知道她還在,而且美穗子還寫了信,寫了信給聶帥。他們宮歧縣都城市的當時領導都給聶帥寫了信,聶帥看了以後,看到美穗子這個情況呢,覺得當時正是中日友好,希望能夠關係搞的更好的時候,所以聶帥就提議邀請美穗子來訪華。

解説:很快,美穗子就收到了聶帥的回信,邀請她們全家訪華。

同期:美穗子

我就是興子的消息傳開後,每天都有新聞記者來採訪我,或者是親戚朋友來看望我,根本顧不上工作了。每天我都要收到從日本各地以及中國的來信,多的時候一天能收到20多封。

同期:吳瑞鈞

那個時候美穗子的事情傳出去以後,在日本影響特別大。我當時聽美穗子的丈夫告訴我,就是自從美穗子決定要訪問中國,平均下來他一天要收到20多封日本全國各地的來信,總共可能他收到4、5百封來信。特別是一些舊軍人,就是參加過侵略戰爭的老軍人。給她寫信特別多,信上都是要求她們到中國來以後呢,替他們向中國人民謝罪。

解説:1980年6月24日,中國駐日使館得到了邀請美穗子訪華的正式請帖,出發的具體日期是7月10日,這一天恰好是美穗子44歲的生日。

同期:美穗子

想到能在我的生日這天去訪問我的第二故鄉中國,我的心情就特別激動。

| |

| 美穗子訪華前的歡送會 |

解説:臨出發前的美穗子更加忙碌,宮崎縣、都城市以及當地的一些團體,也都為美穗子舉行了歡送會。

同期: 吳瑞鈞

她當時走的時候,給每美穗子送行的人有一兩百。就是美穗子所在的市領導、市長、副市長。還有宮崎縣的領導,還有她是從長崎坐飛機過來的,長崎縣知事什麼的都到機場去給她送行,她村子裏的一兩百人為她送行。還有很多人給她捐錢,希望她訪問中國成功。一時間美穗子不僅在中國,也成為了日本的一個新聞人物了。

同期: 吳瑞鈞

日本軍國主義在中國所犯下的罪行罄竹難書。但是就是説我們的八路軍戰士,我們的聶榮臻元帥,在抗日戰爭最激烈的階段,能夠對日本的孤兒表現出這種寬大、慈愛、仁慈,這種做法,我覺得充分表現了我們的軍隊的光榮的傳統。只要他有良心,只要他是一個人的話,沒有人不受感動的。

解説:美穗子與聶將軍,久遠年代的一件往事。半個多世紀前的那場戰爭,烽火硝煙,也已經成為遙遠的過去。而唯有當年救孤的場面,保存在人們的記憶中,久久不能忘懷。

同期:吳瑞鈞

每穗子後來回去以後也是很苦很苦的,她和她祖母一塊生活,甚至連一天一角錢,相對於我們中國的一角錢都沒有,他也得一邊唸書還一邊幹活,也是受很苦的。日本人民也是深受其害,就是美穗子的坎坷經歷,就是一個最生動的最好的證明。

同期:美穗子

我越來越感覺到,去中國訪問不是我一個人的事情,我要代表關心我的命運的所有日本人去見聶將軍,向他和中國人民表示永遠感激的心情。

解説: 1980年7月10日,美穗子乘飛機離開日本飛往中國,開始了她的感恩之旅。在千里之外的中國北京,一位81歲的老人,正在等待著她的到來。

責編:李菁