央視國際 www.cctv.com 2006年02月08日 07:55 來源:

| |

| |

| |

新京報消息:最新發佈的一份研究報告稱,在未來50年裏,中國社會現代化需要完成兩次社會轉型,一是從農業社會向工業社會、從鄉村社會向城市社會轉型;二是從工業社會向知識社會、從城市社會向城鄉動態平衡社會轉型。

由中國科學院中國現代化研究中心、中國現代化戰略研究課題組完成的《中國現代化報告2006》7日發佈,這份以社會現代化研究為主題的報告説,這兩次轉型,將從根本上改變中國人五千年形成的傳統習慣和生活方式,導致社會利益和社會角色的重新洗牌。

專家們在報告中提出,與兩次社會轉型相適應,中國社會現代化在推進新型城市化、推進社會信息化、推進社會知識化等三個方面,未來50年均需完成兩次轉變。

推進新型城市化方面,中國人口空間結構將先後有從農村社會向城市社會和從城市社會向信息化、知識化的城鄉動態平衡社會兩次轉變,基本任務是到2050年,城市化率提高至80%左右,郊區化率提高至50%左右。

推進社會信息化方面是中國人的生活條件和生活方式要先後發生兩次轉變,一是從農村生活方式向現代城市生活方式轉變,二是從城市生活方式向信息化、知識化、國際化生活方式轉變,基本任務包括:到2050年,信息化率達80%左右;出國旅遊率達50%左右;汽車普及率達50%左右;預期受教育年數超過17年。

推進社會知識化需加速中國勞動結構的兩次轉變,一是工業勞動力比重超過農業勞動力,實現就業結構工業化(非農業化),二是知識性職業比重超過生産性職業,實現職業結構知識化(非物質化),基本任務是在未來50年,農業勞動力、生産性職業比重分別年下降5%和2%左右,知識性職業比重年上升3%左右。

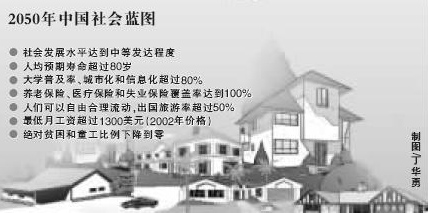

《中國現代化報告2006》描繪的前景是:2050年的中國將是一個中等發達社會,人均預期壽命逾八十歲,養老、醫療和失業保險覆蓋率達百分之百,人們可以自由合理流動,按2002年價格最低月薪超過1300美元,絕對貧困和童工率下降到零。

■報告解讀

《中國現代化報告2006》對於21世紀中國社會做出藍圖規劃。中科院中國現代化研究中心中國現代化戰略研究課題組組長、中科院中國現代化研究中心主任何傳啟對報告進行了解讀。

兩次現代化在中國可同時進行

報告摘要:中國社會現代化路徑圖基本思路是採用綜合社會現代化原理,協調推進兩次社會現代化,加速從農業社會向工業社會和知識社會的轉型。

解讀:中國到底應該走何種現代化的模式,我們先從發達國家的現代化之路説起。這條道路的第一個階段是城市化,第二個階段是郊區化、信息化、綠色化、理性化等。中國的社會現代化可以借鑒發達國家的老路,但是,過去的經驗證明,欠發達國家走發達國家的老路,追趕發達國家的實現概率只有0.2%到1%,可以説是小概率事件。聯絡到中國擁有13億人口這個因素,如果還是沿著發達國家的老路去建設現代化,成功的幾率基本等於零。因此,中國的社會現代化必須走一條新路。1997年,前中科院院長周光召在香山會議上提出中國應該走一條不同於發達國家的現代化之路,通過8年的研究,我們證明了這個判斷是成立的。

我們在發佈的報告中提出了中國社會現代化運河路徑(目標已明確,路徑可選擇,模式和方法可隨時間變化)圖,按照這個路徑圖,我們要在21世紀末成為社會現代化的發達國家。如果我們還是走發達國家的現代化建設的老路,那麼這個目標實現的可能性只有6%,在過去的40年中,全球從欠發達國家升級為發達國家的也只有三到四個國家。

因此,我們提出的現代化運河路徑圖是借鑒了世界現代化發展的基本規律,同時也結合了我國的國情,在我們的理論中,與發達國家的現代化之路不同,在我國,第一次現代化與第二次現代化可以同時進行,這樣可以大大節省現代化建設的時間,同時可以開闢新的現代化路徑。

新型城市化戰略2010年啟動

報告摘要:2010年起實施新型城市化戰略,實現人口、空間結構的兩次轉變,建設城鄉平衡社會。

解讀:我們的報告只是政策建議,而非具體的操作方案。我們的觀點是應從2010年起實施新型的城市化戰略。因為我們再也不能走傳統城市化的老路子。如果再按傳統的城市化模式,代價巨大。因為,在未來的五年,我們將有5億農民進入城市,然後又有6億城市居民進入郊區。

根據我們的建議,新型的城市化戰略將實現10個協調發展,目標是使人口與空間實現兩次轉變,即第一次轉變是從農業人口變成城市人口,第二次轉變是城市人口變為郊區人口,實現城鄉平衡。我們認為,理想的新型城市化的模式是以郊區化為主,即郊區人口占50%,中心城區人口占30%,農村和小城鎮人口占20%,人口在三個區域之間可以自由流動,取消戶籍限制,建立信用社會。

本報記者郭曉軍

中國社會現代化10條建議

●組織研製和實施中國社會現代化路徑圖

●持續推動社會發展模式的兩次轉變,建設信用管理社會

●推進國家反貧困戰略,建設沒有“絕對貧困”的國家

●實施社會福利化戰略,建設和諧高效的新型福利國家

●實施新型城市化戰略,建設城鄉平衡社會

●實施社會信息化戰略,建設信息化社會

●實施社會知識化戰略,建設知識化社會

●普及免費義務教育,建設人力資源強國

●推進衛生體系現代化,建設健康長壽型國家

●消滅信息鴻溝,提倡終身學習,建設學習型社會。

■專家訪談

“經濟現代化只是手段”

中科院中國現代化研究中心中國現代化戰略研究課題組組長何傳啟昨日接受了本報採訪。

新京報:這次的報告完全不同於去年的報告,與經濟現代化相比,社會現代化對百姓的影響和關係到底有多大?

何傳啟:社會現代化與經濟現代化是完全不同的,是一個高度綜合的概念,比經濟現代化更複雜。

社會現代化可以從四個角度進行解釋,一是社會領域發生革命性的變遷;二是長期的有階段性的過程;三是一種持續的國際競賽;四是從國內和國際兩種視角看,這種現代既是絕對的,又是相對的。

新京報:縮小社會現代化的差距是否要比縮小經濟現代化的差距艱巨得多?

何傳啟:是的。我們在去年的報告中提出,在本世紀末,我們的經濟現代化水平將進入世界前十,而在今年的報告中,我們提出,社會現代化水平儘管綜合水平比美、英、德、法等國差距超過80年,但是,我們的目標是在本世紀末,社會現代化水平在世界前列,這個目標確實要比經濟現代化困難一些。我們的現代化建設的最終目標是實現社會現代化,經濟現代化只是手段。

新京報:在中國社會現代化的地區排名中,一些經濟不太發達的省份也進入前十名,這是什麼原因?

何傳啟:這個排名是按照每年的統計年鑒和國際通行的指標進行排列的。的確,社會現代化程度高的一些省份經濟發展水平不算很高,但是,經濟現代化與社會現代化的評價指標是完全不同的,出現這種結果很正常。

新京報:報告認為中國的社會現代化具有後發效應,如何解釋這個後發效應?

何傳啟:這是與發達國家的先發優勢相比較而言的。在過去的全球的300年現代化歷史中,有先髮型現代化國家和後髮型現代化國家,先髮型國家就是發達國家,他們具有競爭優勢,可以制定遊戲規則,而後發國家可以借鑒先發國家的經驗,可以減少走不必要的彎路,這就是後發效應。但是,我們也不能對後發效應過高估計。

采寫/本報記者 郭曉軍

責編:常穎