|

《滇緬公路》(二):爭分奪秒的運輸 11月18日

央視國際 2003年11月19日 17:46

(編導:羅巍)

|

|

|

“風雪丫口”的風雪戰士:這是高黎貢山口上最高的一個山埡口。當年中國遠征軍戰士為了攻剋日軍設在此處的軍事要塞。幾千名戰士餐風沐雨,頑強攻擊,傷亡極其慘重,這裡是二戰期間全球反法西斯戰爭中海拔最高的戰場,中國軍隊在這裡為重新奪取滇緬公路灑下了熱血,永遠值得後人景仰。 |

1937年底,中國軍隊在上海與日軍的戰鬥打得異常激烈。國民政府調集了最精銳的四十萬大軍,集中了空軍和海軍在上海拼死抵抗。與此同時,一場空前的大撤退開始了。

到1939年1月,有大約300多個工廠和幾十所銀行從上海和南京等沿海城市遷往了內地,這其中有很多遷到了雲南。戰時撤到昆明來的機關學校也有不少。

大西南的重慶、成都和貴陽等地也遷來了大量的工商企業和大學,還有內遷的大批軍政人員,過去人煙稀少的西南地區人口猛增,這些人員所需要的基本消費品和工廠企業所需要的生産原料,絕大多數都需要從國外進口。

1938年8月底,經過20萬人的艱苦努力,滇緬公路終於可以勉強通車了。在它剛一竣工後不久,滇緬公路就馬上成為了中國與外部世界聯絡的惟一的運輸通道。這時,它也就又多了另一項任務:往大後方運輸生活消費品和工業原料。

國民政府的軍事委員會成立了西南運輸處,負責西南地區的軍用物資運輸和進出口等業務,它成立之後的第一件事情就是大量地招募和訓練司機。

這時,旅居海外、特別是東南亞的華僑向祖國伸出了救援之手。當時東南亞的華僑領袖陳嘉庚先生於1939年2月8日發表了《南僑總會第六號通道》,號召華僑中的年輕司機和技工回國服務,與祖國同胞並肩抗戰。這個通告很快就傳遍了東南亞各地。

|

|

|

當時的戰爭就是通過這樣用原始的工具鋪設的簡陋浮橋去實現的 |

原南洋華僑機工王亞六:“我們看了以後,每個人,青年人都動心了,我們在國外呢好像很沒有地位在當時,中國人在新加坡多,但是我們有一顆愛國的熱心。”

志願回國服務的東南亞華僑司機和修理工總共有3192人,他們被稱為“南僑機工歸國服務團”。從1939年2月到1939年8月,南僑技工先後分為九批前往祖國,王亞六是第二批,一共500多人。

回到祖國後,所有的南僑機工都要昆明的潘家灣進行兩個月的軍事和政治培訓。

雲南的路難走,以前在南洋各地就很有名。翁家貴所屬的第十四汽車大隊,幾乎都是由南僑機工組成的。過去這些司機大都是在城市裏開車。來到雲南以後,特別是在滇緬公路上,華僑司機幾乎要從頭開始學習如何在崎嶇的山區公路上開車。

滇緬公路不僅有著的非凡創造力,而且它還蘊藏著無與倫比的活力,在這種活力的背後,是大後方畸形繁榮的經濟所創造出來的巨大商機。

昆明和滇緬公路沿線幾乎一夜間冒出了無數家運輸公司,這些公司大量購置汽車投入到繁忙的運輸業務中。

原滇緬公路上的商人徐世銘:“那時有句俗話,輪胎一轉,團長不換,團長他都不幹了,開車去了。”

|

|

|

這樣一群衣衫襤褸的民工只用了9個月的時間,用最原始的工具挖出了959.2公里的滇緬公路 |

當年在滇緬公路上行駛的車輛種類繁多,許多都是當年美國生産的貨車。這些汽車,包括我們經常在電影裏才能見得到的美式吉普,在今天的緬甸,他們都還仍然使用著。

滇緬公路的繁忙直接帶動了公路沿線的繁榮。

滇緬公路上有一些很奇怪的地名,比如説:七零七、八零八等。

雲南施甸縣七零七鎮居民劉慶芬:“原來的老公路,剛修公路的時候,從昆明來到這裡有707公里,就叫七零七了。”

滇緬公路上的人們對於南僑機工也都印象深刻。因為他們總是那麼講究,頭髮永遠是一絲不茍的。據説當時大約三分之一的華僑司機與當地的女士喜接連理。

滇緬公路的黃金時代並沒有延續很長時間。從一開始,日本人就想方設法要把滇緬公路切斷。

1940年,日軍佔領了前法國人的殖民地越南,有了越南作為前方基地,日軍的飛機就可以轟炸滇緬公路全線了。

|

|

|

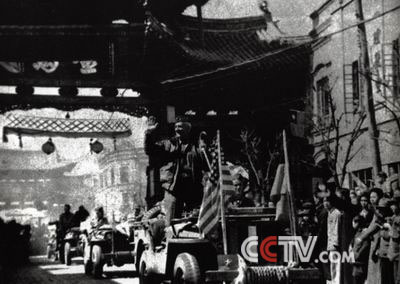

站在車上向夾道揮手致意的是中印公路美國工程兵司令劉易斯�皮可少將。他身後是他從帶來的龐大車隊 |

1940年10月,日本飛機開始轟炸瀾滄江上的昌淦橋和怒江上的惠通橋。在不到六個月的時間裏,日軍共出動飛機四百多架次,分十多次轟炸這些橋梁。

在1941年以前幾乎沒有任何防空武器來保衛滇緬公路上的橋梁,惠通橋邊一直住著一位張婆婆,當年她的姐夫負責用一種很特別的方式來防止空襲。

由於滇緬公路關係整個抗戰的大局,它一刻也不能停下來,所以每次空襲之後,大橋搶修隊就不分晝夜地搶修大橋。

1941年1月23日,日軍飛機第十四次轟炸昌淦橋,這一次日本飛機把這座滿目瘡痍的大橋徹底炸斷了。

但是戲劇性的一幕出現了。交通部很快接到來自大橋搶修隊的電報,説滇緬公路上的車隊已經再一次地越過了波濤洶湧的瀾滄江,整個公路全線保持著暢通。

原來早在兩個月以前,當地的工程技術人員就預計到大橋有可能被日軍日益頻繁的空襲徹底炸斷。他們找到了一些空的汽油桶,每70多個空汽油桶連在一起,上面鋪上木板,就成了一隻簡易的渡船,汽車開上去之後,用鋼纜將渡船在兩岸拉來拉去。這樣,汽車就可以過江了。

三個月後,被炸斷的昌淦橋經全力搶修終於恢復通車,並一直使用至今。

|

|

|

在雷多公路進入中國畹町後曾出現過一塊用木板製作的紀念碑。碑文用中英文簡潔地説明雷多公路的歷史 |

滇緬公路上另一座主要的橋梁、位於怒江上的惠通橋則命運複雜得多。

在1940年歐洲大戰全面爆發以後,中國孤軍抗戰的形勢出現轉折。不久之後,西方盟國、特別是美國開始考慮對中國進行大規模的援助。

為了提高公路的通車能力,從1940年春起,國民政府的交通部先後花費鉅資向美國的美孚石油公司訂購了2700噸柏油,開始鋪設從中緬邊境的畹町到保山的柏油公路。與此同時,國民政府還從美國購買了大量的工程機械以加快工程建設。

1942年3月,當滇緬公路西段的柏油路正緊張鋪設的時候,日軍突然向緬甸進攻,很快,仰光陷落。這年5月,日軍長驅直入,攻入雲南境內,並迅速佔領的怒江以西的廣大地區。此時,花費鉅資修建的滇緬公路西段的柏油路正好把怒江以西的路段鋪設完畢,由於日軍的快速推進,大量的工程設備都來不及撤到怒江以東,就連同西段柏油路一起全部落入敵手。

1985年,雲南省人民政府在昆明為南僑機工修建了一座紀念碑,以紀念那些為祖國的抗戰而毅然回國服務的海外華僑。

從1939年到1942年的三年中,滇緬公路共搶運約50噸軍需物資,15000多輛汽車,以及其他無法統計的各類物資。完全可以這樣説,沒有滇緬公路,就沒有抗戰的物資保障。

(CCTV《探索發現》供稿,未經允許不得轉載)

|