| |

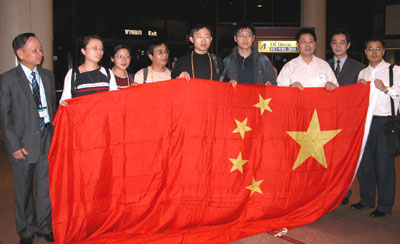

| 深夜抵達曼谷廊曼國際機場 |

1、我的鏡頭謝絕了她的微笑

“對不起,請你儘量不要笑。” 這是我第一次見到鄧亞軍時同她講的第二句話。

進入2005年新年,“鄧亞軍”這三個字和“中國救援隊DNA專家小組”一起成為中國各大媒體和泰國當地媒體競相報道的關鍵詞。因為有一支來自中國的、具有高科技背景的救援力量出現在了泰國南部海嘯災區,他們的&&人叫鄧亞軍。

第一次見到鄧亞軍是在曼谷朗曼國際機場,時間是2004年12月31日淩晨零點30分。當晚,聽説有北京和上海的兩支救援隊將抵達曼谷,同事張莉和我很早就到了機場。新華社、人民日報、國際臺和我們中央電視臺常駐曼谷的記者們一直在出口的欄杆外等候。後來得知上海下了大雪,飛機未能起飛,救援隊滯留虹橋機場。大家的話題自然集中到了北京的這支救援隊上。當時都猜測他們會是醫生和護士。同時我們也得知中國駐泰國大使張九桓已經進入機場去迎接,畢竟這是第一支來自中國的救援隊。

我則早早就扛起攝像機,為的是第一時間抓住畫面。

當張九桓大使一邊走出來,一邊向我們揮手時,我馬上把鏡頭轉過去,並且迅速搜索張大使身邊的人。這時,有一面五星紅旗在大使身後展開,由幾個年輕人舉著。我徑直將變焦鈕按到底,紅旗在尋像器裏擴大再擴大,直到只有最大的五星充滿畫面,同時轉動距離旋圈,抓住了焦點;同時摒住呼吸,按下拍攝鍵。隨後,以較快的速度拉出鏡頭。拉到頭時,他們舉著紅旗剛好從我右側通過,我隨著他們的前進方向搖動攝像機,形成一種讓他們在鏡頭裏走近再走遠的效果。

接下來,記者們便圍上來,向一位打旗子的個子很高的小夥子問誰是救援隊的隊長。

“這是我們鄧主任!”小夥子一側身,讓出一位戴眼鏡的女孩子,她比他整整矮了一頭。我透過尋像器一看,也就是二十五、六歲的樣子,有知識女性的氣質,但更像個學生。

“請問你們怎麼想起來要來這裡?”有記者率先發問。

她一開口就露出了笑齒“是我們中心派我們來的。”

“請問你們是什麼中心的?”我馬上意識到對方沒有推介自己的準備,但我們記者必須給對方機會,因為他們的出現的確是一種義舉。於是,就隔著尋像器發了言。這是我對她説的第一句話。

她微笑著回答是中國科學院下屬的一個什麼什麼司法鑒定中心,名字很長,不容易記住。

“那你們怕不怕?”一位同行也一定注意到了她的年輕,所以才這樣提問。

“做我們這行的屍體見過很多。不怕!”她繼續微笑著。

“對不起,請你儘量不要笑。”我説出了本文開始時提到的那句話。因為我知道對於在場的記者來講,大部分是文字方面的,被採訪者的神態對他們沒有很大的影響。而電視就不同了,遇到這麼嚴肅的事情,要到遇難者成千上萬的災區去參加救援,喜悅的表情會讓觀眾感覺不太舒服。或許她一直有開口就笑的習慣,所以為了下面的鏡頭,我必須提醒她,儘管這樣做多少有些唐突。

她馬上接受了,收斂了笑容。隨後,簡要介紹了出發的經過和此行的目的。原來他們得知泰國南部海嘯過後,有大量遇難者屍體的身份急需確定,便在中午做出了參加救援的決定,下午辦理手續,到晚上就登上了飛機。此行的目的就是提取無名遇難者的DNA樣本,並送回北京檢測,從而為最終確定身份提供幫助。小組三男兩女五個成員全是自願報名,其中兩人此前連護照都沒有,全是靠外交部門的支持,才得以迅速成行。

只有半天的時間,是否能準備充分,有記者表示擔心。“這點請放心。我們平時就對突發事件有準備。”

採訪完年輕的鄧主任,張莉又拉過來其他小組成員,問他們出發前通沒通知家裏人,回答是沒有,只是説要出差,並且講沒有想到這裡會有中央電視臺的記者,得儘快打電話給家裏,否則從電視裏看到了會覺得突然。我發現除了小鄧之外,他們每個人的脖子上都挂著一串長長的念珠,便問為什麼。他們説是出發前領導送的,希望有一種力量能夠保祐他們這些好人一路平安。

DNA小組四個小時後要轉機去普吉,使館安排他們先去休息。他們推著行裏車走出玻璃門之後,我一直從背後跟拍。當他們在回廊下的甬道上逐漸走遠,我又把鏡頭向上推了推。焦距的變化使他們的前方變得有些模糊了,形成了一種有意味的鏡頭。

| |

我打心底祝他們好運,但也知道在他們的前面還有許多未知的東西。

夜裏回到駐地快兩點了,我們抓緊編片子、趕稿子,以便在四點鐘傳回北京,趕在早間新聞中播出。“這個主任叫鄧亞軍。”張莉坐在編輯機前,指著我拍的採訪畫面告訴我。我自然想到了鄧亞萍,她們兩人的臉型還真有幾分相像。

第二天,中央電視臺新聞頻道和第四套節目各檔新聞相繼播出了中國救援隊DNA小組抵達曼谷的畫面報道,隨後《新聞聯播》也播出了我們對鄧亞軍的採訪。

2、從沒見過這麼多的屍體

第二次見到鄧亞軍是在36小時之後,也就是2005年元月1日中午,地點是泰國南部受災最重的攀牙府,那裏一個寺廟的院子裏停放著上千具屍體。當時氣溫高達35攝氏度,空氣裏彌積著濃重的腐臭味,仿佛讓人置身於高溫高壓的容器中一般,胸悶得喘不過氣。

12月31日傍晚,當國內的朋友們紛紛發來短信祝賀新年的時候,張莉打來電話説,元旦一早張九桓大使要去泰南災區看望中國救援隊,我們兩個隨同去採訪。當時有關災後可能爆發疫情的報道已經越來越多,張莉特別提醒我要穿長袖襯衫,以防蚊蟲叮咬。

元月1日早9點15分,我們乘泰航班機抵達普吉國際機場,然後乘汽車徑直向北奔馳。半小時後,到達了一個屍體檢驗點。當時周邊已經圍起了隔離圈,我們從外面向裏面拍攝,看到幾個穿著防護服的工作人員正將一具屍體抬到一個臺子上,死者金黃色的頭髮垂落下來,看來是位白人女性。這時張莉將什麼東西塞進了我的褲兜,我騰出手掏出一看是個白口罩,就直接戴上了。經過使館人員的交涉,我們得以進入隔離圈。我快速走向檢測臺的另一側,隔著那幾位工作人員拍下了張大使巡視的鏡頭。當我推上鏡頭在拍具體檢測的細節時,聽到有人大聲在説“stop! ”並伸手來遮鏡頭。就這樣,我被一位警察驅逐了出來。

我們又向北驅車趕了一段路後,便在路邊的一家餐館用午飯。

“你離屍體那麼近,不覺得難受嗎?”吃了一半飯,一位同行突然問我。

“沒事!這種場面我見過!膽子10年前就練出來了。”我毫不含糊地回答。看她將信將疑的樣子,我便繼續説下去:“可以説比這更嚴重。”我便講了1994年我原來所在企業的班車被火車撞上的事,那次共死亡了36人。

“太慘了!可以説是血肉橫飛!”後來需要留每個死者的照片,就是我去拍的。儘管經過整容,但面孔還是極端變形。那次拍到一半,我快要窒息了。

“很可怕吧?”同行問。

“還有更可怕的呢。北京凡是非正常死亡的全要送昌平附近的法醫檢測鑒定中心。那天借拍照片的機會,我好奇又去了趟解剖室。隔著門縫一看-----”

“怎麼樣?”

“太恐怖了。有夫妻兩人被殺了,屍體正在臺子上解剖。男的被捅了十幾刀。女的是個孕婦。”

“啊!”

“切開肚子取出了一個男孩,都44厘米長了。”

“別説了!我都吃不下去了。”另一位同行抗議了。

“正常出生的孩子是50厘米左右。”另一位同行説,他對這個話題並不介意。“44厘米,那個孩子差不多已經快出生了,至少也有8個月大了。”

“我們不吃了!”對面的兩位起身去了衛生間。

| |

“經歷了就不脆弱了!”我心裏這樣想。

然而,30分鐘之後要面對的正是我所沒有經歷過的。那種場面即使對於像鄧亞軍這樣的職業法醫而言,也是異常罕見的。

汽車繼續向北行駛,進入了攀牙府受災最嚴重的Tuo Guo Pa 地區。我搖下車窗,斷斷續續地進行拍攝。這是一段靠近海灘的路,左右兩邊有許多被波濤摧毀的建築物,有的東倒西歪,有的徹底垮塌,有的僅僅剩下了底層的框架。椰子樹或被連根拔起,或被中間折斷,而大部分水泥電線桿則橫七豎八倒在地上。還有一艘藍色的軍用巡邏艇,被架在了魚塘邊的高壩之上。路邊排著長長的車隊,有來救援的挖掘機、起重機,更多的是帶敞篷後備箱的那種皮卡,車上擠滿了災民。房屋摧毀了,他們暫時只能以車為家。所有這一切都告訴人們一場劫難剛剛席捲過這裡,留下的傷口還在發出陣陣劇痛。

我們的車最終開進了路邊一個很大的院子裏,這是個套院。外院裏一層層碼放著長方形的木箱子,是用來裝運屍體的。有一些穿防護服、背消毒器的人正在向路上噴藥。我們下車剛剛走近裏院,就感到一種濃重的令人眩暈的氣味擠壓過來,差一點把我沖倒。當時我強忍住噁心觀察了一下環境,發現這裡的場地有半個足球場大小,裏面的情形,現在想起來只能用“躺著的”和“非躺著的”來描述。

“躺著的”是比肩接踵的屍體,在烈日的烘烤下一列列排滿了整個院子。有的裝在袋子裏,有的蓋著東西,還有的一絲不挂。每具屍體都明顯比正常人的體型要誇張得多。離我最近有一具赤裸的屍體,顏色像涂了鉛,全身膨脹。肚子鼓得最嚴重,如同充氣到了極限的皮囊,快要炸開了。左胸部還有一個被硬器戳過的深坑,露出了骨頭的殘段。

“非躺著的”是工作人員,主要是手執各種工具和儀器的檢驗人員,全部穿著防護服。還有一些正在拍照或拍攝的記者,他們大多只戴著口罩。在如此嚴酷的天氣和惡劣的環境中工作,那種巨大的挑戰是難以想象的。

我當時的第一反應就是把這裡的一切儘量多的拍下來,記錄下災後救援的真實情況。我首先搖了一個150度的全景鏡頭,把整個場面交待清楚。接著又拉出了幾個工作人員從對面走進停屍場中間的一個鏡頭。然後取了兩具屍體的近景。隨即,把鏡頭推向兩位正蹲在地上提取樣本的工作人員,他們用手把死者的口腔分開,然後一人用鑷子從裏面慢慢摘下牙齒,另一人又用一個底端有光亮的、盒子狀的儀器對準死者的口腔照了照,像在尋找什麼 ,也像在消毒。

張莉過來找我。我們進了一個大棚,裏面悶熱得像蒸籠一樣。這裡有許多工作人員正在做準備。我們又一次見到了中國DNA小組的幾個人,他們正在穿防護服。由於眼前的來來往往的人太多了,影響視線,我就站到了一段矮墻上。張莉把鄧亞軍拉過來,此時的小鄧表情專注,神態有些凝重。與在機場時的輕鬆相比有極大的反差。

“我要準備工作了,實在沒有時間。你看-----”小鄧指了指手中的防護帽。

“你幹你的。我們同時進行。”張莉解釋道。“你們什麼時候到的?”

“剛剛到。”小鄧一邊戴帽子一邊回答。

“你覺得這裡的情況怎麼樣?”

“説實在的屍體我們經常見,但這麼多的屍體、這麼大的場面還從來沒見過。可以都沒有想到過,太令人震驚了!”

“接下來你們要做什麼?”

“提取屍體的DNA樣本,而且必須抓緊。因為這裡的屍體太多了,而且隨時還有新的屍體被發現,每天這裡至少要增加500具屍體。”

“你們的工作強度怎麼樣?”

“每個小時檢測10具,然後休息一下,再接著幹。”

“你們還作了哪些準備呢?”

“┅┅對不起,我實在得走了!”

小鄧帶著兩個小夥子出了大棚,向停屍場裏走去。我的鏡頭一直跟著他們。由於外面非常亮,當鏡頭轉過來的一瞬間,尋像器裏變得白茫茫一片,什麼都看不清。我馬上按下瞬時光圈調節鈕,兩秒鐘之後,畫面清楚了。但裏面都是穿白衣服的人,分不清誰是誰了,小鄧和她的同事已經融入了忙碌而緊張的人群之中。

| |

當晚,這個畫面出現在《新聞聯播》有關海嘯救援的報道中,它也成為此後一週時間央視各頻道推出的海嘯救援專題報道大片頭中的一個標誌性鏡頭。這正是中國人投入國際救援行動的直觀反映。

接下來的兩天,我們又陸續拍到了小鄧和DNA小組的一些活動。有關他們的報道的含金量越來越高,他們的態度和行動産生了巨大的衝擊力。

元月2日,DNA專家小組選擇了一個更為艱苦的工作點,是攀牙府的一個偏僻的漁村,那裏新發現了大量屍體,急需檢測人員。由於交通不便,他們乘直升機前往。

在泰國南部災區有來自20多個國家和地區的救援隊,真正讓大家注意到中國人存在的是在元月1日晚各救援隊召開的聯絡協調會上。當時,大家就如何對大量無名屍體進行鑒定的問題展開討論,一直沒有結果。許多救援隊的代表都對具體的死亡數字拿不準,由此不知如何計算費用問題。就在舉棋未定、一籌莫展之際,中國DNA專家小組的聯絡人郭奇的發言打破了僵局:我們可以無償承擔對所有無名屍體進行DNA檢測。這就意味著鑒定的全部費用將有中國的單位來承擔。他的話結束後,會場出現了一分鐘的沉寂,接著爆發出熱烈的掌聲。當天,全球主要媒體都報道了這個消息。一個由5名青年人組成的小組,在世界矚目的救援前沿,為13億中國人贏得了讚譽。

後來,我才知道這一切是出自鄧亞軍的當機立斷。

“那這麼大的事最終是由誰來決定的?”元月2日晚,我們在駐地再次採訪鄧亞軍時,張莉問。

“是由我決定的。我是課題組組長,是受到信任的,有這個權利。”鄧亞軍的回答迅速果斷,完全沒有在校生的感覺,儼然是位前線的指揮員。“我認為沒必要去請示,因為不能讓這個機會擦肩而過。”

“你們有這個經濟實力嗎?”

“我們中心完全有這個實力。”鄧亞軍給我們算起賬來“鑒定一個樣本需500元,現在發現死者5000人。就算3000人確定不了身份,費用就是150萬。我每年可以支配的預算比這個多得多!”

在檢測現場面對大量屍體時,她曾感到任務艱巨,而談起對屍體的處理她卻又成竹在胸。好像有誰説過這樣的話,就是知識型的人有時會多謀而不善斷。而透過她很有書卷氣的外表,我們發現了一種出色的果敢和機敏。

3、DNA標本運回中國後不會造成污染

元月12日晚,大使館的安國軍、李達非,張莉和我,一起和鄧亞軍在曼谷是隆路的汕頭飯店吃了頓涮鍋。幾天前,小鄧從普吉趕來,和使館及泰方協商將DNA樣本送到北京鑒定的具體程序。當晚是安國軍做東,之前他來電話説玉國雖然你也剛來泰國駐站,但通過海嘯救援大家已經是老朋友了,正好小鄧又在曼谷,應該聚一聚。

説實在的,儘管和小鄧見過很多次了,但基本都是通過攝像機鏡頭。當面對面坐下時,發現她本人比鏡頭裏要成熟幾歲。這種情況並不多見,一般而言,鏡頭都會把人拍得大幾歲,而她卻正好相反。

“你好!小鄧。第一次見面我就問過你們是什麼中心的,可到現在我還是沒記住。”我這樣同她打招呼。

“是嗎?趕快交換名片。”她拿出一張名片遞過來。

我接過一看,中間印著:鄧亞軍 博士 鑒定中心主任。單位是:中國科學院北京基因組研究所北京華大方瑞司法物證鑒定中心。

我問了他們單位的地點,她説是在首都機場邊的空港工業區。我又問了她讀博士的大學,她説是西安的一所醫科大學,現在已經合進了西安交通大學。

“我覺得你挺像警察的。”張莉説。

“真的嗎?”小鄧的語氣告訴我們她沒有感覺到意外。“實話説吧,我確實做過警察。”她拿出了一個證件,外面印有警徽。

張莉接過來打開看著“挺精神!”説完遞給安國軍:“你是公安部的聯絡官,鑒定一下?”

| |

“真的沒問題,不過是老版的。”安國軍説:“新版的警徽是凸出來的。”

那一天吃得熱氣騰騰,是我來曼谷半個月以來吃得最舒服的一頓飯。都説到國外要倒時差,而曼谷只比北京晚一個小時,自然容易適應。但曼谷卻比北京熱多了,現在雖然是當地最涼的時候,白天的氣溫也在30度左右。而北京現在天寒地凍,正是吃火鍋的好時機。我開玩笑對大家説我喜歡火鍋的原因,是由於季差沒有倒過來。

儘管有一些插曲,大家的話題始終沒有游離太遠,基本圍繞著小鄧和DNA小組。

“第一批樣本什麼時候送回國?”

“15號中午上飛機。”

“有多少件?”

“現在還不清楚。”

“多長時間可以完成鑒定?”

“我們有三台儀器,每天可鑒定500件。”

鄧亞軍還介紹,他們中心的設備居世界領先水平,這次海嘯救援讓世界同行了解了中國在著司法鑒定方面的實力。她還説,他們中心歸屬中科院北京基因組研究所。所長前兩年曾轟動一時,是中國參加世界人類基因組測序工作的首席科學家。這項工作有美、英、日、中等6個國家的科研機構共同完成,其中中國承擔的1%測序工作由這家研究所獨家完成。

説起這些小鄧自豪得溢於言表:“我們要經常接待外國來的訪問團。”

“為什麼呢?”

“因為他們總擔心我們在生産基因武器,所以我們就經常請他們來看看,讓他們放心。”

“現在大家都擔心屍體可能帶來瘟疫的問題,”我接過了話題:“那樣本運回國內能保證不造成污染嗎?”

“不會的。”她回答的很果斷。“有嚴格的密封和隔離措施,不會泄漏的。標本鑒定後也要長期保存,不能隨意丟棄!”

談到業務,小鄧自信果斷、出言直率。對其它事情,她又很有主持“諸葛亮會”的感覺。“你們覺得我這次哪一種選擇更好?是自己先回去,然後再到機場去接樣本,還是直接護送樣本回到北京?”

她的話把大家帶入了新一輪熱烈的討論之中,桌上的火鍋在沸騰┅┅

元月15日下午,小鄧和她的3位同事護送首批100件DNA樣本飛抵北京┅┅(中國中央電視臺常駐東南亞(曼谷)記者 王玉國)

寫于2005年1月19日

責編:艾中