| |

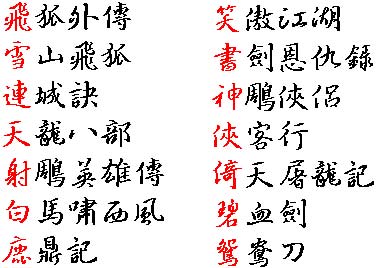

飛雪連天射白鹿,笑書神俠倚碧鴛。金大俠的十四天書問世以來,流傳甚廣,無論是在人們的閱讀生活中還是中國文學史上,都是濃墨重彩的一筆。武俠精神就是追求心靈自由的願望,這種願望其實在每個人心中都能引起共鳴。本期感動中國的作家由北大著名教授孔慶東先生披露他的金迷史。

——編者

金庸説話

■我個人最喜歡的武俠作家,第一就是古龍,第二是上官鼎(劉兆玄),然後是司馬翎、臥龍生、慕容美。

■有人提到“金學”這兩個字,我愧不敢當。我覺得金庸小説不能成為學問,李白杜甫多偉大,也沒有李學、杜學啊!

■其實我的小説裏,女性地位比男性重要,男性在外邊衝鋒陷陣,後面做CEO的人其實是女性,看任盈盈、黃蓉、趙敏這些例子,就是如此。

遭遇金庸已經快二十年了,金庸已經成了一個有點碎嘴嘮叨的老人,金庸作品改編的影視也越來越俗不可耐。但是我忘不了金庸小説帶給我的感動和我知道的帶給別人的感動。

為了休閒,為了備課,為了研究,我肯定還要許多次打開金庸的小説。我不能預料當我四十不惑五十知命六十耳順七十從心所欲的時候,面對那些段落,還會不會熱淚盈眶。

在文化裏,我重點研究文學;在文學裏,我重點研究小説和戲劇;近年來附庸風雅,重點研究通俗小説;在通俗小説裏,曾經用心研究過武俠小説;而金庸先生早早地埋伏在武俠小説裏等待我這個假面伯樂,於是我們就狹路相逢,悲慘遭遇了。

我開始讀金庸比較晚,那已經是新中國成立35週年之後,上世紀80年代後期,我剛當上北大中文系學生會主席,我那時對什麼“武俠小説”是不屑一顧的。俺自幼受到高雅的正統文學教育,批林批孔時就讀《論語》《孟子》《韓非子》,評《水滸》時就讀《水滸》《三國》《紅樓夢》,批鄧小平時就讀魯迅茅盾高爾基,批“四人幫”時就讀王蒙張潔劉心武,後來上了北大,更是什麼托爾斯泰萊蒙托夫塞萬提斯巴爾扎克海德格爾馬爾克斯川端康成小林多喜二好色一代男……

整天大魚大肉地胡吃海塞,只覺得天下的山珍海味已盡入腹中,曾經美味難為菜,除卻西施不是人。漸漸地,看穿了各種文學伎倆,煉就一副鐵石心腸,任你情天恨海,五雷轟頂,俺也是泰山崩于前而不變色。許多北大中文系畢業的朋友都走過這麼一段“人性喪盡”的歧路,試問,在那飽讀了古今經典、中外名著的時候,還有什麼文學,還有什麼作家,能夠感動我們這些“書生意氣、揮斥方遒”的文學狂徒嗎?

就在這時,我發現周圍同學不僅僅迷戀錢鐘書沈從文張愛玲和艾略特裏爾克波伏娃,他們中頗有些人神氣活現地談論什麼三毛瓊瑤席慕容和金庸古龍梁羽生。作為一名優秀學生幹部和班裏第一批共産黨員,我覺得有責任有必要了解一下這些同學“思想墮落”的根源。

我説:“什麼破玩意兒?你們這麼沒日沒夜地糟蹋身子?呈給本官,驗看驗看!”

同學説:“這可是最偉大的文學啊,比你那魯迅老舍萬家寶,一點都不差!”於是,遞過來一本脫落了封面的通俗文學期刊,上面連載著兩章《射雕英雄傳》。

中國文學史上一個輝煌的時刻到了。

由於迷戀金庸,我開始瘋狂地閱讀武俠。但是幾百部讀下來,大多都忘記了。沒有炒作,沒有指導,甚至沒有正版,是億萬人的閱讀實踐,把金庸的名字銘刻到了人類的文學史上。我加入了談俠論劍的行列,由同學間談到老師處。

我和其他同學,向錢理群這位以嚴肅著稱的導師推薦金庸,我們誇張地説,不讀金庸就等於不懂得一半的中國文學。於是,錢理群老師讀了金庸,後來還寫了研究文章,他和吳曉東著的插圖本文學史第一次列入了金庸的內容。錢老師又鼓勵我們把金庸當成嚴肅文學來讀。於是,我又抱著研究者的態度一遍一遍重讀金庸,但是仍然不能控制自己的淚水。

這時,我知道了金庸的讀者原來是遍佈全球和幾乎所有的領域的,鄧小平、蔣經國、華羅庚、楊振寧、王選、李陀、馮其庸……都對金庸小説評價很高。但是,要在北京大學這座中國最高學府公開研究金庸,以我的年齡身份,是必遭保守勢力瘋狂謾罵陷害而自取滅亡的。陳平原老師以極大的熱情和才華寫出武俠小説研究專著《千古文人俠客夢》,在大學界振奮一時。然而陳平原老師居然也不敢乘勝開設武俠小説研究課,可見金庸進入北大阻力之巨。

打破堅冰的,是中國現代文學研究的泰斗嚴家炎先生。我考上他的博士生後才知道,嚴家炎先生不但也是金庸迷,而且早已在美國講授過金庸問題。社會上有些黃口小兒散佈謠言説嚴家炎自己喜歡金庸,就強迫學生都研究金庸,污衊他是“誤我青年,毀我文學”。其實我博士生讀了一年,才和嚴老師互相發現對方是金庸迷,而且嚴老師從不束縛學生的研究方向,我們不過是巧遇同道而已。嚴老師的其他學生都對金庸研究不大感興趣。我跟嚴老師的金庸觀也並不完全相同,我的博士論文也並非寫金庸的。

我最佩服的一些導師往往都具有超人的學術勇氣,嚴家炎先生那麼高的學術聲譽仍然銳意進取。他率先在北大開設了“金庸小説研究”課,後又出版《金庸小説論稿》。果然社會上槍林彈雨襲來,頗有踏平北大之勢。照我的意思,根本不用理睬,嚴先生卻一絲不茍,每責必答,那種儒俠風範令人格外感動。

我是個讀書看戲都很投入的人,標榜“先感性,後理性;先感悟,後研究”。我在小學和中學時代,為《紅燈記》和《高玉寶》流過淚,為《賣花姑娘》和《金姬和銀姬的命運》流過淚,為《雷雨》和《家》流過淚,為《流浪者》和《簡愛》流過淚,為《愛是不能忘記的》和《高山下的花環》流過淚。上大學以後,就不曾再為文學作品而流過淚。

我以為自己成熟了,永遠不會再被作家騙去淚水了。像《悲慘世界》《復活》以及轟動一時的《這裡的黎明靜悄悄》,都深深打動過我,但是沒有摧垮我的淚腺。

然而,我卻一次又一次,被金庸感動了。

當郭靖背負著黃蓉去找一燈大師療傷,當楊過苦等小龍女一十六年後毅然跳下懸崖,當郭襄“渺萬里層雲,千山暮雪,只影向誰去?”當程靈素為胡斐吸盡毒液而死,當胡一刀把孩子託付給敵手苗人鳳,當殷素素用生命告訴兒子張無忌“越是好看的女人越會騙人”,當明教群雄出征前高唱“焚我殘軀,熊熊聖火。生亦何歡?死亦何苦?憐我世人,憂患實多”,當香香公主把匕首刺進那世上最美麗的胸膛,當岳靈珊和馬春花被愛人害死而臨死仍然掛念愛慕著那無情的愛人,當蕭峰一掌誤斃了世上最愛他最理解他的阿朱,當“惡貫滿盈”段延慶得知段譽是自己的兒子,當韋小寶在通吃島接到康熙畫的六幅充滿兄弟情誼的“救駕圖”……我幾乎每次讀到這些段落,都會熱淚盈眶。

止庵兄説感動是不成熟的表現,讀書多了就不會感動。可我確實做不到止庵兄的境界。我是萬卷書也讀了,萬里路也行了,亂七八糟的覺也睡了一萬多回了,可是眼看要到四十不惑的冷血大關了,卻反而愈加容易感動起來。美國人死了我也傷感,伊拉克人死了我也嘆息,氣得我夫人咬牙切齒地咒罵我:“更年期這麼早就來了!”

在嚴家炎先生促成下,北大授予金庸名譽教授稱號,那是我第一次見到金庸,跟他合了影。後來,北大又召開了金庸小説國際研討會。這時,我已經三十多歲,有資格説幾句真話了。於是開始寫點賞析金庸的文字,包括與嚴家炎、馮其庸、陳墨等先生一起點評了金庸的小説。一些學校和電臺電視臺輪番請我去講金庸小説。那幾年,社會上壓制歧視金庸的正統力量很大,所以,我學習金庸研究先行者陳墨先生的策略,對金庸小説以熱情肯定為主,採取一種堅決的抗爭姿態。

其實我對金庸小説包括金庸本人也頗有不滿的意見,余傑先生、遲宇宙先生的一些批評金庸的文字我覺得也很有道理。但是,小道理要服從大道理,在極左勢力全盤否定武俠小説和中國傳統文化的洶洶攻勢下,首先要保護人民大眾自由閱讀的權利。只有在自由閱讀金庸的前提下,才可能自由地談論金庸小説藝術的是非得失。

進入21世紀,我們終於用艱苦的戰鬥拓展了在學術界談論金庸的空間。金庸開始進入各種文學史。我還把金庸講到了國外,把研究金庸的文章也發表到了國外。最近我參與主編的大學通俗文學教材中,我專門寫了一章《武俠小説的革命巨人金庸》。我今後的研究重點仍是魯迅老舍曹禺等作家,但金庸還是會經常遭遇的,因為這是一個四通八達的文化焦點。

遭遇金庸已經快二十年了,金庸已經成了一個有點碎嘴嘮叨的老人,金庸作品改編的影視也越來越俗不可耐。但是我忘不了金庸小説帶給我的感動和我知道的帶給別人的感動。為了休閒,為了備課,為了研究,我肯定還要許多次打開金庸的小説。我不能預料當我四十不惑五十知命六十耳順七十從心所欲的時候,面對那些段落,還會不會熱淚盈眶。

1931年:8歲時無意讀武俠小説《荒江女俠》,“琴劍二俠”的行俠生涯深深地吸引了他,初入江湖。

1938年:15歲時查良鏞編寫的《給投考初中者》一書出版,暢銷省內外,初露鋒芒。

1944年:考入重慶中央政治學校外交係。因對當時橫行校園的國民黨職業學生不滿,向校方投訴,結果被勒令退學。

1945年:抗戰勝利,隨家人返回家鄉。隨後,在杭州的《東南日報》做外勤記者。

1948年:被派往香港《大公報》工作。“身無分文走香江”的查良鏞從此浪跡江湖,開始了與《大公報》的幾十年恩怨情仇。

1955年:偶試身手,寫出第一部武俠小説《書劍恩仇錄》,一舉成名。

1957年:辭去《大公報》職務,進入長城電影製片公司。《雪山飛狐》一齣,石破天驚,香港全城爭讀。《射雕英雄傳》更被視為“天書”,新派武俠小説宗師地位由此奠定。

1958年:憑8萬港幣創立《明報》又憑如椽妙筆寫出《神雕俠侶》和《倚天屠龍記》。

1965年:金庸遠遊歐洲,遂請倪匡代筆《天龍八部》。

1967年:創作《笑傲江湖》。

1972年:《鹿鼎記》創作完畢,金庸挂印封筆,“金盆洗手”

責編:楊育權