“三峽,無法告別”特別報道之秭歸篇

記者江華

屈原祠現在是老秭歸城惟一沒有搬遷的縣直單位,孤零零地矗立在城東長江北岸的山坡上。初秋之晨,三峽深處的這個處所格外冷清幽森。“縣城遷走後,游客少多了,一天也就三五個人。”一位工作人員失落地説。

屈原祠現在是老秭歸城惟一沒有搬遷的縣直單位,孤零零地矗立在城東長江北岸的山坡上。初秋之晨,三峽深處的這個處所格外冷清幽森。“縣城遷走後,游客少多了,一天也就三五個人。”一位工作人員失落地説。

祠內有屈原銅像,屈子低頭沉思,頂風徐步,一臉的憂國憂民。《史記》描寫屈原落魄時“至於江濱,披發行吟澤畔,顏色憔悴,形容枯槁”,此像頗得神韻。銅像下的臺階上有標記:海拔175 米,三峽水庫三期水位。也就是説,屆時,庫水將淹掉屈原祠大門和前院。

不知今天的屈原祠是否也有着2300 多年前它的主人自沉汨羅時孤苦的心境。

不同的是,它將沉於長江。

屈原祠所在的秭歸老縣城歸州,一座有着兩千多年曆史的古城,2002 年早春坍塌於一陣隆隆爆破聲中。

屈原祠以東,長江下游3公里處的山坡上,興建中的新歸州鎮中心成為一塊巨大的建築工地,一座粉墻黛瓦的小鎮初具規模。

屈原祠以東40公里處,三峽大壩附壩上首,一座簇新的頗富現代氣息的新縣城已經拔地而起。

一切改變因三峽工程而起。然而,被改變的又絕非僅僅是建築本身。秭歸,長江三峽之西陵峽橫穿境內,中國浪漫主義詩宗屈原故里,古代四大美人王昭君故里,巴楚文化發源地之一,因為三峽工程,人口40萬的秭歸動態移民達10萬人,這片歷史悠長風光奇異的土地將發生傷筋動骨的變化。

(左圖)9月15日,老秭歸河灘頭,拆下的舊門框將被運至移民新居

(左圖)9月15日,老秭歸河灘頭,拆下的舊門框將被運至移民新居

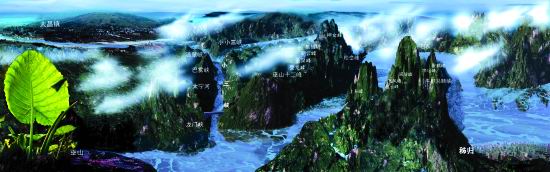

西陵風物

9月13日上午10時,從宜昌乘車出發,與攝影記者王景春同行。快到12時,到達秭歸新縣城茅坪。

從宜昌到茅坪有40公里,一條老路,一條新路。所謂新路,是宜昌市到三峽壩區的專用高速路,一路逢山打洞,遇澗架橋,不出40分鐘,便到三峽大壩。從三峽大壩上望,秭歸新城就坐落在前方山腰上,兩地近在咫尺。

來時我們走老路,一路山水相連,行進在西陵峽宜昌段黃貓峽、燈影峽的畫廊中,讓人

渾不覺旅途枯燥。到茅坪,見到縣文化館退休幹部王敏。老王今年65歲,世居秭歸,是我們此行的嚮導,對家鄉的風景名勝、歷史文化、民風民俗都瞭如指掌。

吃過午飯,一行三人來到茅坪碼頭。只見下游不遠處,巍峨的三峽大壩平水而起,斬斷長江,不曾啜飲,直接將滾滾江水吞進喉嚨,虎視眈眈地望著過往船隻。

買下午1時30分的票,乘的是快艇,1小時可到上游40公里的秭歸老城。船開了,此行將穿越西陵峽大部,愈往上行,山愈高,水愈急,峽愈曲、愈窄,愈是峰回水轉、氣象萬千,心情愈是止不住地激動。

船行至西陵峽深處的牛肝馬肺峽與兵書寶劍峽時,風景已到極致———兩岸崇山逼人,秀峰林立,一江沉底,如帶相隔;頭頂是天,人行船中,視線為山所蔽,天亦成河。兩岸絕壁萬仞,臨水而立,刀削斧劈一般,不容得任何枝枝蔓蔓牽牽掛挂。

適逢陰天,宜昌地區剛經過一場不大的秋雨,今日雨似下未下。忽然想起來路上攝影記者王景春説,天氣惡劣時,有時拍出的照片效果反而更佳。今日觀陰雨日之峽江風景,始信其言。天公作美時,風景有其平淡處;天公不作美時,風景有其幻異處。看山頂山腰,霧繚雲繞,變幻莫測,一逝難再;峽谷中則幽晦不明,山色更兼一水讓,我船獨行,恍離塵世!活脫脫的一幅水墨圖:山、水、天、霧構成畫中四大元素,且全幅氣勢磅薄,比例恰當———我們乘的船,在畫中不過是一個小圓點。

我完全沉醉於這迷人的景色中,渾不覺水冷風涼身已寒。

此番景象,古人早有描摹。早在1400 多年前,酈道元《水經注�江水》引袁山松《宜都山川記》説:“自黃牛灘東入西陵界,至峽口一百許裏。山水紆曲,而兩岸高山重嶂,非日中夜半,不見日月。絕壁或高千丈許,其石彩色,形容多所象類……其疊山鄂秀峰,奇構異形,固難以辭敘。林木蕭森,離離蔚蔚,乃在霞氣之表。”

今日我所觀所感,與古人何其相似。

因思之,峽谷湍流不似平原耕地,後者人類易於改造,地貌與古時有天壤之別,而前者則不然,今日我所見之景象,與袁山松《宜都山川記》、李太白“輕舟已過萬重山”所見之景象,並無大差別。如此益發思古之幽情。飛馳在幽深的峽谷中,便覺是在歷史的時空隧道中踽踽獨行,心中一陣蒼茫!

船過牛肝馬肺峽與兵書寶劍峽之間的新灘鎮時,王敏指着南岸一片空蕩蕩的斜坡痛心地説,這裡原本是一大片古色古香的清代民居,因為三峽清庫現已全部拆毀。老王説,在他小時候,沿岸還有許多參天大樹,後來經過“大躍進”中的亂砍濫伐,幾乎消失殆盡;以往時常可見到猴子臨江飲水,現在則極難見到。

飛艇一路疾進,兩岸風物漸次倒退。忽想,如果不走水路而走山路,行程當是何等艱難。又想起昨日在宜昌長江邊夜飲時,友人指着江上駛過的巨大的滾裝船介紹,從宜昌到重慶,有陸路相通,但須穿越三峽的崇山峻嶺,車人皆疲憊不堪,極易發生事故;現在不少司機則駕車上船,沿長江上下,以走陸路的油費、車輛磨損費抵船費,到達重慶後,再上正路,如此則安全便捷得多。從重慶到宜昌也是如此。

進而想到,水至柔,山至剛,一水穿透萬重山,是謂以柔克剛。這便是天意。此地交通,從

水路便是從天意,安全而有效;若從山路,必然吃虧不討好。想起過去強調與天鬥與地鬥,而不知順乎天意,其中似乎頗可斟酌。

説到這裡,攝影記者王景春又告訴我一個例子,不久前他去陜西採訪一個泥石流災害,係一條河流改道引起。原來,當地政府為了建設需要,多次人工改變河道,哪知老天不從,改一次道,河水最後必然執拗地流回原來天然形成的河道。

(右圖)9月14日,79歲的“船工號子”胡振浩精心化裝,等待演出

(右圖)9月14日,79歲的“船工號子”胡振浩精心化裝,等待演出

關於英國人蒲蘭田的爭議

在秭歸新灘鎮北岸的寺大嶺上,有一座“蒲蘭田君紀念碑”。

峽江航運,自古一直靠木船,靠人力,縴夫橈工的號子聲,在三峽地區傳響了數千年。光緒二十四年(1898 年),英國人立德羅駕駛載重7噸的小輪“利川”號,從宜昌出發試航峽江,到達重慶。從此三峽地區響起機動船的轟鳴聲。

光緒二十六年(1900 年),英國人蒲蘭田駕駛載重310 噸的“肇通”號汽船抵達重慶。此後,英、日、法三國的四大輪船公司及中國“招商局”的商船也接踵而至,過往船隻日漸頻繁。

由於峽江險灘暗礁稠密,覆船事故時有發生。民國元年(1912 年),重慶海關聘請蒲蘭田任長江上游巡江工司,在秭歸新灘的龍馬溪口首創信號臺,用標杆信號給過往船隻引航。此後各險處莫不如此,峽江航運安全大為改觀,也為後人留下了許多珍貴資料。

蒲蘭田在三峽工作了28年,令人嘆息的是,就在他告老回國的時候,卻遇海上風暴卒於途中。

就是對這樣一個人,一直到近時,對其評價都頗具爭議。原來,外輪進入峽江後,奪了本地船民、船工的飯碗。因木船跟洋船搶運貨物,各地曾發生多起流血事件。按照上世紀90年代一篇文章的介紹,船工們發出了“憤怒的吼聲”———“洋船入川,大河水幹”,“新灘生得陡,發的外來狗”。長期以來,蒲蘭田被認為是“帝國主義對中國實行經濟侵略的急先鋒”,而由其同胞以“有志振興長江上段航業諸人”為名為其修建的紀念碑,也被認為是“帝國主義侵略長江三峽的罪證”。

對歷史人物的評價,向來因時代的變遷和史識的高下而相去甚遠,今天,我們對蒲蘭田的評價是否應該客觀一些呢?

胡振浩和船工號子

西陵峽上灘連灘,崖對崖來山連山;青灘泄灘不算灘,最怕是崆嶺鬼門關;船過西陵我人心寒,一聲的號子過了青灘;一聲號子我一身汗,一聲號子一身膽……每天晚上,一陣陣一引眾和、粗獷嘹亮、似吼似唱、淒烈而又勃發的歌聲就會從老秭歸縣城長江岸邊震向山谷,回蕩在三峽的夜空。

這便是西陵峽船工號子。如果你能乘坐一定檔次的三峽遊船,並且夜泊歸州的話,就能欣賞到這被稱為“三峽長江文化活化石”的峽江船工號子。

兩千多年來,巴楚船工在絕壁林立、水勢洶湧、暗礁密布的三峽險段勞動與生活,形成了一種既有助於勞動,又有助於減輕勞動者疲乏、抒發勞動者胸臆的船工號子。

船工號子是勞動號子的一種,因它産生在長江三峽,故又名峽江號子。由於三峽船工勞動緊張、激烈,號子聲調自然高亢、渾厚,力度和節奏感極強。他們密切配合,用號子統一步

調,均勻使力,用人力推拉船隻行進。在人力船隻在長江航運中已經滅絕的今天,峽江號子也幾成絕響,成為長江文化中的瀕危物種。幸好,有一位老人還存於世,他便是峽江號子的集大成者胡振浩。

9月14日晚,我見到了這位富有傳奇色彩的老人,老人79歲,中等身材,樸素的着裝,硬硬的短髮,白的竟不多,臉色黝黑紅潤,雙眼成縫,看上去至少比他的實際年齡小十多歲。

胡振浩與船工號子結緣,是在上世紀50年代初他調到秭歸縣新灘文化站工作後。新灘因灘險聞名長江三峽,過往船隻很多在此停靠。船過新灘時,船工們駕船與激流搏鬥中,喊唱出各種相應的船工號子。這些高亢、樸實的聲調深深吸引了年輕的胡振浩。從此他開始有意收集整理。為了收集到一手資料,胡振浩白天與船工們同吃同住同勞動,晚上就點着煤油燈填詞譜曲整理資料。

由於特殊的時代背景,胡振浩的峽江號子一直藏在深山人不識。他的船工號子藝術真正可謂“老來俏”。1993 年7月,已經70歲的胡振浩帶領一幫退休船工參演中央電視臺綜藝節目;1996 年東方時空又拍攝了他的專題片“老人與船工號子”。節目播出後,胡老收到大量觀眾來信,他的船工號子逐漸廣為人知。

在長達兩個小時的交談中,胡振浩説話滔滔不絕,聲音雄渾,中氣十足,吐詞清晰,富有磁性,真難想象他已是79歲的老人。記者問胡老是什麼使他在耄耋之年還保持着中氣十足的嗓音,老人説除了他多年練習以外,一直保持着健康的身體也是一個重要原因,而這又得益於長江三峽清新的空氣、宜人的氣候。

晚上8時許,一艘滿載外賓的游輪停泊在歸州碼頭。游客們來到船塢上的小演出廳,輪到船工號子錶演了,只聽見演出廳裏響起一陣嘹亮的男高音,“喲嗬———”盪氣迴腸,曲回婉轉,時高時低,足足有一分多鐘,臺上只聞其聲,不見其人。接着,隨着陣陣氣吞山河的節奏感極強的吆喝聲,胡振浩帶領眾船工以搖櫓姿勢徐徐出臺,胡老一身素白的綢衣,頭戴一頂紅繡雙丸箍,大紅的頭巾,大紅的腰帶,明黃的綁腿,威風凜凜,在眾船工的襯托下,頗具舊時大俠風派……

先吼慢水號子,再吼拼命號子。慢水號子即風平浪靜時的號子,節奏悠緩;拼命號子即船遇急流險灘時的號子,激烈緊張,吼聲震天,節奏漸吼漸快,讓人透不過氣來,聲音穿透演出廳,把船都震得嗡嗡響,一幅畫面也浮現在眼前:急風驟雨狹谷湍流中,一隻大木船飄搖在波濤之中,船上橈工赤膊上陣,在驚濤駭浪中奮勇拼搏……

沒有任何伴奏,在電子音樂大行其道的今日,在眾多歌星必須依靠技術設備才能合成一張聽似美輪美奐的唱片的今日,在人類天賜的嗓音被科技刑具大卸八塊的今日,胡振浩和那些歷經大風大浪的船工們吼出的聲音,不啻為天籟。

船工號子感動了無數東來西去的游客,一位來自台灣的國民黨老兵拉着胡振浩的手熱淚盈眶地説,船工號子令他想起了抗戰時期軍隊在船工幫助下佈防三峽天險,軍民同仇敵愾的歲月;一位日本游客則説,胡老的表演讓她回想起小時候祖父在北海道出海打魚的情形……

上世紀90年代末的一天,一位名叫魏司的德國女士來到秭歸,輾轉找到胡振浩。原來,魏司女士的祖父在清朝末年曾出任駐成都外交使節,上任途中乘船穿越三峽地區。途中他拍攝了不少三峽船工的照片,還對船工號子作了錄音。魏司請胡老介紹長江三峽的情況,並將祖父當年的影像資料複製件贈送給胡老。2001 年,魏司又找到胡振浩,請他幫忙註釋祖父當年錄製的船工號子唱詞。

今年1月28日,胡老收到了寄自德國的一封感謝信,原來,胡老的註釋與回憶已經存放在柏林普魯士文化遺産國家博物館,該館認為胡老“為保護傳統文化作出了傑出的貢獻”。

現在,有關方面總算意識到了保護“秭歸峽江號子”的急迫性,最直接的現實是此項藝術的集大成者胡振浩已經近80高齡。今年4月,宜昌市、秭歸縣文化部門召開專題會議研討有關工作。

胡老自己也痛感民間傳統文化的流失,“川江號子(四川船工所唱的號子———記者注)已經失傳了,李雙江唱的川江號子歌已不是原汁原味的。峽江號子再不能失傳!”胡振浩目前還帶着兩個年輕的徒弟,但苦於他們沒有生活體驗,總唱不出那個味來。

談到對傳統或民間文化的保護,我忽然想起最近一期美國《國家地理》介紹日本皇宮的一篇文章。日本皇室在政治上已失去實質意義,僅成為一種象徵,但皇宮的一個重要功能是傳承和保留傳統文化和習俗。例如,日本天皇吃魚至今採取古老的鸕鶿捕魚方式,而且捕魚的程序嚴格按照古代宮廷的禮制,其目的在於保護一種傳統使其免於消亡。對傳統的保護有助於喚起國家認同感和民族自豪感,特別是在工業化和全球化將各國都打磨得似曾相識的今天。

説來也巧,就在我們觀摩船工號子錶演的第二天上午,一隻小型的古式歐洲雙桅帆船悄然停泊在歸州碼頭,上懸丹麥國旗。在典型的中國山水畫的風景裏蕩漾着這樣一艘洋船,讓人頗有些驚奇。原來,這是一艘丹麥環球帆船,歷史已近百年,在丹麥很有名。船沿長江西進至三峽。船長是丹麥一名作家,沿途拍攝風景民俗,船上顯然也有新聞從業者。

當日,胡振浩等人又為船長一行表演了船工號子,丹麥人觀看並錄像,他們關注的目光近乎貪婪。(南方周末2002年11月7日)

|