“三峽,無法告別”特別報道之涪陵篇

7月2日,黃昏中的涪陵。拆城和建城同時進行着。

7月2日,黃昏中的涪陵。拆城和建城同時進行着。

南方周末2002年10月17日消息:

再看一眼老城墻

右圖:8月21日,涪陵古城墻上頑強生長的樹根。

我們一進涪陵就看見了它,只不過不知道它已經有600歲了。

涪陵的青石板墻多的是,因為在這樣的山區,每取一塊平地,都要在下坡的方向壘一堵石板的高墻。

但它的樣子極為特殊,一眼就能看出它和所有的墻都不同,那是歲月的顏色。

它的很大一部分已經不在了,修築中的長江防護大堤已經通過了它的身軀,整齊的巨大方條石翻倒在深坑裏,它們被拆掉了很大一部分。

它的另一部分混雜在殘垣斷壁、垃圾和棚房之間,人們用它做墻搭棚子來住,用它擋風架爐子生火做飯,在它下面支桌子打麻將,它已經和人們的生活混雜在一起。

它就是涪陵的老城墻。

涪陵人説,涪陵依山而立,傍水而生,是一個不設重防的城。

在水邊的城都是向水敞開胸懷的,長江和烏江是涪陵的生命之源,它怎麼能向它們鎖閉自己呢?

在明代以前涪陵無城,後來有城也是以竹柵為城的。後來是土城,再後來才是石頭城。

三峽庫區的所有城池大約都是如此,涪陵的這座明代石頭城是三峽庫區保存最完整的,現在它還有1.5萬米。

一塊塊的方形巨石壘起有6-7米高,墻體上佈滿青苔,斑斑駁駁,水不斷從墻上流下來,墻縫里長着一些花花草草。沒有水泥勾縫,它的石板更像是一塊一塊擺上去的,彼此之間似乎沒有粘合。

但是它們卻牢牢地勾嵌在一起,只要看看從它軀體裏生長出來的樹,就可以感覺到它的堅固,可以直視歲月和時間流逝。

這是一種叫黃果樹的古樹,它們就長在城墻的墻體上,軀幹從石縫中冒出來,根暴露在墻外面,粗大的根虬盤着、扭曲着,像瀑布一樣向四面八方散去,它們生命過程中的每一個細小的細節都清楚地展示在城墻上,它的生命紋理應該就是城墻的生命紋理,雖然石頭不會生長,沒有生命。它們應該是600歲城墻的鬍鬚和飄然的長髮。

我們看到,在它7-8米的頂端,修起了更高的樓,有的樓的基礎用的就是老城墻。城墻的對面,也是高聳的樓房,兩高挾持,是峽谷一樣幽深的街道。僅有的一線天,也被長在城墻中的黃果樹鋪展開來的枝葉佔據,太陽永遠也不會曬到街道上來,仿佛它永遠沉在時間的水底。

巴山的雨把城墻和街道搞得濕漉漉的,深深的小巷裏煙雨迷茫,到處是垃圾,空氣裏瀰漫着臭氣。小巷顯得很破敗很老舊,仿佛它也經過了幾百年的歲月。

下午雨停了,小巷有了點生氣。人們搬出了椅子,三三兩兩地聊着天,麻將桌子也塞在狹小的巷子裏,安在城墻上的爐子開始冒出青煙,建在城墻上的小棚屋理髮店有了生意,幾個孩子在垃圾堆裏翻揀着,一個面有菜色的疲勞婦人抱着嬰兒沿着窄窄的巷道溜達。

涪陵設縣的歷史已經有2000多年了。公元前280年秦滅巴國,公元前277年秦昭襄王在此設縣,名為“枳”。

涪陵設縣的歷史比中國的統一史還要長。在三峽庫區它是最早也是最長的。歷史在涪陵一層層地疊加,就像這建在城墻上與城墻融為一體的高樓。這應該就是涪陵歷史現在和未來的最好的表達———

涪陵是一座站在歷史肩膀上的城。曾幾何時,船行長江,遠遠看到一個狀似大龜的城時,涪陵就到了。

古時候人們把這座城叫“龜齡城”,一是它的形狀像一隻蹲伏在長江上的大龜,另一是涪陵的山上確實産巨龜。史書記載,涪陵“山儲大龜,其甲可卜,其緣可作釵”,這種靈龜被貢獻到商周,給天子占卜用。最近幾年涪陵總有發現大龜的報道,1995年搞建設時挖出一隻大龜,居然活着,每天還要吃10多斤紅燒肉。

現在在江上已經看不到龜狀的城了。迎面而來的是灰暗陳舊的高樓。將來那些樓會更漂亮一些,但那只伏在長江中的龜城是不見了。其實長江三峽大壩二期蓄水的時候,江防大壩將擋住江水,大部分老城墻並不受影響,但不知為什麼它們還要被拆除。

現在的涪陵給人的感覺是太新了,處處高樓大廈,在樓群之間能找到多少和歷史相關的東西?有多少可以讓你發千年幽思的地方?

這座站在歷史肩膀上的城,越來越往上長,腳下歷史陳跡卻在悄悄逝去。

涪陵最後的鐵匠

走在涪陵街頭,突然發現一間棚屋四處冒煙,以為是着了火,衝進去一看,是個鐵匠舖。

走在涪陵街頭,突然發現一間棚屋四處冒煙,以為是着了火,衝進去一看,是個鐵匠舖。

一個滿臉胡黑的人衝着我們一笑,白牙和黑眼珠閃光,眼睛特別大。他就是鐵匠。

一個鐵制的鼓形風箱,一爐紅通通的火。一隻手拉得風箱呼啦啦地響,一隻手握着一根鋼釬在火裏燒。紅紅的放在锃亮的砧子上。

鐵匠戴上老花眼鏡,掄起一把錘子叮叮噹當地砸。

“吱啦”一聲,鐵釬伸進冷水裏,冒出白煙。這是一根修江防大堤的鋼釬,禿了頭。江防大堤挖出的巨型土坑就在鐵匠舖的底下,讓這個竹子和蘆葦搭的棚子幾乎懸空了,一截弧型大壩優美地拔地而出。

在火、煙、震耳的鋼鐵撞擊的響聲中,一個孩子大哭起來。一邊凌亂的床上,躺着一個1歲的孩子———鐵匠的孫子。

鐵匠的老伴趕緊往一隻奶瓶中兌奶粉,蒼蠅們立即圍了上來,趴在奶嘴上。這裡顯然不僅僅是一個鐵匠舖,還是一個家。

一開始我們還以為鐵匠是為修大壩做工的,後來才搞清是大壩讓他失去了做工的地方。他是一個三峽工程的移民。

老鐵匠從墻上取下一本日曆翻開讓我們看,那上面寫着:“24日前搬遷完畢!”9月24日之前他們必須另找地方,這是他們今年第二次搬家了。

“原來的家變成了大壩,移民也賠了我錢,剛剛把這爐子燒紅。”鐵匠愁眉苦臉,“再搬就不曉得哪有地方了。”

在一個什麼都是現成的城市裏,誰還會需要一個鐵匠?在一個車水馬龍的城市裏,哪有適合安鐵匠舖的地方?

老鐵匠説整個涪陵就他一個打鐵的了,以前他把舖子搭在水碼頭上,潮水退了棚子就搭起來,潮水漲了就拆掉,一搭一拆就幹了10多年。

來找他的,都是過江的農民,打一把鐮刀一個小時的功夫,收4元錢;一把鋤頭2小時,收10元錢,從他手裏製作出的農具,壞了還會找他來修。一塊鐵反反復復進他的熔爐,每一次出來都是新的。

我們看到,棚子的竹墻上挂着鐮刀,爐子邊上立着一把鋤頭,上面用粉筆寫着一個“冉”字,是一個冉姓農民送來修的。

老鐵匠1969年開始學習打鐵,現在57歲了。父親就是涪陵碼頭的一個小手工業主,補鍋配鑰匙,死得早,母親拖着6個孩子,能學打鐵,是當時最好的出路。現在老鐵匠家裏也有6口人,只有一個兒子有工作。一到晚上,鐵匠舖就成了食堂,孩子們都回來吃飯。

“我得勞動!”鐵匠攤開一雙手説。他的妻子把一雙孩子的鞋放在鐵匠攤開的手裏説:“烤烤,濕了。”

那雙鞋在鐵匠的手裏太小了,比他的大拇指長不了多少。鐵匠的手是那麼的寬,整個手都變成了正方的,大拇指像是另長出的一根樹椏似的,向旁邊橫斜過去,虎口闊極了,上面全是黃色的老繭。

鐵匠捧着那雙鞋小心翼翼地放在打鐵爐上,用手反反復復地試試溫度,找一個既烤不糊又能烤幹的地方。

因為鐵匠的川音太重,我們怎麼也聽不準他的名字,最後他用那只大手握筆,在我們的本子上寫下“李均華”3個字。

到現在,9月24日已遠遠過去了,不知他是否找到一塊地方支他的熔爐,如果沒有找到,那麼涪陵恐怕就再也沒有鐵匠舖了。

白鶴梁的沉沒與新生

涪陵白鶴梁的那對石魚還能躍出長江嗎?

只有天知道。

今年冬天,是白鶴梁的石魚最後一個有可能露出水面的季節了,如果它懶得一露真容,那麼這座“世界第一水文站”永沉長江後,石魚就永遠見不到陽光了。

將來我們要看它們,只有鑽到水底去。

白鶴梁是一座天然石梁,位於靠近涪陵長江南岸大江中,是一個長約2200米、寬15米的袖珍小島。每年12月到次年3月長江水枯的時候,才露出水面。長江大壩蓄水到135米時,它就永沉水底,再也不會露出水面了。

古人認為,冬天長江的水位回落到一定位置時,第二年一定是一個風調雨順的豐收年,於是人們就用“刻石記事”方法記錄長江枯水水位,用“石魚”這種獨特記載方式作為水文標識。

這一行為延續了從唐至近代1000多年時間,每當石魚露出,就成為一件盛事,人們在長江上聚會,在白鶴樑上題刻,文人墨客也題詩作詞。

歲月相積,白鶴梁刻上了18尾石魚,題刻174段,計3萬餘字。與水文有關的題刻108段,記載了從唐到21世紀初共1200餘年間72年枯水年份。尤其讓人嘆為觀止的是那一尾石刻鯉魚,魚的眼睛與現代的水位零點極為相近。

此外,石樑上還有形態各異、栩栩如生的石魚、白鶴、彌勒佛以及風格不同、甚為寶貴的歷代文人黃庭堅、朱熹、王士禎等人的詩文題刻、書法和繪畫作品。因此白鶴梁被稱中國書法繪畫藝術的水下博物館。

白鶴梁題刻是世界江河水文記錄最早之地,因此被稱為世界第一水文站。1988年國務院將白鶴梁列為國家級文物保護單位。

白鶴梁一定要保護,這樣的共識不難達成,但困難的是對文物保護的理解,以及怎樣在現實困難與文物之間作出取捨。

第一個方案是天津大學水下博物館方案。這個方案的研究從1993年起一直進行到1998年。

這個水下博物館形象地説就像是一個巨大的潛水艇,白鶴梁被安然地包在艇內。但這個計劃的投資約3.6億。3.6億意味着把整個三峽庫區的文物搶救保護經費全部投入都不夠。

第二個方案是長江三峽工程建設委員會提出的,中心內容是“水下圍堰,岸邊陳列”,在岸上建一個博物館來陳列白鶴梁的題刻資料,而白鶴梁則永沉水底。此方案未獲通過。

長江委辦公室技術與國際合作司的黃真理博士就在這萬般無奈的情況下又提出一個方案,就是在岸邊仿製一個白鶴梁,它也是半水下半水上,每當枯水時可露出水面。

2001年國家文物局和重慶市文物部門組織專家對黃真理的方案進行評審,專家評審組的組長是中國工程院院士、上海交通大學教授葛修潤。

人們科學論證方案的時候感嘆:複製得再好,也是一個複製品。

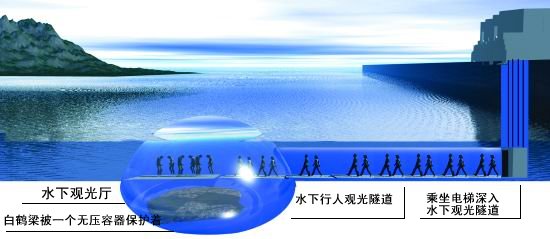

葛修潤説,他把自己關在房間裏一晝夜,提出一個“無壓容器”保護方案:一個透明的無壓容器會罩在白鶴樑上,容器內充滿了凈化了的長江水,涪陵文物管理部門的人士形象地介紹:無壓容器就像一個倒扣的臉盆,裏面有水就不會有壓力,白鶴梁和容器本身都不會因為壓力問題而受損。還有一個關鍵點是,這個容器省錢,但究竟會需要多少資金,這位人士説要保密,但他給出了一個範圍:比天津大學方案省很多,比長江委的易地保護方案多一些。

會後葛院士迅速將規劃説明通過中國工程院院士通道轉呈國務院,然後組織有關人員進行水下泥沙淤積、防洪、航運等方面的研究,並通過了專家評審。

這時已進入2002年了,大自然和三峽工程給白鶴梁的保護只留下最後一個冬天。也就是在今年的12月到明年的3月之前,白鶴梁保護的水下基本工作必須完成。

今後的問題是,我們如何進入水底去看白鶴梁。據了解,最後的方式可能是兩個,一是修一條水下通道,就像是海洋館的水底通道,人們沿着這個通道去看白鶴梁;另一個是建一個潛水設施,讓人們潛到水下去看白鶴梁。

上圖:白鶴梁保護方案

上圖:白鶴梁保護方案

|