在清華大學建築學院的圖書館裏,中國營造學社的珍貴資料被小心地收藏著。今天,76歲的樓慶西教授特地從家裏趕來,要借一本營造學社60年前出版的學術期刊。

樓慶西:

“這櫃子是我們收藏的中國營造學社它歷年所出版的彙刊。中國營造學社它每年進行調查研究,把它研究所得用彙刊的形式公布於眾。我現在要借的,是《中國營造學社彙刊》的第七卷第一、第二期,可惜第一期沒有了,第二期也就少數那麼幾本。為什麼這個珍貴?因為這兩期是在四川,抗日戰爭時期,營造學社在梁思成先生領導下在四川出的。所以我這次想把這本書大膽地把它借出去,帶到六十多年以前,出品的地方,這樣回娘家,我想是很有意義的。現在我得去辦借的手續去。”

再過兩天,樓慶西將帶著這本珍貴的資料跟隨考察團遠赴四川。在他的心目中,讓這本《彙刊》回到自己的出生地,也許是對他的恩師梁思成最好的紀念。

隨著車子的緩緩啟動,考察團踏上了“重走梁思成古建之路——四川行”的旅途。未來數天中,專家們將走過成都、宜賓、樂山、綿陽等地,行程一千多公里,探訪當年營造學社在四川調查過的諸多古建築遺跡。

坐在車裏的樓慶西教授,隨身帶著裝有《彙刊》的大信封。

延伸在腳下的高速公路讓行程變得輕鬆而便捷。幾十年後的今天,重走前輩學者的考察之路,等待專家們的將是怎樣一段心路歷程呢?

76年前的1930年,在北平東城區朱啟鈐家這座四合院裏,中國營造學社正式成立了。它的出現,填補了中國古建築研究領域的空白。

然而,面對著建築這樣一個綜合了藝術、技術和歷史文化多元內涵的物質實體,想要對其進行研究,梳理出中國古代建築發展的脈絡,一個迫切需要解決的問題就是摸清“家底兒”,弄清楚中國到底還有多少古代建築遺存,以及它們都是什麼朝代的什麼建築。

只有在調查的基礎上回答了這些問題,才能通過實例分析不同時代建築的特徵,從而建立起中國建築史的完整序列。

從1932年起,作為營造學社的骨幹成員,梁思成和劉敦楨分頭開始了在各地的古建築調查。在荒郊野外、在密林深處,他們驚奇地發現了一座又一座精美絕倫的古代建築。測量、拍照、繪圖,年輕的身影在這些宏偉建築的映襯下,顯得活力十足。就這樣,從歷史的文獻記載中,從老鄉的口耳相傳中,從能夠想到的各種渠道,營造學社尋找著古代建築存在的線索。

1937年盧溝橋事變爆發,學社成員只得撤離到千里之外的西南大後方。在這裡,梁思成等人想盡一切辦法,在最短的時間裏恢復了學社的研究工作。

梁從誡:

“那個時候抗日戰爭已經開始了,但是他們覺得他們的學術研究不能中斷,所以毅然決然地申請了一筆錢,然後就去,還是去進行田野調查。”

正是這筆錢,支持著營造學社幾乎走遍了半個四川。

1939年9月底,梁思成和劉敦楨等人首先勘測了重慶、成都周圍的古建築,接著對四川盆地中的大量古跡進行了調查。1940年2月回到重慶。耗時長達半年之久。

這次四川考察是營造學社南遷以來規模最大、歷時最久的一次學術調查活動。此後,受到經費和時局的限制,營造學社不得已中斷了田野調查,直到1946年停止工作。

四川之行成了營造學社歷史上最後一次古建築考察。

| |

(重走梁思成古建之路,人們將有怎樣的收穫呢?)

四川地區地面保存的古代建築類型多樣,有些頗具地方特色的建築為其他地區所罕見。

1939年10月底,梁思成一行從雅安乘竹筏沿青衣江東下夾江,考察了這裡的千佛崖摩崖石刻。

| |

(四川夾江千佛崖)

唐長壽:

“梁思成先生是1939年從樂山出發,到夾江專門來考察我們千佛崖摩崖造像。這條路本來就是清朝時期就有的一條古驛道,當時梁思成也就是走這條驛道到了我們這個地方。梁思成先生搞古建築,當時我們這個地方當時地面的宋代以前的木結構建築都沒有了,所以想研究我們這個地方的古建築,他就只能夠依靠刻在山崖上的這些實物資料。所以當時梁思成先生也重點地選擇了幾個龕。其中這一龕因為有大量的建築雕刻做為了他重點研究的對象。這個龕裏面表現出來的有唐代佛教的殿堂、佛廟、塔、經幢,還有那些樓閣等等,內容非常豐富。梁思成先生通過拍照,通過一些記錄、測繪,把它帶回去進行詳細研究,對後來研究宋代的《營造法式》應該説起了很大的借鑒作用。”

千佛崖,是很多地方摩崖石刻的一種通稱。

在《中國建築史》裏,梁思成這樣寫道:“在四川多處摩崖,則有雕西方阿彌陀凈土變相,以樓閣殿宇為背景者,如夾江縣千佛崖,大足縣北崖佛灣,樂山縣龍泓寺千佛崖皆其例也。”

梁思成發現這種刻于唐代的石窟,在三座主尊的背景上,有一組複雜的天宮樓閣建築造型。連接中央殿堂和兩側附屬建築之間的,是一種彎曲的閣道,“覆以廊屋,窈窕相通”。這恰恰就是北宋時期官訂的建築設計施工手冊——《營造法式》中所記載的“圜橋子”的做法。

| |

(摩崖雕刻讓梁思成理解了《營造法式》“圜橋子”的含義)

1919年,赴上海出席南北議和會議的朱啟鈐在南京的江南圖書館偶然發現了一部古書,這就是《營造法式》。

這部寫作于九百年前宋代的工程用書,詳細記載了當時各種建築施工中關於設計、結構、比例、用料等許多方面的規定,可以稱得上是對宋代以前建築設計與施工經驗的集中總結。對於研究中國古代建築發展史無疑具有重要的史料價值。

1925年,校訂精良、印刷講究的《營造法式》在朱啟鈐的推動下得以刊行於世。

很快,這部書就被近代著名學者梁啟超寄到了大洋彼岸的美國。收書人正是當時就讀于賓夕法尼亞大學建築系的梁思成。

面對著父親寄來的書,梁思成陷入驚喜之中:早在宋代就有這樣完整的建築學巨著,這更加堅定了他整理中國建築史的決心。然而《營造法式》裏如同天書一般難懂的詞彙,又讓他感到深深的失望和苦惱。

在向許多老工匠請教之後,梁思成終於弄清了書中所寫的專業術語的含義。然而他並不滿足。

梁從誡:

“我父親認為光是學會了術語、明白了術語什麼意思,還不夠,還必須去看實物,有更多的實物。也不能只拿一個故宮當樣板。因為“多少樓臺煙雨中”,亭臺樓閣都是古代留下來的。是不是都跟故宮一個樣?也不知道。應該廣泛地田野調查。所以他們就開始了他們的野外調查古建的過程。”

田野調查,是上世紀三十年代國際領先的學術研究方法。從寧靜的書房走向廣闊的天地,學者們在尋找中發現新問題,在考察中碰撞出新思路。這種被概括為“動手動腳找東西”的治學方法讓營造學社從一開始就區別於傳統的研究方式,站在了時代的前列。

當1932年梁思成喜得貴子的時候,他的《營造法式》研究也剛剛取得了突破。他特意給孩子起名叫做“從誡”,用來表達自己對《營造法式》的作者——李誡的欽佩與追隨之情。

當今天的建築學家和文物保護專家踏上重走梁思成之路的時候,他們期待著很多:當年營造學社調查過的古跡現在保護得如何?幾十年的風霜歲月之後究竟發生了哪些變化?當年啟發了梁思成等人的建築作品能否讓今天的專家再次獲得靈感?

每到一處,劉志雄都會拿出一摞圖版,都是他放大的營造學社當年拍攝的照片。

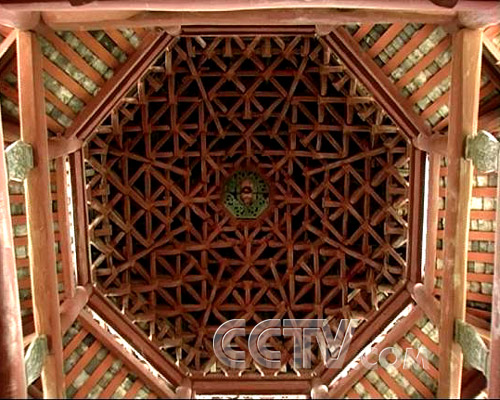

在這座被梁思成稱作“梁柱結構之優,頗足傲于當世之作”的旋螺殿裏,總有著驚奇等待人們去發現。

| |

(四川李莊旋螺殿)

要研究早期建築,就需要看到那個時代建築的遺跡遺存來和文獻相互對應。可是,四川的木結構建築因為明朝末年的戰亂而所剩無幾,保存下來的大多都是比較晚近的清代作品。

於是,梁思成等人把目光投向了散佈于四川各地的摩崖石刻、崖墓和漢闕,希望從這些石制的建築裏發現早期建築的蛛絲馬跡。

| |

(四川樂山白崖山崖墓)

崖墓,是古人的一種特殊喪葬形式。古人利用山崖,向內開鑿墓穴,小的只容一棺,大的則結構複雜,帶有很多建築裝飾。這使得梁思成得以一窺早期建築的風采。

來到66年前梁思成等人曾經考察過的樂山的白崖山漢墓,樓慶西教授忙碌起來。他試圖站在老師當年的位置上,觀察幾十年間崖墓的變化。

對古代建築頗有研究的殷力欣,是營造學社成員之一陳明達先生的外甥。他的一個發現引發了大家的爭論。

60多年的風吹日曬,讓這處大型崖墓頂端的外壁整體剝落了一層。

然而墓室本身卻沒有發生太大的改變。時間仿佛在這裡停止了,置身其中,不禁讓人們想起在艱苦的抗戰時期,還有那樣一批學者在這裡測量、拍照,繼續著他們孜孜不倦的學術研究。

殷力欣:

“營造學社的成員他們是以《營造法式》為基本典籍,去探索木結構的源流關係。所以在石闕上看到了鬥拱等等,他們感到很驚訝。就認為通過研究漢闕和崖墓,去補充木結構建築的資料。而且陳明達先生在做這個工作的時候,他後來寫的一些文章,蒐集了很多這些鬥拱啊,還有材的斷面的一些統計數字,想從中找出營造法式的規律。”

崖墓前面的祭堂部分,由於顯著地鑿刻出建築結構的形狀,更具有建築史研究的價值,在梁思成、陳明達等人發現後,一直受到學者們的關注。

殷力欣:

“你看這個部分應該是我們現在所知道的中國建築裏頭最早的藻井。這樣的一種最早的井幹式的最簡單的木結構。通過它上去。它的美表現在它的力度上,這應該算是一千八百年前後,早在那會兒我們的建築追求的美的形態是不一樣的,我們追求一個簡潔,一個人適合居住的環境。”

1939年9月到1940年2月,營造學社在半年時間裏先後考察了嘉陵江流域、岷江流域及川陜公路沿線的35個縣,總計約730處木構建築、摩崖石刻、崖墓及漢闕。

| |

(營造學社考察過的成都文殊院)

| |

(峨眉飛來寺殿柱局部)

1939年,正是日軍對我國的西南大後方進行狂轟濫炸的時候。營造學社的四川考察面臨著更多的危險和困難。

樓慶西:

“1939年的暑假,他們是先共同到重慶,因為那時候昆明到成都沒有直接的交通要道,實際上是重慶,重慶是陪都,由劉敦楨先生率領先去,梁先生因為生病的關係後到重慶。到重慶會合以後又到成都,成都然後到了樂山。”

在樂山調查飛來殿之後,梁思成帶著陳明達向西南去了峨眉,劉敦楨帶著莫宗江則渡過岷江,北上尋訪崖墓和龍泓寺。分手之前,相約11月7日在成都見面。

樓慶西:

“後來他們約好到成都集合,成都當時是省會,到成都集合。那麼現在我們想起來到成都集合,到時候就集合就完了,劉敦楨先生帶著到成都,左等右等總不來,恐怕出問題了。因為抗日戰爭期間路途很難走。”

11月10日,離約定的時間已經超過了三天,梁思成和陳明達仍然不見蹤影。這讓等待的劉敦楨感到十分焦急。他在當天的日記裏這樣寫道:“往南門外車站,問峨眉來車遲誤情狀。蓋思成、明達自嘉定之峨眉,原定七日返蓉,至今未到,且音訊杳然,令人驚異。車站人亦未得確訊,悵然而歸。”

第二天上午,劉敦楨出門購物,“歸來則思成、明達已至,數日以來之惶恐,為之釋然。”

原來,梁、陳二人果真是在路上遇到了麻煩。那時候,在峨眉和成都之間對開的車只有很少的幾輛,偏偏車子又被毀壞,交通一度中斷。無奈之下,梁思成和陳明達只得坐著人力車,日夜兼程地走了兩天半,才風塵僕僕地趕到成都。此時,比他們約定的時間,已經整整晚了四天。

| |

(抗戰時期營造學社的考察之路頗為艱辛)

歷時半年的四川考察結束不久,營造學社遷到了李莊。

責編:李菁