5月27日翻過瓦赫吉裏達坂之後,我發現自己正站在中國的土地上。一路上翻越山口時的艱辛,在我的個人探險記中已作了描述。我站在偉大的薩裏庫勒河谷的源頭,這地方在我第一次探險時就已經熟悉了。因為我需要走與1900年7月時相同的路前往塔什庫爾幹,而且有關薩裏庫勒之早期地理、歷史及古跡等情況,我已在《古代和田》一書中詳細討論過了,在此只需補充説明一下我對兩處古代遺址的調查就足夠了。這兩個遺址我現在還是第一次訪問它們,與它們有關的古代當地傳説的記載,還是由玄奘提供的。他在大約公元642年的夏天的返程中,從瓦罕經過大帕米爾到達塔格都木巴什帕米爾,然後又到了薩裏庫勒的首府地塔什庫爾幹。

玄奘講到的第一個遺址的故事,與朅盤陀或薩裏庫勒王氏家族的起源有關。《大唐西域記》記載:朅盤陀“其自稱雲是至那提婆瞿但羅(China-deva-go-tra,意為‘中國與天神之種’)。此國之先,蔥嶺中荒川也。昔波利剌斯(斯坦因作p‘o-la-szǔ 即Persia波斯——譯者)國王娶婦漢土,迎婦至此。時屬兵亂,東西路絕,遂以王女置於孤峰,極危峻,梯崖而上,下設周衛,警晝巡夜。時經三月,寇賊方靜,欲趣歸路,女已有娠。”於是“使臣惶懼……訊問喧嘩,莫究其實。時彼待兒謂使臣曰:‘勿相尤也,乃神會耳。每日正中,有一丈夫從日輪中乘馬會此。’”使臣為保全自己,則“待罪境外,且推旦夕”,“於是即石峰上築宮起館……立女為主。至期産男,容貌妍麗。母攝政事,子稱尊號……聲教遠治,鄰域異國,莫不稱臣”。當玄奘路過那裏時,薩裏庫勒的王族聲稱他們就是那國王的後裔。

這一傳説曾廣泛地傳播開來,並深植于大眾心目之中,關於這一點可以從一直保存到今天的當地有關傳説中得到證實。我在1900年就已聽説,但遲至今日才有機會去親自訪問那些古代城墻遺跡。它們位於古加克巴依(Ghujak-bai)驛站對面陡峭的懸崖頂上,塔格都木巴什河在那裏陡然折向北流。關於這些城墻有一個為薩裏庫勒人和柯爾克孜人都知道的故事:傳説瑙西爾萬(Naushīrwān)王(古代波斯的一位君主)曾將他的女兒放置在這裡以求得到安全。這個故事可用來解釋大眾對這片廢墟的稱呼——“克孜庫爾幹”(Kiz-kurghān),在突厥語中意即“女兒(或公主)堡”。這個故事純粹是玄奘時候傳説的遺傳,為此我渴望著利用5月30日自帕依克(Payik)至皮絲嶺(Pisling)的路途時間,親往這遺址和仍存在的廢墟中做一次調查。

在抵達遺址之前,我還得以做了一次準古跡方面的觀察。在一座名叫闊順庫爾(Koshun-kör)的山岡腳下,靠近一個小天然洞穴,再帕依克喀老爾(Payik Karaul)下面大約6英里處我們渡河到達坐案的地方,我遇到一片明顯是古代耕地的遺跡,狀如梯田和灌溉渠道。老耕地中的一部分據説曾被瓦罕來的移民重新墾殖,但是後來又放棄了。在對面的右岸上,據我的當地嚮導説,有相當大一塊地方上面有古代耕種過的跡象。這些早期墾殖遺跡比現在才開始拓殖的皮絲嶺和達夫達爾更高,深入河谷達10英里,它們説明了塔格都木巴什帕米爾作為瓦罕與薩裏庫勒之間商旅交通的一段道路,具有一種特別的優勢。

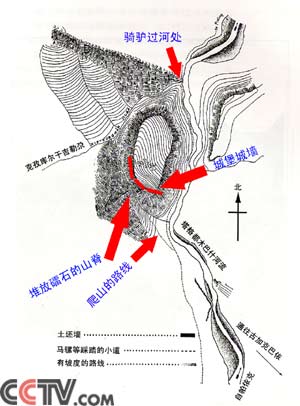

在闊順庫爾下面大約2英里,克孜庫爾幹所處的絕壁開始闖入眼簾,它幾乎正位於古加克巴依廢棄的驛站對面,塔格都木巴什河和紅其拉甫(Khunjerāb)河在這裡相匯。遺址位於一座高而崎嶇的山岡最東端,這山岡從薩裏庫勒主脈那裏分下,呈東南方向走勢直至塔格都木巴什河邊。這遺址還正好在從古加克巴依到達夫達爾的狹窄山谷谷口處(見圖39)。我們從南面沿著陡峭如切的河岸向上攀登到山岡的頂端,那地方是一座幾乎孤立的岩石岬角,其東、南兩邊是幾近壁立的斷崖,它的頂部山脊高出河床約700英尺(圖40)。我們隨後的調查還顯示出,山岡的西、北兩面山壁同樣也是無法攀越的,它們下面就是雜亂、曲折的克孜庫爾幹山谷(Kiz-kurghān Jilga)河谷。

進入這個令人蹙眉的岩石要塞的唯一途徑,是一道與後面的山岡相連的隘口,低矮而狹窄。我和勘測員及奈克�拉姆�辛格費了老大的勁才爬到它上面,向上攀登的路起初是一段陡峭的山坡,之後又經過一道更險峻的碎石嶙峋的峽谷。陪同我們的年輕嚮導以前從沒有來過這裡,在薩裏庫勒人中有一種迷信,使他們害怕到這廢墟中來。大量的看上去很古老的檜木碎塊散佈在更高的斜坡上,使我在抵達山頂以前,就去猜測我曾瞥見的、位於我們之上的古城墻建築。到達隘口(僅15~20英尺寬,50~60碼長)之後,我們仍須向上爬大約150英尺,

| |

| 圖39 克孜庫而幹遺址平面圖 |

| |

| 圖40 塔格都木巴什河以上之克孜庫而幹山岡,自南向北望 |

到達一處同樣狹窄的陡峭山脊。接下來我就發現我的猜測被驗證了:古城墻正矗立在我們面前(圖41),它坐落在構成岬角山顛的一系列階地中最高一層的東南邊。正像我們意料中的那樣,它是一種獨特的建築,即在土坯層之間有規律地夾雜著樹枝和灌木枝層。通過圖41右面那段已失去其土坯面層的幕墻,我們可以清楚地看出這些灌木枝層。在左邊保存很好的棱堡之土坯層間,也有這種樹枝層。一座巨大的塔狀棱堡大約有25英尺見方,橫亙在從隘口和向東延伸的狹窄山脊那面過來的通道上。我們沒法爬過棱堡傾頹的一邊,然後又用了些力氣,沿著已坍塌的城墻頂部向前走了大約60英尺。這段城墻外圍工事與主體防禦工事連接了起來。之後我們就站在了上面提到的用以防衛山頂邊緣的城墻邊上,並第一次看見了從山頂向北傾斜而去的天然臺地。

| |

| 圖41 克孜庫而幹廢墻及棱堡,自西南望 |

| |

| 與100年前的斯坦因在同一個角度拍攝到了眼前的景象(曲向東攝) |

從剛才描述的那一點附近開始的城墻,起初是向西北方向走向,有大約100多英尺長;然後在一座大型角樓(其頂部面積有15平方英尺左右,見圖38)附近,城墻又轉向北方。沿此直線順著山頂走大約190英尺,一直都可看出墻的痕跡,或者是上部的土坯,或者是由粗石構造的墻基。城墻遺跡向北還延續了大約140英尺,到處可見,直至峭壁邊緣;在那裏墻中斷了,取代它們的是陡峭的天然石壁,在這裡已沒必要再修造城墻之類防禦的設施了。城墻保存得好的地方還有大約20英尺高,其餘地方則傾頹得幾乎只剩下基部了。這些城墻曾經全面地保護了那塊朝西的孤立的山頂,在那上面可能只遭受過一兩次攻擊。但即使在孤山頂這一邊,除了我們曾爬過的狹窄的隘口之外,它的山坡部分都極其陡峭,以至於任何數量的武裝人員都無法從這裡攀上來。其他地方也到處都是陡峭的石壁懸崖,高數百英尺,構成了天然的屏障,不可攀越。從西南邊起,山頂向北和東北方向傾斜過去,形成一系列的階地。在城墻北端附近,這些階地變寬起來,提供了廣闊的空間,可用以修建防衛性建築。但是這些建築物可能是用未加工過的石塊建成的,人們能看到的僅僅是一堆一堆的碎石,堆在快速繪製的平面圖上所標出來的位置上。離城墻最北端約20碼有一個蓄水池,直徑約20英尺,北邊被一道很厚的石墻所封閉。在斜坡地帶北緣還有第二個蓄水池,可以清楚地辨認出來。

棱堡的墻壁建造得很堅固,它足以算得上是遺跡中的大古跡了。如果沒有這種堅固的構造的話,在如此陡峭、艱難的地方,那些城墻就不可能有一個立足點。角樓一帶墻基的平均厚度為16英尺——這要除去大而厚重的墻基下面的那種石板基礎部分。從照片上可以看出,墻體是用規則排列的土坯建成的,很緊密(見圖41)。土坯係日曬而成,足夠堅硬,平均規格為15英寸長,12英寸寬,厚約5英寸。其材料是一種細黏土,內中混有大量的小礫石。在這種地方像這樣的材料可能不易獲得,也可能沒有足夠的水來製作它們,而且也不易於往這樣的高地上運輸,這些都極大地增加了建造時的難度。無論在此地還是坎斯爾,都讓人提出了這樣的猜測,即:這種夾雜在土坯層中的樹枝和灌木層(本地鄰近的一些邊側河谷中,有檜木屬植物生長),原本是打算替代本地缺乏的濕泥來填充在土坯層之間的。在這樣一個難以進入的高地,對水的需求必定是難以滿足的。這個觀點被我隨後在敦煌一帶所做的觀察極大地加強了,我當時曾沿著它西面和北面的古代中國長城做了一些調查,那地方的大部分地帶,要想為建築目的而運送水,其難度也同樣很大。因此,作為一種有規律的建築特徵,在那些缺水的地方,可能一開始就採用了這種相同的權宜方法。

但是不管這種加固土坯的方法是怎樣起源的,我覺得可以肯定的是:克孜庫爾幹遺跡與玄奘曾經聽説和親見過的山頂古堡是同一個。從他記載與古堡有關的古代傳説的方式上來看,在玄奘的時代以前很久,那古堡無疑就已變成廢墟了。他在當地聽到的傳説將這城堡描述成是漢代的,即中國的影響最早達到塔裏木盆地的時期。而對我來講令我感到不小的滿意的是,我看到就在此地就在我再一次觸到的他的中亞之路的這個地方,現場的明確的考古學證據,又一次證明了這個偉大的中國旅行家是值得信賴的。但同樣明確的還有遺跡本身提供的證據,指出了在這些山地中盛行的氣候的乾燥性,也説明了在一個如此暴露的地方,從一個如此早的時期以來,這些遺跡之所以能保存下來的原因。如果薩裏庫勒在歷史時期有過比現在更大的降雪和雨水的話,這些高懸在絕壁山坡頂上、海拔可能接近13 000英尺的古代城墻,早就會將消失了。

由於我在個人探險記中曾經描述過的條件之故,我在遺址中只能停留很短的時間,但這次以足夠令我信服遺址所在位置之超乎尋常的天然屏障作用了,在那些尚不懂得火藥的年代裏,它幾乎是堅不可摧的。雖然在它的北和西兩面還有更高的山岡俯視著它,但山頂的臺地已在箭的射程以外。從各方面來看這遺址所處的位置(雖然更堅固一些)都令我想起了艾德伊沙姆德( Ādh-i-Samūdh),印度西北邊省科哈特(Kohāt)河谷上面的一座山地古堡,我在1904年曾調查過它。二者相似的是,在克孜庫爾幹遺址也未見到任何的陶器碎片,由此令我猜想這地方可能僅僅被用作一處在危急情況下的臨時避難所,而不是一處長久性佔據的地方。當我們沿著西南邊碎石嶙峋的山坡平安地爬下來,那遺址位置的天然險固給我的印象就更深了。沿著河左岸的狹窄的小徑,完全被克孜庫爾幹的岩石山壁控制住了。它們高聳在小徑之上,如此陡峭,以至只要發明一些繩子類的裝置,就能使守衛的人直接得到河水。這是對其防衛作用的一個重要觀察。無論從河床這面抑或克孜庫爾幹吉勒尕陰暗、曲折的峽谷那面,都不可能對城堡構成緊密地封鎖。克孜庫爾幹吉勒尕的北和西北面,有一座巨大的天然壕溝,兩邊都是岩石峭壁,高達數百英尺。

在下到了塔格都木巴什河逐漸開闊的河谷之後,我經過了一片古代的梯田,上面有從喀拉吉勒尕邊側河谷中引過來的渠道痕跡,這片梯田位於克孜庫爾幹古堡以下4英里處。然後我們又走了5英里之後,到達了薩裏庫勒人的小村莊皮絲嶺,那裏港開始開墾。從那地方出發,在經過一整天的行程(大約右40英里)之後,5月31日我抵達了塔什庫爾幹——從古時候以來的薩裏庫勒“首都”。

責編:王麗華