陸宗潤:讓文物“活”起來 再傳幾百年

陸宗潤:知名書畫碑帖修複學者,1972-1988年任職于上海博物館,從事古書畫修復裝裱工作,1989年東渡日本學習,融匯中日兩國技藝之長,形成了自己獨到的修復裝裱體系,突破了如:紅色黴斑的祛除、礦物顏料的劣化、明礬導致紙張脆化、碑帖拓片立體裝裱還原等書畫修復界的幾大技術難題。現為中國藝術研究院碩士生導師、南京師範大學碩士生導師,山東大學特聘教授,漢和堂金石書畫修復研究所所長。

央視網消息(記者:王博雅 楊兆荃 蘇春黎)再悉心的保護也擋不住時間的侵蝕,當古代書畫以近乎完美的面貌呈現給世人之前,大都經歷過一次或數次“重生”。與那些留名蓋印的作者、收藏家不同,這些人,深藏在“驚嘆”背後,在大眾都不太熟知的一隅,為藝術品“延年益壽”。在高樓叢林裏得一處,與光陰相伴,知者自知。

其人

“這是從日本帶回來的糖,你們嘗嘗。”

種種驚人成就之外,真正認識陸宗潤先生反倒來自這樣一句話。

如同一次會友,陸老師熱情地將我們帶入他的工作室,屋子沒太多裝飾,上到二樓的樓梯發出咯吱咯吱的聲響,走廊與路過的幾間屋子擺滿了架子,大致看去,書本、紙卷等物整齊地收攏著,不大清楚它們所屬的年代。

陸宗潤的學生們無需老師指令,便已找出糖果、泡上茶水,關於古書畫的話題便是從各種滋味開始的。

隨著近些年有關文物的文化産品不斷推陳出新,加之其自身的發展變革,博物館,或者説是“文物”,這些曾與古板和沉悶的標簽挂鉤的名詞,變得越來越能抓住年輕人的“胃口”,他們仿佛從一個塵封的大箱子裏被翻找出來,拂去灰塵後,不論你是內行還是外行,真正的精品總能恰到好處地喚醒你,那些藝術與時光造就的魅力令人無法移開視線。

2016年爆火的《我在故宮修文物》給了大眾一個契機:它將文物修復師這樣一個群體帶到鏡頭中,將他們的生活工作狀態展現在我們面前。

陸宗潤坦言這部紀錄片為這個行業新帶來了不少年輕人,但古物修復絕不是心血來潮,要實在的耐性與“功夫”,他將之喻為“修行”。

在這條路上修行了大半輩子,一身絕活的陸宗潤早就“譽滿海內外”,縱使只靠這些也完全能夠“吃得香”,但他沒有停下來的意思。

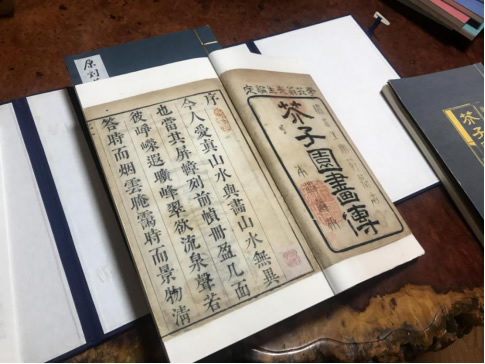

“童心”或許是陸宗潤的某種秘籍。康熙十八年原版《芥子園畫傳》初集五冊,是陸老師近期新得的稀有善本,“我等它等了十幾年了!得到原版後每天晚上都在看資料深入研究它。”他興奮地取出與我們分享,仔細地講述自己的發現與研究。

陸宗潤藏康熙十八年原版《芥子園畫傳》初集山水卷

“這個東西(碑帖)很有研究價值,中國有數以百萬計的碑帖沒人整理,是個很大的空缺,但是金石學太孤高,要耐住寂寞。”沒人願意坐的冷板凳,陸宗潤坐了下來,“我從九十年代開始收藏碑帖,最初是為了學習研究古代的碑帖裝裱技術,看古人怎麼把碑帖裝裱成立體有凹凸有字口的,後來技術學成了,也愛上了金石碑帖。”

十多年尋尋覓覓,寂寞伴孤燈的鑽研,最近,陸宗潤準備組稿出書把自己對《芥子園畫傳》的學術研究出書與同仁分享。

“我們願意做對社會有意義和價值的、但沒人做的事。”《最初拓曹全碑》(“因”字未損)、《宋拓十七帖》、《水前本瘞鶴銘》……桌上的糖果與歷史的文物一起似乎構成了一種奇妙的聯結,厚實而真切、內斂而鮮活,翻看明代紙張時發出的獨特聲響充滿了某種生機,這一切成為這個空間為陸宗潤寫下的題文。

修補光陰

“不補不修,百年後就什麼都沒有了。”

當難以計數的珍貴文化遺産經歷了時光流逝、歲月變遷、戰亂和災害甚至人為損傷,滿目瘡痍的出現在我們面前時,修復師如同一位醫生,為它們“治病療傷”。

這是一個幹與濕,黏連與分離的技藝,紙與水的關係,在不斷地敲打中將彼此的關係嵌入經緯之間,産生肉眼難見的不可思議的奧秘,它們質地脆弱,卻在這個過程中,將文化尊貴而莊嚴地再次傳承百年。

“好像偵探小説一樣。”陸宗潤這樣比喻自己的修復過程,從現場開始剖析,當初發生了什麼事情,一點一點倒推回去,還原真相。“要修好一幅畫需要逆向思維。”

“第一件事情要了解作品,解讀作者創作的初衷,是誰,什麼時候,用何筆法畫了這幅畫,想要表達什麼,它的精氣神怎麼體現;第二是解讀材料,用什麼紙或絹,什麼顏料畫出來的,每一個歷史時期的書畫材料都有其特點和特殊性,而且文物是不能取樣的,所以更多時候要憑藉眼睛和經驗去判斷,需長期的實操積累。”

陸宗潤一卷一推,成沓的宣紙便如同扇子一樣打開來,張張分明。他熟稔地切割紙張、調配漿糊、噴灑合適的水量……輕薄的紙張在他指間“乖巧”異常,數個抬手間,一幅畫便托裱完成整齊地貼上墻去。

即使是這樣演示性的裝裱,陸宗潤也做得一絲不茍,動作乾淨利落,一招一式都有著一種恰到好處的美感。

這是穿越古今與百年之前的人進行對話的一種特殊生命體驗,仔細傾聽深藏在毫釐之間的歷史的低語,它便會還以同等的回饋,不只是修復完整,而是一種生命力的賦予,物我之間,漸成一種默契。

“慢慢地就喜歡了”

若是傳承家業,與陸宗潤結緣的應當是漆器。 21歲身為知青的他被生産大隊推舉進入上海博物館,並被安排在了古書畫修復組當學徒。這雖與自己所擅長的技藝不同,但在服從分配的年代,命運大多數情況與選擇無關。

“後來我發現這個工作有無窮的秘密。”當時只有中學文化水平的陸宗潤無暇去遺憾捨棄的東西,走向新的道路的他發現自己進入了一個廣闊的世界——書畫修復裝裱技術、中國書畫裝裱歷史、美術史、材料學、化學、考據……修復工作所需要掌握的學科遠比他想象得要多,數千年的歷史文化凝結在尺寸之間,看似薄薄的絹帛紙張,實則卻厚重如斯。

〔元〕俞增 花鳥畫修理前後對比

“那是一個比較貧窮的年代,比較寂寞的年代,所以寂寞的時間正好可以用來讀書。”一本四角號碼字典,解碼浩如煙海的古籍,陸宗潤將自己的全部休息時間都用在中國裝裱史的學習之中。經過3年的“揚州裝裱”學習,繼而師從馬王堆1號漢墓帛畫的修復者竇治榮學了13年“蘇州裝裱”,期間還請教萬育成先生學習碑帖的裝裱。“總去探索一些不懂的東西,不懂就問,問了就學到了。”努力工作與在工作中不斷進步成為了最開心的事。

17年的磨礪中,被批評、遇到困難想放棄的時候不是沒有,但是陸宗潤的信念只允許他一直走下去,“每當這個時候,睡一個晚上,第二天又好了。”在博物館老先生們的引導下,融合了多派修復技藝的陸宗潤,憑藉自己的努力與天分,一步步參與和獨立修復五代宋元明清及近代名家巨制百餘件。專業技能外,他潛心治學,在多地博物館、研究所、大學均開辦過相關課程和講座。

學成出師,將來收徒把這份技藝繼續傳承下去,看似一路“順風順水”的陸宗潤,心裏其實還藏著一件事。

1973年,在一次中日聯合展覽會中,仔細看著墻上陌生卻精美的裝裱作品,這時還是學徒的陸宗潤還沒能想到,自己的人生路徑會因此發生轉變,但這一切早已埋下伏筆。

飛向異文化的鳥

“書畫領域的修復技術,日本已經達到了中國等國家無論如何也達不到的高水平。”

與中國傳承使用的明清技法不同,日本的裝裱修復技術是隨著中國書畫的東傳在唐宋時期傳入,保留至今。然而源自中國的裝裱修復技術,得到國際認可的卻是日本,這個事實深深刺痛了陸宗潤,在國內取得的專業地位不能給予他慰藉,這關乎一個中國匠人的文化自尊。

“日本的畫裱得特別漂亮,畫很平,就像熨得很平的西服一樣,特別好看,我們的衣服好像有些‘皺巴巴’。”

與中國文靜素雅的裝裱樣式不同,源自唐宋的裝裱技術傳到日本後也有發展和變化,那些來自中國的書畫作品被“穿”上“和式”的“衣服”,雖然平整好看,但陸宗潤依舊堅信:最懂中國文化的還是中國人。

五味雜陳,陸宗潤下了一個決心:要去日本學習技術!

改革開放的大潮給了他實現求學願望的機會。1989年,年近不惑的陸宗潤辭去了穩定的工作,擠在熙熙攘攘的出國人潮中,踏上了東渡之路。

這是一片異文化的國土,除了語言與生活,他面臨的第一個挑戰來自日本業界大公司的“不接納”“不信任”。

“我們中國的修復體系一個致命的缺陷,我們手工裱的畫都是彎的,大家裱的畫都彎,説明不是裱的問題,而是一個操作體系的問題,歸根到底還是人的問題,所以我要去尋找裱平的方法。找回唐宋技術,將兩者都傳承下去,才是我們中國完整的裝裱體系。”

剛到日本的一年裏,他在國內經歷豐富的履歷成了“廢紙”,沒有人相信和接納一個連日語都不會説的中國修復師。屢屢碰壁的陸宗潤沒有放棄,無論如何都要留下來的他選擇再次放下過去,重新開始。

《澳門全景圖》修復前殘破的紙張

陸宗潤找到一家夫妻小店,表達了想學習這門手藝的願望,小店的老闆感受到他的真誠,答應收下他。他的第二次學徒生涯開始了。這個來自中國的“大齡留學生”學習的勁頭一點不減當年。

雖然是學習新的技術,但他並非“新手”,在夫妻小店裏,陸宗潤的真才實學很快就得到機會展現出來,一次老闆將墨水灑在正在裝裱的畫上,焦急萬分的老闆得到了他這位深藏不露的徒弟的幫助。

“我可以把它修復好。”陸宗潤的一手技藝將小店老闆徹底征服,在看過他的簡歷後,便將陸宗潤推薦給了一家業界知名的百年老店。

這一次,陸宗潤沒有被拒絕。

然而,初入大公司的陸宗潤也僅僅是被分配給一名年輕員工當助手。一次這個年輕人工作中將一幅書法作品撕破,陸宗潤幫他把撕破的畫作修復如初,老闆由此對他刮目相看……從助理到首席的華麗轉身,他用了不到半年的時間。

之後的數年,陸宗潤在這家公司屢創佳績,他修復過日本唯一的圓柱佛像畫,高野山根本大塔的16張重彩圓柱畫,並設計出一套非常合理的修復方案,將粘貼所帶來的誤差減小到3毫米!這讓公司成功中標,並帶來不菲的盈利。從1996年至今,修過的佛像畫依然完好。

但他沒有被薪酬豐厚的安逸生活衝昏頭腦,8年時間,陸宗潤將日本的技術學了一遍後發現,這套裝裱修復體系也是有缺陷的,傳承唐宋的日本技法,畫作裱後雖然平,但是很硬,在卷的時候容易折斷,相比較而言,中國沿用明清技法的現行體系有利於保護,所以把這二者連起來,就是中國裝裱技術發展史。

把傳統弄清楚,哪些是好的,哪些是需要改變的,可以把這二者進行一個整合,形成一個新的操作體系,連通兩個文化,發出來自中國的聲音,這才是陸宗潤始終未忘的目標。

1998年,他向老闆提交了辭呈,在日本大阪成立了自己的修復工作室——漢和堂,在壁壘森嚴的日本,被九大權威機構籠罩著的書畫修復界,一個外國人想加入其中,不論聽起來有多麼不可思議,陸宗潤都硬生生擠了進去。

多年的沉澱與積累,陸宗潤不僅僅是一個學會了兩國修復技藝的手藝人,他對中國書畫,或者説中國文化的理解深入骨髓,這種源自血脈傳承的“優勢”不是任何一家日本公司拿得出來的。因此漢和堂很快得到了京都國立博物館的認可,近14年的時間,來自中國的陸宗潤“霸道”地近乎壟斷了國立博物館所有中國書畫的修復工作,136套件書法畫作在陸宗潤的手上得到重生。

漂泊在外的文化瑰寶,在異鄉遇見了它的知音人,而陸宗潤這只漂洋過海的鳥兒也終於在異文化的枝頭站穩腳跟,引吭高歌。

這一去竟是30年。

“難題一直都有”

用一個詞形容自己的工作,陸宗潤選擇了“好奇”,近半個世紀的工作,他始終保持著對未知的好奇心,突破了諸多技術難題。

提到自己最得意的修復作品,陸宗潤與我們分享了名畫《匏庵雪咏》的故事。

這幅出自吳門三大名家——吳寬、周臣、文徵明之手的名畫于1948年12月離開中國到了美國,2010年時作為光緒帝師翁同龢家系列藏品在嘉德拍賣。本是名家作畫名家收藏,因為畫作已較為殘缺,遍佈紅色的霉,因此一幅應是2000萬起價的畫,標價600萬還流拍,沒能賣出去。

通常紅色的霉遇到洗霉的藥物幾乎沒有反應,紅色霉周圍正常的紙張部分,吸收了化學藥水後馬上就被腐爛了,霉沒洗掉,畫被洗壞了。這幾乎等於得了絕症,全世界還沒人能解決。全中國收藏家都惦記著,這張畫如果修不好,沒有人買,它就要回到美國被紅霉繼續蠶食至毀滅。

可是這麼大面積的紅霉,修得好麼?是所有人心裏的疑問。但朋友選擇相信陸宗潤,朋友將畫作買下,並交到他的手上。早已做過專項研究併為京都國立博物館修好過兩幅紅霉的作品的陸宗潤,滿懷信心用了整整13個月時間將它修到完美。2012年2月14號那天送回中國,霉找不到了,破看不見了,即使用三倍的放大鏡也看不出曾經破損的痕跡,畫作得到了完美的再生。

![[明]《匏庵雪咏圖》手卷,周臣所作畫意部分修復前後對比圖](https://big5.cctv.com/gate/big5/p4.img.cctvpic.com/photoworkspace/contentimg/2019/08/19/2019081919555021161.png)

[明]《匏庵雪咏圖》手卷,周臣所作畫意部分修復前後對比圖

“最複雜的方法解決不了的問題,一定是被最簡單方法解決的,”這是他一直在提的理念,“我找對了方法,畫也被我修好了。”陸宗潤回想起這件事時笑得很滿足。“我做了四十多年,那一天可以給自己發個畢業證書:我畢業了。”

人生一甲子

“我六十歲生日那天在想,人生一個甲子,今後要做些什麼,人來到世上什麼都帶不走,唯有留下。留什麼?留在哪兒?留給誰?是我給自己的課題。”

2011年,六十歲的陸宗潤又一次做出了選擇,這次他放下了在日本的事業,帶著自己全部的學識和技藝回到了祖國。

但這次回國不是回到“舊”的自己,他有了新的視野和規劃:編纂一本適合中國書畫藝術品的修復理論著作作為學科規範,將代代傳承的修復技藝進行現代理論重建,將這門被認為是全靠經驗操作,沒有理論支撐的手藝,做成科學量化,精準操作,引入現代化檢測儀器和文保理念,並在修復過程中結合藝術審美,將藝術品修復與二十一世紀的高校教育相結合,讓優秀的師資力量去聯合教學,培養出一批又一批的既有理論又能實踐的修復人才。

“得與失,沒有想過。”將自己的一身絕活教給年輕人,陸宗潤在“為人師”中得到了與修復畫作不同的樂趣,“人總有一天離開世界,什麼都帶不走,唯一的只有留下,把我的技藝和所學教給一些優秀的年輕人,把知識傳播給社會,這比修好一張畫更有意義。”

如今,他將工作重心轉移到教學上來,所授課程常常火熱非常,“我的學生們”也成了他經常提到的詞彙。

陸宗潤和聽課的學生們

“我的學生們都是很好的年輕人。”陸宗潤收徒時很在意對方的眼神,沒有一點雜念才能做到不急不貪潛心做事,他將自己的工作生活交于徒弟打理,拿他們當自己的家人。

與古書畫打了四十七年交道的陸宗潤常常置於兩個時空中,他沒有考慮過時間是怎樣流逝的,“經手的作品都被我修過,我為它付出了,最後還它們一個健康的面貌,可以再傳幾百年,我得到一種心理的滿足。失去的是時間,其他的都是得到的。”

文物是過去式,但修復文物是正在進行時,一代代修復,一代代傳承,我們的民族審美和品格也由此塑造。

每一個修畫人的墻上都留著大大小小紙張殘留的痕跡,這些紙框彼此交織覆蓋,構成一個頗具現代感的空間,但在焦灼、喧囂、快節奏的現代生活中,這個空間總是緩慢、內斂、充滿耐性。

在學生們舉著刷子在墻面練習的“刷刷”聲中,陸宗潤講到:“一輩子做好一件事,人生很長。”