文/黃升民教授 中國傳媒大學廣告學院院長

|

|

中國傳媒大學廣告學院院長 黃升民教授 |

1983年,中央電視臺舉辦了第一屆春節聯歡晚會,迄今已經有二十九個年頭。今天,春晚已經成為了中國人的“新民俗,新文化”,每年除夕夜必看的電視大餐。

中央電視臺春節聯歡晚會開創了電視綜藝節目的先河,且引發了中國電視傳媒表達內容、表達方式等方面的重大變革。今天中國電視上出現的各類晚會,都可謂是春晚的衍生類節目。隨著央視春晚的成長和發展,也出現了各種不同的聲音和建議。央視春晚在這樣的聲音裏不斷擴大著自己的影響力。為了系統研究央視春晚的影響力,我們梳理了近二十年央視春晚的各種資料檔案,以及各類媒體的評論和報道,此基礎上再又走訪了央視春晚的觀眾以及廣告投放者,得出以下幾點結論。

第一,央視春晚已經是一種文化現象

央視春晚已經不是普通電視節目而是一種文化現象。“節目”還是“文化”,這是很重要的區別。如果是節目,就有節目生命週期的邏輯作用,必然遭遇興起、成熟和衰退的過程。如果是一種文化,自然成為一種社會習慣,或者説一種集體記憶。我們發現,在近四分之一個世紀的發展歷程中,從當初的質樸、生澀到現在的精緻、豪華,央視春晚從原來意義上的喜慶晚會,演變為每年春節前後備受中國人高度關注的公眾與社會事件,成為貫穿于中國改革開放二十餘年歷史進程中的一道新景觀、一種“新民俗”,與傳統的春節融為一體,構成中國春節文化的三大要素:家庭團聚、除夕年飯和央視春晚。

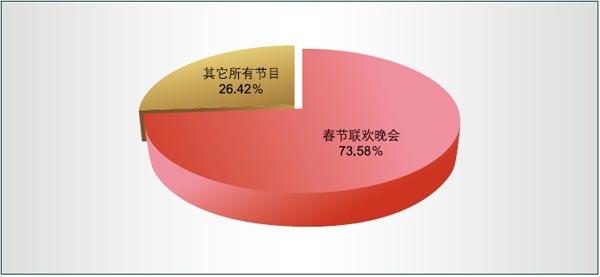

而在春節文化三大要素當中,央視春晚卻又有著極其突出的影響力。所謂背靠大樹好乘涼,春晚這種文化現象其實是借助了央視平臺,發生了巨大的傳播效果。這一點從收視率的記錄可以得到驗證。每到春晚,收視率必然飆升,即使近年眾多的電視媒體加入春晚競爭,央視春晚的收視率一直穩居老大,其第一把交椅的位置難以撼動。

近年來很多電視臺開始自行籌備“地方春晚”,網絡春晚與草根春晚。據統計2011年共有16家省級衛視舉辦了21台春節晚會。這種多樣的競爭態勢不但沒有減弱央視春晚的關注,反而提升了整個社會對於央視春晚的預期。競爭越是激烈,越能夠刺激人們對春晚的興趣,拉長了春晚的關注和議論週期,直接和間接擴大了央視春晚的傳播面和影響力。

2011年2月2日春晚播出時段收視份額

|

同樣,依託央視平臺,春晚覆蓋人口不斷提高,歐洲、美洲都在其覆蓋範圍內,海外廣泛的受眾群體使得央視春晚在全球華人中影響力愈來愈大。這也正是衡量央視春晚媒體影響力的另一重要指標。

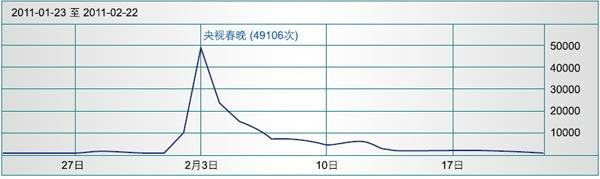

第二,新媒體的興起增強了央視春晚的影響力

近兩年,坊間有一種聲音説“新媒體的出現,會削弱央視的影響力。”然而,我們通過很多例證分析發現,新媒體恰恰成為央視春晚影響力提升的另一個平臺:吸引著年輕人在新媒體平臺之上關注、討論、評議春晚的方方面面。於是,這種新媒體平臺之上的觀看與評議形成一種新的傳播模式和消費模式。在眾聲喧嘩中,春晚的儀式感和神聖感慢慢消解,取而代之的是各種話語參與主體盡情釋放自對春晚的表達“慾望”,在“雜語”中完成對春晚的重新詮釋。所以,互聯網的出現,非但沒有削弱,反倒是在不斷擴大春晚的傳播效果。

2011年春節期間優酷關鍵詞為“央視春晚”的視頻搜索結果統計

|

第三,央視春晚背後擁有巨大的聚合力和共振力

央視春晚的聚合力,在新媒體出現後更加顯著。新媒體搭建了一個互動的平臺,人人皆媒體,事事皆傳播的形式將春晚這一焦點話題進一步放大,並形成了一個新的傳播現象。當這個現象成為一種文化,它會産生巨大的影響力和粘著力。我們常常在説“碎片化”,但是全媒體時代將這種碎片進行了重聚,央視春晚正是一個重要的契合點。所以説,春節本身所蘊含的重聚力量,在這個碎片化時代,只會越來越強烈,誰都無法阻擋。

央視春晚的共振力是指其在傳播過程中引起的巨大反響和持續討論,無論褒貶,自然地構建了一個虛擬平臺。隨著參與者、議論者的不斷增多,競爭對手的不斷增多,這個平臺也在不斷的向外擴張,影響力加強,形成了所謂的平臺共振現象。受眾在新媒體環境中也變成了傳者,這種傳者與受者共同參與之後使得議論更加深入,傳播更加廣泛,春晚影響力的共振現象也越發明顯,産生的效益逐漸膨脹。

巨大的傳播平臺,不可替代的文化事件,再加上聚合和共振的雙重作用,央視春晚的影響力隨時代發展,不但沒有衰退反而不斷增強。

責編:王燕